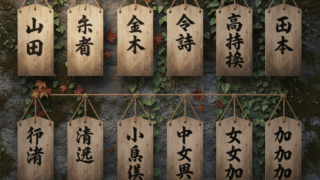

毛利(約2,400人)&大内(約10,000人)連合軍VS尼子軍(約30,000人)

吉田郡山城の戦いは、毛利元就の生涯において非常に重要な転換点となり、彼の武将としての名声を確立する上で大きな役割を果たしました。

吉田郡山城とは?:吉田郡山城は、現在の広島県安芸高田市吉田町吉田にあった日本の城です。戦国時代に安芸国の戦国大名であった毛利氏の居城として知られています。特に、毛利元就がこの城を拠点に勢力を拡大したことで有名です。

戦いの背景:当時の安芸国(現在の広島県西部)は、西の大内氏と東の尼子氏という二大勢力の狭間に位置していました。毛利氏は当初、大内氏に従属していましたが、尼子氏も勢力を拡大しており、毛利氏を自陣営に取り込もうとしていました。このような状況下で、尼子氏は大軍を率いて毛利氏の本拠地である郡山城を攻撃することになります。

戦いの経過

-

尼子氏の侵攻: 天文9年(1540年)9月、尼子詮久(後の尼子晴久)率いる約30,000の大軍が郡山城に向けて進軍を開始しました。これに対し、毛利元就はわずか約2,400の兵で籠城し、徹底抗戦の構えを見せます。

-

籠城戦: 元就は、郡山城の地形を最大限に活用し、巧みな防衛戦術を展開しました。城の周囲に柵や逆茂木(さかもぎ)を築き、伏兵を配置するなど、尼子軍を容易に近づけさせませんでした。また、城内には領民を含む多くの人々を収容し、一致団結して籠城戦に臨みました。

-

尼子軍の苦戦: 大軍を擁する尼子軍でしたが、郡山城の堅固な守りと毛利軍の抵抗に苦しめられました。長期の包囲戦となり、兵糧不足や士気の低下も深刻化しました。

-

大内氏の援軍: 籠城戦が続く中、元就は従属する大内氏に援軍を要請していました。そして、同年12月には大内氏からの約10,000の援軍が到着し、形勢は大きく変わります。

-

毛利軍の反撃と尼子軍の撤退: 大内氏の援軍を得た毛利軍は、翌天文10年(1541年)1月についに反撃を開始します。尼子軍は総大将の尼子久幸を失うなど、混乱の中で撤退を余儀なくされました。

- 吉田郡山城とは?:吉田郡山城は、現在の広島県安芸高田市吉田町吉田にあった日本の城です。戦国時代に安芸国の戦国大名であった毛利氏の居城として知られています。特に、毛利元就がこの城を拠点に勢力を拡大したことで有名です。

- 戦いの背景:当時の安芸国(現在の広島県西部)は、西の大内氏と東の尼子氏という二大勢力の狭間に位置していました。毛利氏は当初、大内氏に従属していましたが、尼子氏も勢力を拡大しており、毛利氏を自陣営に取り込もうとしていました。このような状況下で、尼子氏は大軍を率いて毛利氏の本拠地である郡山城を攻撃することになります。

- 戦いの経過

- 尼子氏の侵攻: 天文9年(1540年)9月、尼子詮久(後の尼子晴久)率いる約30,000の大軍が郡山城に向けて進軍を開始しました。これに対し、毛利元就はわずか約2,400の兵で籠城し、徹底抗戦の構えを見せます。

- 籠城戦: 元就は、郡山城の地形を最大限に活用し、巧みな防衛戦術を展開しました。城の周囲に柵や逆茂木(さかもぎ)を築き、伏兵を配置するなど、尼子軍を容易に近づけさせませんでした。また、城内には領民を含む多くの人々を収容し、一致団結して籠城戦に臨みました。

- 尼子軍の苦戦: 大軍を擁する尼子軍でしたが、郡山城の堅固な守りと毛利軍の抵抗に苦しめられました。長期の包囲戦となり、兵糧不足や士気の低下も深刻化しました。

- 大内氏の援軍: 籠城戦が続く中、元就は従属する大内氏に援軍を要請していました。そして、同年12月には大内氏からの約10,000の援軍が到着し、形勢は大きく変わります。

- 毛利軍の反撃と尼子軍の撤退: 大内氏の援軍を得た毛利軍は、翌天文10年(1541年)1月についに反撃を開始します。尼子軍は総大将の尼子久幸を失うなど、混乱の中で撤退を余儀なくされました。

- 戦いの重要なポイント

- 元就の優れた戦略: 少ない兵力で大軍を相手に籠城戦を成功させたことは、元就の優れた戦略家としての才能を証明する出来事となりました。

- 地の利の活用: 郡山城の地形を巧みに利用し、防御力を高めたことが、籠城戦の成功に大きく貢献しました。

- 領民との連携: 元就は、領民を含む多くの人々を城内に収容し、一致団結して戦いに臨みました。この結束力が、長期の籠城戦を支える力となりました。

- 大内氏の援軍: 大内氏からの援軍の到着は、戦局を大きく左右する要因となりました。

戦いの重要なポイント

-

元就の優れた戦略: 少ない兵力で大軍を相手に籠城戦を成功させたことは、元就の優れた戦略家としての才能を証明する出来事となりました。

-

地の利の活用: 郡山城の地形を巧みに利用し、防御力を高めたことが、籠城戦の成功に大きく貢献しました。

-

領民との連携: 元就は、領民を含む多くの人々を城内に収容し、一致団結して戦いに臨みました。この結束力が、長期の籠城戦を支える力となりました。

-

大内氏の援軍: 大内氏からの援軍の到着は、戦局を大きく左右する要因となりました。

戦いの影響

郡山城の戦いは、毛利氏にとってまさに命運を分ける戦いでした。この戦いに勝利したことで、毛利氏は安芸国内における優位を確立し、中国地方の覇権を争う有力大名へと成長していく足がかりを築きました。

また、元就自身もこの戦いを通じて名声を高め、後の中国地方統一へと繋がる大きな一歩を踏み出しました。

まとめ

(伝:百万一心の石碑)

(伝:百万一心の石碑)広島の城といえば広島城が有名ですが実際は吉田郡山城が毛利家にとってとても重要な城であり毛利家の名声を高めるためでも重要な場所でした。

吉田郡山城は広島城築城の後にその役割を終えました。しかし、現在は研究が進み3D加工で再現などされ元就の築城技術が分かるようになりました。また百万一心(百万の心が一つになる・皆が心を一つにして力を合わせれば、大きなことを成し遂げられる)と言った身分関係なく力を合わせることを説いたことでもこの戦いの意義が見えてくるのではないでしょうか?

そして現在様々な情報が簡単に目に入る時代の中で誹謗中傷など人と人が傷つけあう時代ですた。過去も国を守る為人と人が傷つけあってきました。百万一心・人と人が心を一つにしていくことがこの時代大事だと思います。この戦いを通し私は言葉の大切さ、戦いの意義の大切さを改めて感じました。