とうかさんの由来

圓隆寺(とうかさん)について

とうかさん大祭について

毎年6月の第1金曜日から3日間開催される、広島の夏の始まりを告げるお祭りです。

広島三大祭り(とうかさん、胡子大祭、住吉祭)の一つに数えられています。

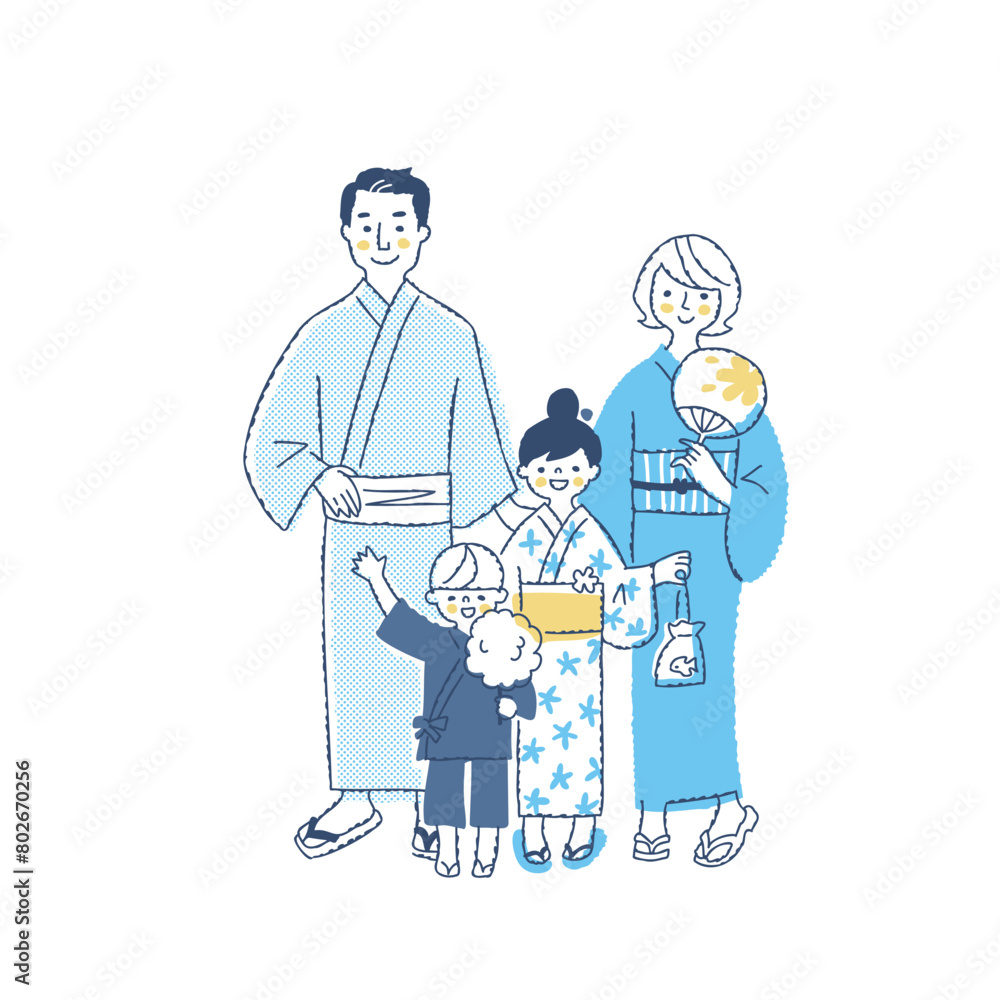

この祭りの時期は、広島地方で浴衣を着始める時期とされており、「浴衣祭り」とも呼ばれます。

期間中は、圓隆寺を中心に中央通り一帯が歩行者天国となり、多くの露店が出店し、賑わいを見せます。

3日間で約8万人の参拝者、中央通り一帯では約45万人の人出があると言われています。

近年では、「ゆかたできん祭」という市民参加型のイベントも同時期に開催され、街全体が浴衣姿の人々で賑わいます。

とうかさんで浴衣を着る風習の由来

時期的なもの: 「とうかさん大祭」は毎年6月の第1金曜日から3日間行われ、これは広島を含む多くの地域で梅雨入りを迎える頃です。蒸し暑さを感じ始めるこの時期に、涼しげな浴衣を着始めるのがちょうど良いとされたと考えられます。

慣習的なもの: かつては、「とうかさん」の時期に無病息災を願って浴衣を着て境内を踊るという習わしがあったと言われています。この風習が、この祭りが浴衣を着るきっかけになったと考えられます。

現代のイベント: 近年では、「とうかさん大祭」に合わせて広島市中心部で「ゆかたできん祭」というイベントが同時開催されています。「ゆかたできんさい」は広島弁で「浴衣で来てください」という意味で、街全体で浴衣を推奨する動きが、この祭りと浴衣の結びつきをさらに強めています。

とうかさんの意外な繋がり:忠臣蔵で有名な赤穂義士ゆかりのお寺でもあります。1703(元禄16)年2月4日に惣右衛門切腹後、広島藩第五代藩主浅野吉長は惣右衛門の妻子を広島に呼び寄せ、嫡男「原惣八郎辰正(重次郎)」は広島藩に召し抱えられる事になりました。惣右衛門の妻も熱心に「とうかさん」を信仰していたことから1733(享保18)年7月4日に妻が亡くなると、惣八郎は両親の墓を当山に建立し供養されたのです。その後、惣八郎をはじめ子孫の墓が当山に建立される事となったのです。

圓隆寺(とうかさん)所在地: 広島市中区三川町8-12

-272x180.jpg)

令和7年(2025年)大祭は、6月6・7・8日に開催します。その「とうかさん」の由来など紹介します!!