ライブエンターテイメントの未来:進化する体験の最前線

私たちが普段楽しんでいるライブエンターテイメント。コンサート、演劇、スポーツ観戦、テーマパークでのショーなど、その形は様々ですが、共通しているのは「その場でしか味わえない感動」を共有することです。しかし、テクノロジーの急速な進化と社会の変化は、このライブエンターテイメントのあり方を根本から変えようとしています。一体、未来のライブエンターテイメントはどのような姿になるのでしょうか?

ライブエンターテイメントとは何か?

ライブエンターテイメントとは、特定の時間と場所で、演者と観客が同じ空間を共有し、リアルタイムで進行するエンターテイメント体験の総称です。CDやDVD、ストリーミング配信とは異なり、その瞬間の空気感、演者の息遣い、観客の熱気が一体となって、二度と同じ体験はできないという唯一無二の価値を生み出します。

ライブエンターテイメントの進化の過程

ライブエンターテイメントの歴史は、人類の歴史そのものと言っても過言ではありません。

古代・中世:儀式から娯楽へ

古代ギリシャの円形劇場での演劇や、ローマのコロッセオでの剣闘士の戦いなど、次第に体系化された形で「見せる」エンターテイメントが発展しました。中世には、移動劇団や吟遊詩人などが各地を巡り、庶民の娯楽として親しまれました。

近代:技術革新と大衆化

印刷技術の発展による戯曲の普及、電気の登場による舞台照明の進化、そして録音技術の発明は、ライブエンターテイメントのあり方を大きく変えました。20世紀に入ると、ラジオやテレビの普及により、家庭でエンターテイメントを楽しむ手段が増えましたが、それと同時に、大規模なコンサートやスタジアムでのスポーツイベントなど、「非日常」としてのライブ体験の価値はむしろ高まっていきました。

現代:デジタル技術との融合

21世紀に入り、インターネットの普及とデジタル技術の進化は、ライブエンターテイメントに新たな可能性をもたらしました。チケットのオンライン販売、SNSでの情報拡散、ライブ配信などが当たり前になり、物理的な距離を超えてライブ体験を共有できるようになりました。

代表的な進化の事例

これまでの進化の中で、特に注目すべき代表例をいくつかご紹介します。

- 大規模コンサートとスタジアムツアー: ローリング・ストーンズやU2などのアーティストは、巨大なセットや映像技術を駆使したスタジアムツアーで、何万人もの観客を魅了してきました。これは、音楽を聴くだけでなく、視覚的な体験としても楽しむ「ショー」としての側面を強く打ち出した例です。

![約5年ぶりに「シルク・ドゥ・ソレイユ」日本公演が復活! 再生までの道のりを語るCEOのインタビューとは | Pouch[ポーチ]](https://youpouch.com/wp-content/uploads/sites/4/2022/07/d18172-14-9118ec2d9fa09ee357b0-1.jpg)

- シルク・ドゥ・ソレイユ: サーカスという伝統的なエンターテイメントに、演劇性、音楽、高度なアクロバット、そして美しい衣装や舞台美術を融合させ、全く新しい芸術体験を創り出しました。身体能力の限界に挑むパフォーマンスと、物語性を重視した演出が特徴です。

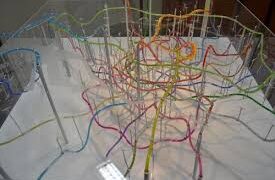

- プロジェクションマッピングとXR技術の活用: 東京駅でのプロジェクションマッピングや、テーマパークでのアトラクションなど、建物や空間そのものをスクリーンに見立てて映像を投影する技術は、観客を没入させる新たな表現手法として普及しました。また、現実世界にデジタル情報を重ね合わせるXR(VR/AR/MR)技術は、ライブ体験の拡張に大きな可能性を秘めています。

未来のライブエンターテイメントはどう変わるか?

ここからが本題です。これまでの進化を踏まえ、未来のライブエンターテイメントがどのように変貌していくのか、主な変化の方向性を探ります。

1. 超没入型の体験の追求:五感で感じるエンターテイメント

従来の視覚と聴覚中心の体験から、さらに五感を刺激する没入型体験が主流になるでしょう。

- ハプティクス(触覚技術)の進化: 観客の座席が振動したり、風やミストが吹き付けられたりする演出は既にありますが、今後はウェアラブルデバイスなどを通じて、より繊細な触覚フィードバックが得られるようになるかもしれません。例えば、コンサートで重低音を感じるだけでなく、実際に空気の振動や、まるで隣で演奏しているかのような微細な震えを感じる、といった体験です。

- 嗅覚・味覚の導入: 演劇のシーンに合わせて特定の香りが漂ったり、飲食と融合した体験型イベントでは、物語の展開に合わせて特別な味が提供されたりする可能性もあります。例えば、森の中を舞台にしたミュージカルで、本当に木の香りが漂い、雨のシーンでは湿った土の匂いがする、といった具合です。

- 没入型空間デザインの進化: ドーム全体が映像で覆われたり、ARグラスを通して現実の空間にデジタルオブジェクトが出現したりと、物理的な空間とデジタルが融合し、観客が物語の中に完全に没入できるようなデザインが増えるでしょう。

2. パーソナライズとインタラクティブ性の深化:観客が「参加」する時代

未来のライブエンターテイメントでは、観客が単なる受け手ではなく、積極的に体験を「創り出す」参加者としての側面が強まります。

- AIによるパーソナライズされた体験: AIが観客の好みや過去の視聴履歴を学習し、その人に最適化された演出や情報をリアルタイムで提供するようになるかもしれません。例えば、同じライブでも、観客ごとに異なる映像や効果音が提示される、といった形です。

- 観客参加型のインタラクティブ演出: スマートフォンや専用デバイスを通じて、観客がリアルタイムで演出に影響を与えられる機会が増えるでしょう。投票によってストーリーの展開が変わったり、自分のアクションが舞台上の映像に反映されたりするなど、よりゲーム感覚で楽しめる要素が加わります。

- アバターを通じた参加: 遠隔地の観客が、バーチャル空間に生成された自分のアバターを通じて、まるでその場にいるかのようにライブに参加できるようになります。アバターを操作して舞台にインタラクトしたり、他の参加者と交流したりすることで、オンラインでもリアルな体験に近い一体感を味わえるでしょう。

3. テクノロジーとリアルの融合:ハイブリッド型エンターテイメントの台頭

オンラインとオフラインの境界線が曖昧になり、それぞれの利点を融合させたハイブリッド型エンターテイメントが主流になります。

- XRライブとバーチャル空間でのパフォーマンス: 現実のステージで演者がパフォーマンスを行う傍ら、その映像がバーチャル空間にリアルタイムで転送され、アバターとして出現。そこにいる観客は、ARグラスを通してリアルな演者とバーチャルな演者が共存する空間を体験できます。また、アーティストが完全にバーチャルな存在として、メタバース空間で大規模なライブを開催することも一般的になるでしょう。

- 多拠点同時中継と連動演出: 複数の都市や国をまたいでライブイベントが開催され、それぞれの会場がデジタルで繋がり、一体となった演出が行われるようになります。例えば、東京とニューヨークの会場が同時に繋がり、リアルタイムでインタラクションしながらパフォーマンスが展開される、といった形です。

- 物理空間の拡張:スマートスタジアム・アリーナ: スタジアムやアリーナ自体が、高度なセンサーや通信技術を備えた「スマート空間」へと進化します。これにより、入場から座席案内、飲食の注文、グッズ購入までがシームレスになり、ARナビゲーションで最適なルートを案内したり、自分の席からライブの裏側を覗けるようなARコンテンツを楽しんだりできるようになります。

4. サステナビリティとアクセシビリティへの配慮

未来のライブエンターテイメントは、環境への配慮や多様な人々が楽しめるアクセシビリティも重要な要素となります。

- エコフレンドリーな演出: 再生可能エネルギーの使用、廃棄物の削減、持続可能な素材の使用など、環境負荷の低いイベント運営がより重視されます。例えば、使い捨てのペンライトではなく、リユース可能なLEDライトの導入などが進むでしょう。

- ユニバーサルデザインの推進: バリアフリー設備の拡充はもちろんのこと、聴覚・視覚障がい者向けの多言語字幕や手話通訳、音響・照明の調整機能など、より多くの人がライブを楽しめるような工夫が標準となります。自宅からでもライブ会場の熱気を感じられるような、高度なオンライン体験の提供も、アクセシビリティの一環として重要視されます。

まとめ:人間らしい感動体験は不変

テクノロジーの進化は、ライブエンターテイメントの「体験」をこれまで想像もできなかったレベルにまで引き上げようとしています。超没入型、パーソナライズ、インタラクティブ性、そしてハイブリッド化。これらの変化は、私たちに新しい感動と興奮を提供してくれるでしょう。

しかし、どんなに技術が進化しても、ライブエンターテイメントの根源にある**「その場でしか味わえない感動を共有する」**という人間らしい営みは変わりません。テクノロジーは、その感動をより深く、より多くの人々に届けるための「手段」であり続けるでしょう。未来のライブエンターテイメントは、私たちにどんな驚きと喜びを見せてくれるのか、今から楽しみでなりません。