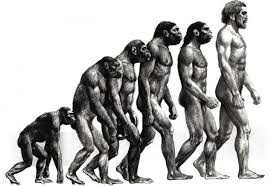

人間は環境に適応し、進化を続けています。ここでは、比較的**「最近」**、つまり数百年から数万年といったスケールで確認されている、あるいは加速していると考えられる人間の特徴を10選、詳しく解説します。これらの特徴は、遺伝子の変化、生活様式の変化、そして現代社会のプレッシャーが複雑に絡み合って現れています。

1. 乳糖耐性の拡大

人類の歴史の中で、成人が牛乳を消化できる能力(乳糖耐性)は比較的最近獲得された特徴です。もともと乳糖を分解する酵素「ラクターゼ」は、離乳期を過ぎると活性が低下するのが普通でした。しかし、約1万年前の牧畜の開始以降、牛乳を食料源として利用する集団において、成人になってもラクターゼの活性が維持される遺伝子変異(ラクターゼ持続性)が選択的に有利となり、急速に広まりました。特にヨーロッパやアフリカの一部地域で高頻度に見られます。これは、食生活の変化が人間の遺伝子に与えた顕著な例です。

2. 虫歯への耐性向上(一部地域)

食生活の変化は、虫歯への耐性にも影響を与えています。農業の発展により炭水化物の摂取が増え、人類は虫歯のリスクに晒されるようになりました。しかし、特定の集団では、虫歯菌の活動を抑制する唾液成分の遺伝的変異や、歯のエナメル質を強化する変異が確認されています。これは、糖分の多い現代食への適応の一つと見なすこともできますが、同時に現代の過剰な糖分摂取は、この進化を上回るペースで虫歯の問題を引き起こしているとも言えます。

3. 高地適応能力

高山地域に住むチベット人やアンデス人などは、低酸素環境に適応するための独自の進化を遂げています。例えば、チベット人は、一般的な高地居住者に見られるヘモグロビン濃度の増加(赤血球が増えすぎて血液がドロドロになるリスクがある)ではなく、効率的な酸素利用を可能にする遺伝子変異(EPAS1遺伝子など)を持っています。これにより、酸素濃度が低い場所でも心臓や肺に負担をかけずに生活できるようになったのです。これは、数千年という比較的短い期間で起きた劇的な進化の例として注目されています。

4. 薬剤耐性の変化

抗生物質や特定の薬剤に対する耐性や感受性の変化も、現代社会で観察される進化の特徴です。例えば、マラリアが流行する地域では、鎌状赤血球貧血の遺伝子キャリアがマラリアに強い耐性を持つため、その遺伝子が増加しました。また、HIVに対する耐性を持つ遺伝子変異(CCR5-Δ32)もヨーロッパ系の人々に多く見られ、過去のペストなどの感染症流行が原因である可能性が示唆されています。これは、感染症の圧力に対する人類の適応戦略の一つです。

5. 脳の小型化(議論あり)

驚くべきことに、人類の脳は数万年前からわずかに小型化しているという説があります。旧石器時代後期の人類に比べて、現代人の脳の平均サイズは小さくなっているという研究結果も存在します。これには諸説あり、「より効率的な脳になった」「社会構造が複雑になり、個々の脳がすべての情報を処理する必要がなくなった」「生活様式の変化で筋肉量が減り、それに伴って脳も小さくなった」などが考えられます。この現象が進化的な適応なのか、あるいは単なるサイズの変化なのかは、現在も活発な議論が続いています。

6. 骨密度の低下

現代人の骨密度は、狩猟採集時代の人々に比べて低い傾向にあります。これは、肉体労働の減少、食生活の変化(カルシウム摂取量の不足など)、運動不足などが複合的に影響していると考えられています。骨は環境に適応して変化するため、重い負荷がかからない現代の生活様式では、強固な骨を維持する必要性が低下しているとも解釈できます。しかし、これは骨粗鬆症のリスクを高める要因ともなり得るため、健康上の課題としても認識されています。

7. アレルギー疾患の増加への適応(未来の可能性)

現代社会ではアレルギー疾患(花粉症、食物アレルギーなど)の罹患率が世界的に増加しています。これは「衛生仮説」など、清潔すぎる環境や食生活の変化が免疫系に影響を与えている可能性が指摘されています。現時点では、特定のアレルギーに対する遺伝的耐性が進化している明確な証拠はありませんが、この傾向が続けば、将来的にアレルギー反応を抑制する遺伝子変異が有利になる可能性も考えられます。これは、現代の環境ストレスに対する潜在的な進化の方向性と言えるかもしれません。

8. 睡眠パターンの変化(社会適応)

遺伝子レベルの進化ではありませんが、睡眠パターンも現代社会で大きく変化しています。工業化以前は「二相性睡眠」(夜中に一度目覚める)が一般的だったという説もありますが、現代では「単相性睡眠」(夜に一度にまとめて眠る)が主流です。これは、夜間照明の普及や労働時間の変化など、社会的な要因によるものです。体内時計の柔軟性を示すものであり、遺伝的な適応というよりも、文化的な適応として捉えられます。

9. 肥満遺伝子の選別圧の変化

食料が豊富にある現代社会では、かつて飢餓に備えてエネルギーを効率よく蓄える**「倹約遺伝子」**が有利でしたが、それが現代では肥満や生活習慣病のリスクを高める要因となっています。しかし、逆に、豊富な食料環境下で「健康を維持できる」遺伝子、例えば血糖値の調節がより効率的な遺伝子などが選択的に有利になる可能性も指摘されています。これは、新たな食環境に対する長期的な適応として見られるかもしれません。

10. 生殖年齢の変化への適応

先進国では、女性の初産年齢が上昇する傾向にあります。これにより、遅い年齢での出産に適応するための遺伝子変異が選択される可能性も考えられます。例えば、高齢出産における妊娠合併症のリスクを低減するような遺伝子などです。これは、社会経済的な要因が人間の生殖戦略に影響を与え、それが長期的に遺伝子レベルの変化につながる可能性を示唆しています。

これらの特徴は、人類が環境に適応し続ける動的な存在であることを示しています。私たちの生活様式や社会構造の変化が、未来の人類の姿を形作る上で重要な役割を果たすことは間違いありません。