多様性とは?

まず多様性とは何か?

多様性とは、人々の様々な「違い」を認め、尊重することです。

これは、性別、年齢、国籍、障がいの有無といった目に見える違いだけでなく、考え方、経験、価値観など、内面的な違いも含まれます。

なぜ多様性が大切なの?

多様な人々が集まることで、以下のような良いことがあります。

- 新しいアイデアが生まれる: いろいろな考え方があるからこそ、今までになかった発想や解決策が生まれます。

- 問題解決能力が上がる: 多角的に物事を捉えられるので、より良い解決策を見つけやすくなります。

- みんなが働きやすくなる: それぞれの個性が活かせる環境は、働く人たちの満足度を高め、良い結果につながります。

どんな社会がいい?「多様性のある社会」を実現するために大切なこと

1. まずは「知る」ことから始めよう!

「多様性」と一口に言っても、年齢、性別、国籍、障がい、考え方、働き方など、本当にいろんな違いがあります。

「自分とは違うな」と感じるものに対して、「なんでだろう?」「どんな背景があるんだろう?」と、まずは興味を持って知ろうとすることが第一歩。知らないことには、理解も共感も生まれませんからね。

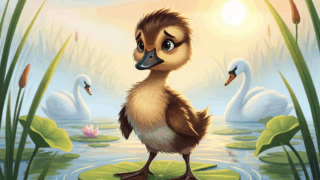

2. 「違い」を当たり前に受け入れる心

知ることができたら、次は**「違いは当たり前」**というマインドセットを持つことです。

私たちは、つい「普通はこうだよね」とか「みんなと同じがいい」と考えてしまいがち。でも、一人ひとりが違う個性を持っているのは当然のことです。

「みんな違って、みんないい」という言葉があるように、それぞれの「違い」を個性として受け入れ、尊重する心が、多様性のある社会の土台になります。

3. 「できること」を増やすための工夫

心構えも大切ですが、具体的な行動も必要です。

例えば、

- **「こうだったらもっと働きやすいのに」**という声に耳を傾ける。

- 車椅子の人が困っていたら、ちょっとした手助けをする。

- 外国籍の方に、簡単な日本語で話しかけてみる。

などなど。一人ひとりの「できること」を増やすための制度や環境づくりは、行政や企業がリードしていくべき部分も大きいですが、私たち個人にもできることはたくさんあります。

4. 怖がらずに「対話」してみよう!

そして最後に、ちょっと勇気がいるかもしれませんが、「対話」することもすごく大切です。

もし、何か誤解してしまいそうなことがあったら、決めつけずに「これはどういうことですか?」と聞いてみたり、自分の意見を伝えたり。対話を通じて、お互いの理解を深めることができます。

まとめ

多様性のある社会の実現は、誰か一人が頑張ればできることではありません。

**「知る」「受け入れる」「工夫する」「対話する」**という、私たち一人ひとりの小さな心がけや行動が、やがて大きな波となり、みんなが自分らしく、そして安心して暮らせる社会へと繋がっていくはずです。

あなたも今日から、身近なところから多様性について考えてみませんか?