学びの未来を創るテクノロジーって? AIやVRが変える「教育」のこれから

「勉強って、つまらないもの?」

そう思っている人は、きっと少なくないはずです。黒板と教科書に向かって、先生の話を聞く。昔からずっと変わらない学びのスタイルですよね。でも、今、その当たり前が大きく変わろうとしています。

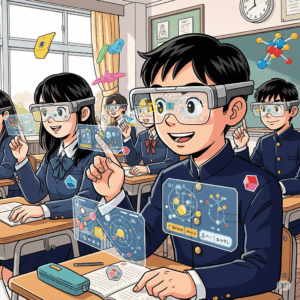

実は、私たちの身近にあるテクノロジーが、学びの世界をものすごく面白く、そして一人ひとりに寄り添うものに変え始めています。今回は、そんな**「学びの未来を創造するテクノロジー」**について、具体的な事例や、昔との比較を交えながら、未来の教室を一緒に覗いてみましょう。

昔とは大違い! テクノロジーが変える3つのこと

まずは、テクノロジーが教育にどんな革命をもたらしているのか、昔と比べながら見ていきましょう。

1. みんな一緒じゃなくてOK!「個別最適化」の時代へ

昔の学校は、クラス全員が同じペースで同じことを学びますよね。でも、理解が早い子もいれば、じっくり時間をかけたい子もいる。この「一斉学習」が、多くの人にとっての学習の壁になっていました。

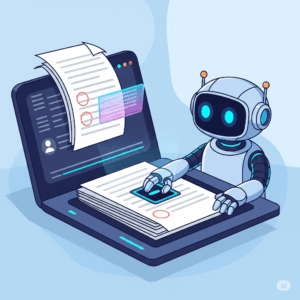

ところが、**AI(人工知能)**を活用した学習アプリやオンライン教材は、私たちの学習状況をしっかり分析してくれます。

「この子は図形問題が苦手だな」 「この単元はもうマスターしてるから、次のレベルに進もう」

こんなふうに、一人ひとりの個性やペースに合わせて、最適な問題や解説を自動で選んでくれるんです。まるで自分専用の家庭教師がいつもそばにいてくれるようなもの。これで「授業についていけない…」なんて悩みも、グッと減るはずです。

2. 「どこでもドア」で学ぶ! 教室はもういらない?

学びの場所は、教室だけではありません。インターネットがあれば、世界中の授業を自宅で受けることができます。

例えば、海外の有名大学の講義を無料で受けられる**「MOOCs(大規模公開オンライン講座)」**は、地理的な制約をなくし、誰でも質の高い教育を受けられるようにしました。また、**VR(仮想現実)やAR(拡張現実)**といった技術を使えば、さらにワクワクする体験ができます。

VRゴーグルをつければ、まるでタイムスリップしたみたいに古代ローマの街を歩いたり、深海を探査したり。教科書の中の絵が、スマホをかざすだけで3Dになって飛び出してくるなんてことも!これなら、理科や社会の勉強も、ぐっと面白くなるはずです。

3. 「テストの点数」だけじゃない! 頑張りが見える化される時代

昔の成績は、主に定期テストの点数で決まっていました。でも、それだけでは「どれだけ努力したか」「どこでつまずいたか」は見えにくいですよね。

最近のオンライン学習ツールは、私たちが問題を解くスピードや、つまずいた回数などをデータとして記録してくれます。先生は、そのデータを元に「この単元が苦手な生徒が多いから、もう一度詳しく解説しよう」といったように、授業の質を改善できます。

頑張りが「見える化」されることで、先生も生徒も、より効果的な学習方法を見つけやすくなっているのです。

どんな技術が使われているの? 具体例を紹介!

ここからは、実際に教育現場で導入されている技術と、その活用方法をさらに詳しく見ていきましょう。

AI(人工知能)の進化:

- アダプティブラーニングシステム: 生徒の習熟度に合わせて難易度や出題内容を調整するシステムです。例えば、Khan Academy(カーン・アカデミー)などのオンライン学習プラットフォームで利用されており、数学や理科の基礎的な知識を効率的に習得するのに役立っています。

- 自動採点・フィードバックシステム: 記述式の小論文や英作文などをAIが瞬時に採点し、文法や表現の誤りを指摘してくれます。これにより、生徒はすぐに自分の弱点を知り、改善することができます。

VR/AR(仮想現実/拡張現実)の没入感:

- VR授業: 歴史の授業で「VRタイムトラベル」を体験したり、生物の授業で「人体の臓器」を360度から観察したりすることができます。座学だけでは得られない「体験」を通じて、深い理解を促します。

- ARを使ったデジタル教科書: 教科書の挿絵にタブレットをかざすと、太陽系の惑星が目の前に浮かび上がったり、歴史上の人物が喋り出したりするような、インタラクティブな学習が可能です。

IoT(モノのインターネット)による学習環境の最適化:

- スマート教室: 教室内の温度や湿度をセンサーで管理したり、生徒の集中度をデータとして収集したりすることで、学習に適した環境を自動で作り出す研究が進んでいます。

- 学習ログ: タブレットやPCで生徒の学習履歴を記録し、そのデータを分析することで、学習の進捗や定着度を詳細に把握し、個別のサポートに活かします。

昔と今、そして未来の学びの比較

テクノロジーの進化がもたらした変化を、昔と今、そして未来の学びの比較で見てみましょう。

かつては「知識の伝達」が中心だった教育は、今や「知識を活用する力」や「自ら考える力」を育むことにシフトしています。未来の教育では、AIが基礎的な知識の習得をサポートする一方で、教師は生徒の創造性や協調性を引き出す「メンター」や「ファシリテーター」としての役割を担うことになります。

まとめ:テクノロジーは「学びの相棒」

AIやVR、IoTといったテクノロジーは、私たちの学びを単に便利にするだけではありません。

「学びは楽しい!」

そう思えるような、ワクワクする体験や、一人ひとりに寄り添ったサポートを可能にしてくれます。

将来、私たちはAIが提供する知識のサポートを受けながら、先生や仲間たちと協力して、創造的なプロジェクトに取り組むようになるかもしれません。

テクノロジーは、私たちが「自分で考え、自分で行動する力」を育むための、最高の「相棒」。

さあ、皆さんも、テクノロジーと共に、新しい学びの世界へ踏み出してみませんか?