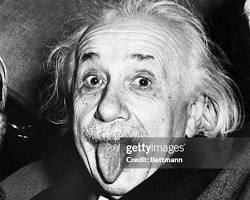

アルベルト・アインシュタイン。この名前を聞いて、あのユーモラスな白髪と舌を出した写真が浮かぶ人は多いでしょう。しかし、彼の功績は、物理学の枠を超え、私たちの宇宙観を根底から変えるものでした。今日は、この20世紀を代表する天才の生涯と、彼の驚くべき発見の旅をたどってみましょう。

挫折から始まった探求の旅

1879年ドイツに生まれたアインシュタインは、幼少期から権威を嫌い、既存の教育システムに馴染めず苦労しました。しかし、彼の心には常に、宇宙の謎を解き明かしたいという情熱が燃えていました。特に光の速さに魅了され、独自の思考実験を繰り返します。スイスの大学を卒業後、彼は特許庁に勤めながら、夜な夜な研究に没頭する日々を送りました。

1905年「奇跡の年」:世界を変えた4つの論文

特許庁での地道な仕事の傍ら、アインシュタインは人類史に残る大発見を成し遂げます。1905年、彼はわずか26歳にして、4つの画期的な論文を次々と発表しました。この年は、後に「奇跡の年」と呼ばれます。

- 光電効果の理論: 光は粒子(光子)でもあるという考えを提唱し、後にノーベル物理学賞を受賞。

- ブラウン運動の理論: 目に見えない原子や分子が絶えず動いていることを証明し、原子の存在を確固たるものにしました。

- 特殊相対性理論: 光の速さは観測者の速さに関わらず常に一定であるという原理を提唱し、時間と空間が相対的なものであることを示しました。

- 質量とエネルギーの等価性: この理論から導き出されたのが、有名な方程式 E=mc2 です。これは質量とエネルギーが同じものであり、変換可能であるという宇宙の根本的な法則を示しています。

宇宙を歪ませる「一般相対性理論」へ

特殊相対性理論は重力の謎には触れていませんでした。アインシュタインはそこから10年の歳月をかけ、1915年に一般相対性理論を発表します。これは「重力は、物体が時空を歪ませることによって生じる現象である」という、それまでの常識を覆す大胆な理論でした。1919年の日食観測で、アインシュタインが予言した通りに星の光が曲がることが確認され、彼は世界的な有名人となりました。

探求心と平和への願い

ナチスから逃れるためアメリカに亡命したアインシュタインは、プリンストンで晩年を過ごします。核兵器開発には複雑な感情を抱きつつも、生涯にわたり平和を強く願いました。彼の好奇心は尽きることなく、晩年には全ての力を統一する「統一場理論」の構築に挑み続けました。科学者としての功績に加え、戦争に反対し人権を擁護したヒューマニストとしての側面も彼の重要な遺産です。

アインシュタインの遺した理論は、GPS、ブラックホール、宇宙論など、現代の技術や科学の礎となっています。彼は、固定観念にとらわれず、「なぜ?」という問いを持ち続けた真の探求者でした。彼の生き方は、私たちに、自由に発想することの大切さを教えてくれています。