昭和初期、日本の写真文化は黎明期を迎え、人々の生活に少しずつカメラが浸透し始めた時代です。まだ高価で特別な存在だったカメラには、夢と憧れが詰まっていました。西洋から最新技術が導入される一方、日本の職人たちの手によって独自の進化を遂げた国産カメラは、その後の日本の光学産業発展の礎を築いたと言えるでしょう。

今回は、そんなロマン溢れる昭和初期の国産カメラの世界を紐解き、その魅力と時代背景を深く掘り下げていきたいと思います。

カメラは高嶺の花 – 昭和初期の時代背景

大正デモクラシーの余韻を残しつつ、世界恐慌の波が押し寄せた昭和初期。庶民の生活は決して楽ではありませんでしたが、文化的な活動への関心は高まっていました。写真もその一つで、報道写真や芸術写真などが注目を集め始めます。

しかし、当時のカメラは輸入品が中心で、一般の人々にとっては高嶺の花でした。たとえば、ドイツのライカやコンタックスといった高級カメラは、その高性能さゆえに憧れの的でしたが、おいそれと手が出せるものではありませんでした。

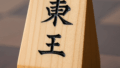

そんな中、国産カメラの製造を目指す動きが活発化します。精密機械の技術を持つ職人たちが、海外のカメラを研究し、試行錯誤を繰り返しながら、独自のカメラを生み出そうと奮闘したのです。

国産カメラ誕生の息吹 – 革新と挑戦の時代

昭和初期に登場した国産カメラは、まだまだ発展途上でしたが、その一つひとつに日本の技術者の情熱と創意工夫が込められていました。

代表的なものとしては、「ミノルタフレックスI型」(1937年発売)が挙げられます。二眼レフカメラという形式で、ピント合わせ用のレンズと撮影用のレンズが上下に並んでいるのが特徴です。当時の輸入品にも引けを取らない性能と、比較的手頃な価格で、アマチュア写真家を中心に人気を博しました。ミノルタ(現コニカミノルタ)は、このカメラを皮切りに、日本のカメラ産業を牽引するメーカーへと成長していきます。

また、レンズメーカーとして名を馳せた小西六写真工業(現コニカミノルタ)も、自社製のレンズを搭載したカメラを開発していました。「パーレットI型」(1936年発売)は、小型で扱いやすい35mmフィルム使用のカメラとして、手軽に写真を楽しみたい層に支持されました。

さらに、ユニークなカメラとしては、「ハンザ・キヤノン」(1936年発売、精機光学研究所(後のキヤノン)と日本光学工業(現ニコン)の共同開発)があります。これは、ドイツのライカを参考にしながらも、独自の機構を取り入れた意欲的なカメラでした。後のキヤノンの発展を語る上で、非常に重要な一台と言えるでしょう。

これらの初期の国産カメラは、必ずしも完璧ではありませんでした。部品の精度や耐久性など、まだ改良の余地が多くありましたが、それでも日本の写真文化の発展に大きく貢献しました。何よりも、高価な輸入品に頼らずとも、自分たちの手で高品質なカメラを作れるという自信を、日本の技術者たちに与えたのです。

昭和初期のカメラが持つ魅力 – 時代を超える浪漫

現代のデジタルカメラと比べると、昭和初期のカメラは操作も複雑で、手間もかかります。しかし、その不便さの中にこそ、独特の魅力が宿っています。

一つ一つの部品を手作業で丁寧に組み上げた温もり。金属の質感、シャッターを切る時の音、フィルムを巻き上げる感触。それらは、デジタルカメラでは味わうことのできない、アナログならではの魅力です。

また、当時のカメラで撮影された写真は、現代の写真とは異なる、独特の雰囲気を持っています。どこか懐かしい、温かみのある色合いや、柔らかな描写は、その時代の空気感を今に伝えてくれます。

昭和初期のカメラを手に取ることは、当時の人々の生活や文化、そして技術者たちの情熱に触れる旅でもあります。レンズ越しに見える風景は、現代とは異なる、ノスタルジックな世界へと私たちを誘います。

受け継がれる技術と精神 – 国産カメラの未来へ

昭和初期の国産カメラメーカーの挑戦は、その後の日本の光学産業の発展に大きく貢献しました。ミノルタ、コニカ、キヤノン、ニコンといったメーカーは、世界を代表するカメラメーカーへと成長し、常に最先端の技術を追求してきました。

デジタルカメラ全盛の現代においても、その根底には、昭和初期に培われた精密な技術と、ものづくりへの情熱が息づいています。

もし機会があれば、ぜひ昭和初期の国産カメラを手に取ってみてください。その銀色の瞳を通して、過ぎ去った時代への浪漫を感じ、日本のものづくりの精神に触れてみてください。それは、きっと忘れかけていた何かを思い出させてくれる、貴重な体験となるはずです。

まとめ – 昭和初期のカメラは、単なる道具ではない

昭和初期の国産カメラは、単なる写真を撮るための道具ではありません。それは、日本の技術者の夢と挑戦の証であり、当時の人々の生活や文化を映し出す、貴重な歴史の証人です。その無骨ながらも美しい佇まいには、時代を超える魅力が詰まっています。

これからも、これらの歴史的なカメラたちは、私たちに日本のものづくりの精神と、写真文化の原点を語り続けてくれるでしょう。