1. 日本最初の運動会

- 「競闘遊戯会」:日本で最初の運動会は、1874年(明治7年)に東京・築地の海軍兵学寮で開催された「競闘遊戯会」とされています。これは、イギリス人の英語教師の指導のもと、生徒のストレス発散や運動機会の増加を目的に行われました。

2. 全国への普及

- 軍事訓練から教育へ:海軍兵学寮の「競闘遊戯会」が軍事訓練的な要素が強かったのに対し、1878年(明治11年)に札幌農学校(現在の北海道大学)で行われた「力芸会」は、より教育の一環としての運動を重視していました。

- 体操の導入:1885年(明治19年)に「小学校令」が発布され、体操が正式に学校教育課程に取り入れられると、日頃の鍛錬の成果を発表する場として、運動会が全国の小学校に広がっていきました。

- 地域のお祭りへ:明治時代末期になると、運動会は学校だけでなく、地域の住民も参加する行事へと変化し、お祭り的な要素を持つようになりました。

3. 日本独特の文化としての運動会

欧米の学校にもスポーツのイベントはありますが、日本のような全生徒が参加し、紅白に分かれて点数を競い、様々な団体競技やダンス、組体操を行う形式は、日本独特の文化と言われています。

4. 運動会の種目の由来

- 綱引き:綱引きの起源は非常に古く、豊作や豊漁などを占う神事として世界各地に存在します。日本では、奈良時代の貴族の遊びとして始まり、明治期に西洋式の体育教育が導入される際に運動会の種目として取り入れられました。

- リレー:バトンを手渡して競うリレーは、1893年にアメリカのペンシルバニア大学で考案されました。これは、広大なアメリカ大陸で郵便物を運んだ「駅馬車」からヒントを得たとされています。

- 紅白のルーツ:運動会でおなじみの紅白対抗は、平安時代の源平合戦で源氏が白旗、平氏が赤旗を掲げて戦ったことに由来するという説が有力です。

その他の主な競技

・玉入れ:誰でも参加でき、チームの協力が不可欠なことから、今も人気の高い団体競技です。

・障害物競走:網をくぐったり、パン食い競争のように面白要素があったり、運の要素が加わることで運動が苦手な子も活躍できる可能性があります。

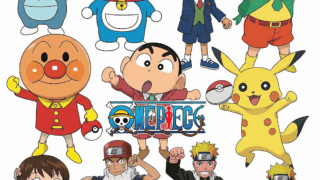

・ダンス・表現:運動会の花形として、学年やクラスごとにテーマに沿ったダンスやマスゲーム(集団演技)を披露します。近年のトレンドの音楽や、子どもたちが親しみやすい曲が使われることも多いです。

令和の運動会の特徴

令和の時代の運動会は、昭和・平成の時代とは大きく様変わりしています。かつての「一日がかりの盛大なイベント」から、安全性や多様性、教員の働き方改革などを重視した、よりコンパクトで柔軟な形式へと変化しているのが大きな特徴です。

1. 開催形式の変化

2. 競技内容の変化

3. その他の変化

まとめ

昔の運動会は、軍事訓練から始まった「真剣勝負」でした。

源平合戦のように紅白で分かれ、綱引きや組体操で勝ち負けを競い合う「戦い」の場だったのです。

しかし、令和の運動会は「全員で楽しむイベント」へと進化しました。

危険な競技は姿を消し、代わりに全員参加のダンスや表現活動が主流に。半日開催で保護者の負担も減り、勝敗よりも協調性が重視されるようになりました。

運動会は、「戦い」から「お祭り」へ。時代に合わせて変化し続けているのです。