場面緘黙症(ばめんかんもくしょう)とは、特定の社会的状況(特に学校や職場など)では話すことができない状態が1か月以上続く精神疾患です。

主な特徴

- 特定の場面でのみ話せない:家庭など安心できる場所では普通に話せるのに、学校や公共の場などでは話せなくなります。

- 本人の意思ではない:「話したくない」わけではなく、「話そうとしても声が出せない」という、強い不安や緊張によるものです。

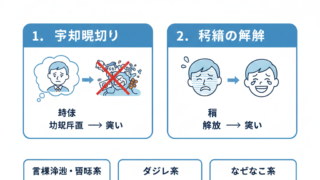

- 他の症状:話せないことだけでなく、体が固まってしまう「緘動(かんどう)」や、ジェスチャーや表情が乏しくなるなどの症状を伴うこともあります。

- 発症時期:多くは5歳くらいまでに発症し、幼少期や小学校低学年で気づかれることが多いです。しかし、大人になってから発症するケースもあります。

原因

場面緘黙症の明確な原因はまだ解明されていませんが、以下の複数の要因が複雑に絡み合っていると考えられています。

- 気質・遺伝的要因:生まれつき、不安を感じやすい、敏感で慎重な性格であるなど、本人の気質が関係していることがあります。

- 心理的要因:人前で話すことに対して強い不安や恐怖を感じる「社交不安症」の一種と考えられています。

- 環境的要因:入園・入学、転校、引っ越しなどの環境の変化や、過去に人前で話して失敗した経験、人間関係のストレスなどがきっかけとなることがあります。

治療と支援

場面緘黙症は、適切な治療や周囲のサポートによって改善が期待できます。

- 周囲の理解:最も重要なのは、本人の意思で話さないわけではないことを理解し、話すことを無理に強要しないことです。

- 専門機関への相談:児童精神科や心療内科、臨床心理士などに相談し、適切なアセスメントや支援を受けることが大切です。

- 心理療法:認知行動療法が有効とされており、不安を引き起こす考え方や行動パターンを修正し、少しずつ話すことに慣れていく訓練を行います。

- 環境調整:学校や家庭で、本人が安心して過ごせる環境を整えることが重要です。小さな一歩でも、成功体験を積んで自信を持てるようにサポートします。