- 白雪姫アニメと実写:不朽の名作の魅力と進化を徹底比較!

- はじめに

- 白雪姫アニメーション版の魅力と歴史

- アニメーション版『白雪姫』(1937年)

- 白雪姫実写版の台頭とあらたな解釈

- 白雪姫実写版の台頭とあらたな解釈

- 「白雪姫」誕生秘話。ディズニーを救った世界初の長編カラーアニメーション

- アニメ版『白雪姫』ネタバレの詳しいあらすじ

- 【特別映像】ウォルトディズニー本人が語る『白雪姫』、貴重な制作秘話

- ディズニー長編アニメーションの記念すべき第1作目「白雪姫」

- 世界初の長編カラーアニメーション ~ディズニー・アニメーション伝説の始まり

- 元祖ディズニーのお姫様と王子様の胸キュンな恋のストーリー

- 可憐で清楚なプリンセス ディズニートラディションの白雪姫

- 冬はこちらのフィギュアがオススメ♪ディズニートラディションのクリスマス・プリンセスシリーズ

- 「鏡よ鏡、世界で一番美しいのは誰?」ディズニートラディションのハローウィーンヴィランズ

- 小さな主人公たちもディズニーブリットの手にかかれば、7人の個性が際立ち、より魅力的に!

- ディズニーブリッドらしいカラフルなドレスで変身!白雪姫の新たな一面を引き出したフィギュア

- 重厚感のあるマントを着こなし、モード感漂うディズニーショーケースの白雪姫

- 音楽データ

- アニメーション映画『白雪姫』と音楽

- 白雪姫(オリジナル・サウンドトラック/デジタル・リマスター

- アニメと実写、それぞれの表現が織りなす白雪姫の世界

- 実写版『白雪姫』(2025年公開予定)

- 何がそんなにひどいのか?実写版『白雪姫』はディズニーらしくて楽しい映画でした!

- 実写版『白雪姫』はなぜ批判を受けたのか?レイチェル・ゼグラーの発言を巡る議論を解説

- 世界初の長編アニメーション『白雪姫』これがなければ今の日本アニメが生まれなかったかも!?実写映画版は3月20日より公開

- いろいろ波紋が広がっての『白雪姫』公開。その仕上がりは?結局どのように評価されるべきか

- 家族向け映画に政治を持ち込む

- 美貌に王子様が惚れるはNG?

- 無理やり今の時代に合わせた結果が…

- 無理のないオリジナルの実写化もある

- 白雪姫実写版サウンドトラック日本語版

- まとめ

白雪姫アニメと実写:不朽の名作の魅力と進化を徹底比較!

徹底比較!白雪姫アニメ版と実写版、どちらの魅力に心惹かれる?

ディズニー『白雪姫』:アニメと実写が織りなす感動の世界を深掘り!

はじめに

世界中で愛され続けるグリム童話『白雪姫』。その物語は、ウォルト・ディズニーが手掛けた世界初の長編アニメーション映画として、私たちに夢と魔法の世界を届けました。そして時を経て、現代の技術と感性によって実写映画化される動きも活発になっています。

アニメーションで描かれる白雪姫の純粋さ、七人のこびとたちの愛らしさ、そして魔女の恐ろしさは、多くの人々の心に深く刻まれています。一方で、実写版では、より現実的な視点から物語を再構築し、登場人物たちの感情や背景を深く掘り下げることで、新たな解釈や魅力が生まれています。

本記事では、ディズニーが創り出した不朽のアニメーション映画『白雪姫』と、現在制作中の実写映画に焦点を当て、それぞれの表現方法や物語が私たちに与える影響について深く掘り下げていきます。アニメーションならではのファンタジーと、実写ならではのリアリティ。それぞれの「白雪姫」が持つ独特の魅力に迫り、その違いを比較しながら、この不朽の名作がなぜ時代を超えて愛され続けるのかを考察していきましょう。さあ、白雪姫の魅惑の世界へ、ご一緒に出かけましょう!

白雪姫アニメーション版の魅力と歴史

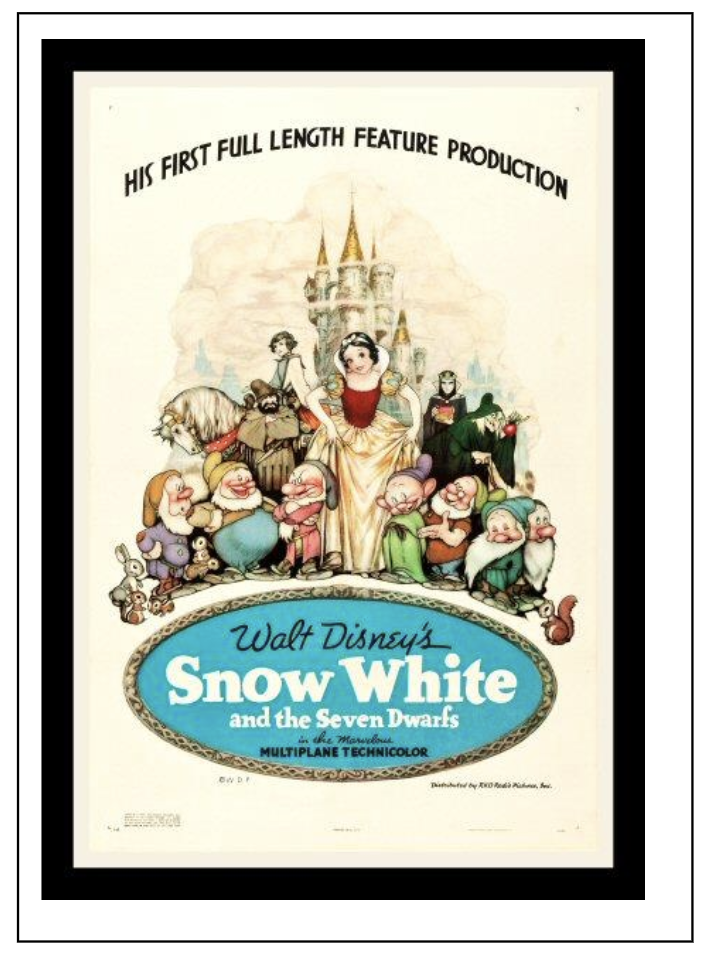

ウォルト・ディズニー・プロダクションが1937年に公開した『白雪姫と七人のこびと』は、映画史にその名を刻む金字塔です。この作品がなければ、今日のディズニーアニメーションは存在しなかったと言っても過言ではありません。

まず、その最大の魅力は、当時としては革新的なアニメーション技術にあります。手描きによるセル画で表現されたキャラクターたちは、まるで生きているかのような豊かな表情を見せ、見る者を物語の世界へと引き込みました。白雪姫の優雅な動き、七人のこびとたちのコミカルな仕草、そして女王の恐ろしい変身など、細部にわたる描写が、観客に強い印象を与えました。

また、劇中で歌われる「いつか王子様が(Someday My Prince Will Come)」や「ハイ・ホー(Heigh-Ho)」などの楽曲は、今日まで歌い継がれる名曲となり、物語に彩りを添えています。これらの歌は、キャラクターの心情を表現するだけでなく、物語の進行を助ける重要な役割も果たしました。

ディズニー版『白雪姫』は、単なる童話の映像化に留まらず、キャラクターに深い感情移入を促し、善と悪、希望と絶望といった普遍的なテーマを鮮やかに描き出しました。その普遍的なメッセージと、色褪せることのない映像美は、公開から80年以上経った今でも、多くの人々に感動を与え続けています。

アニメーション版『白雪姫』(1937年)

アニメーション版『白雪姫』(1937年)

- 歴史的意義と技術革新: 世界初の長編カラーアニメーション映画として、映画史に名を刻みました。当時の最先端技術を駆使したリアルで滑らかなキャラクターの動きや、動物たちの描写は、観客を物語の世界に引き込むことに成功しました。特に、ウォルト・ディズニーが音楽であらゆる感情を表現できると信じ、アニメーションの心の描写に音楽を効果的に使用したことは、その後のディズニー作品に大きな影響を与えました。

- 普遍的なテーマと感動: 心優しい白雪姫が、継母の女王の企みに打ち勝ち、7人のこびとたちとの友情を育み、王子様との愛を成就させる物語は、時代を超えて多くの人々に愛され続けています。特に、白雪姫が仮死状態になり、普段は素直でない「怒りん坊」が涙ぐむシーンは、多くの観客の感動を誘いました。

- 名曲の数々: 「いつか王子様が」「ハイ・ホー」など、今も歌い継がれる名曲の数々は、物語に深みと感情を与え、作品の感動を一層高めています。

白雪姫実写版の台頭とあらたな解釈

近年、ディズニーは自社のアニメーション作品を実写化する動きを積極的に進めています。『シンデレラ』、『美女と野獣』、『アラジン』など、数々の名作が実写として蘇り、新たなファンを獲得しています。そして、『白雪姫』もまた、実写映画化の波に乗っています。

実写版の最大の魅力は、何といってもそのリアリティにあります。アニメーションでは表現しきれなかった、登場人物たちの感情の機微や、背景にある社会的な側面が、より詳細に描かれる可能性があります。例えば、女王の「美しさへの執着」が、単なる悪意だけでなく、彼女の過去やコンプレックスから来るものとして描かれることで、より深みのあるキャラクターとして観客に提示されるかもしれません。

また、実写化にあたっては、現代的な視点やメッセージが盛り込まれることもあります。例えば、白雪姫が「王子様に救われるのを待つだけのお姫様」ではなく、自らの意思で困難を乗り越えていく、より主体的なキャラクターとして描かれる可能性も考えられます。これは、現代社会における女性のエンパワーメントというテーマとも共鳴し、新たな世代の観客に響くでしょう。

しかし、実写化には課題も伴います。アニメーションの持つファンタジー性やキャラクターのデフォルメを、いかに現実世界に落とし込むか、そのバランスが重要になります。七人のこびとたちの造形や、魔法の表現など、アニメーションならではの魅力を損なわずに実写で表現することは、クリエイターにとって大きな挑戦となるでしょう。

白雪姫実写版の台頭とあらたな解釈

原点にして最高峰!ウォルト・ディズニーを救った『白雪姫』の功績を振り返る

一般社団法人日本動画協会によれば、日本では1910年代~2022年7月末までに製作された商業アニメーションが1万4700タイトルを超えたという。まさに「アニメ大国」と呼ぶにふさわしいが、そんな日本の状況に間違いなく大きな影響を与えたのが、ウォルト・ディズニーが手掛けた世界初のカラー長編アニメーション『白雪姫』(37)だ。同作を実写化した『白雪姫』(3月20日公開)が控えるなか、改めてその功績を振り返ってみたい。

誰もが無謀と反対した世界初の長編アニメーション『白雪姫』のプロジェクト

そもそもアニメーションは、映画館で上映されるコメディ要素の強い6~7分ほどの短編が中心だった。それらはカートゥーン(漫画映画)と呼ばれ、かのミッキーマウスもカートゥーンのキャラクターとして誕生したのである。ウォルトは1923年に兄のロイと共にディズニー・ブラザーズ・カートゥーン・スタジオを設立。ミッキーマウスを主人公にしたシリーズや「シリー・シンフォニー」シリーズなどで人気を獲得し、スタジオの名を押し上げていくことになる。

そんななかでしだいにウォルトは、アニメをヒットさせるには魅力的なキャラクターも大切だが、感情移入させるような素晴らしいストーリーも必要であることに気づいていく。そして1934年、ついにウォルトは数名のスタッフを集め、ある衝撃的な計画を発表する。それが長編アニメーション『白雪姫』の製作であった。しかしこれには社内からも反対の声が上がるほど、多くの人が戸惑いを見せることに。当時は誰もがアニメーション=短編、アニメーション=子ども向けのイメージを抱いており、長編など誰も想像したことがなかったからである。

ロストコープ、マルチプレーン・カメラなどで追及されたアニメーション表現

周囲が懸念を示すなか製作を決めたものの、ウォルト自身も『白雪姫』によって追い込まれていくことに。というのも、映像にカートゥーン以上の真実味を求め、アニメーション表現に対する並々ならぬこだわりがあったからだ。

まず本作には、モデルとなる生身の人間の動きをカメラで撮影し、それをトレースしてアニメーションにする“ロトスコープ”という手法が使われている。そのため、白雪姫や女王、王子らの動きは実写のように滑らかだ。しかし流麗な動きを作り上げるには恐ろしいほどの労力を要する。上映時間はわずか83分だが、作成されたセル画の枚数はなんと25万枚。例えば、宮崎駿監督が手掛けた作品のなかで最も多くのセル画を要したといわれる『崖の上のポニョ』(08)でも17万枚であり、いかにケタ違いの規模だったかがわかるだろう。

さらに、マルチプレーン・カメラという新システムも使用。これは異なる距離で配置された複数枚のセル画をカメラで撮影する手法で、本来は2次元である画をまるで3次元のような奥行きある映像として仕上げることができた。

制作を進めながらアニメーターの育成にも尽力

ミッキーの短編などは、10名ほどのスタッフで制作できていたのだが、『白雪姫』のような長編となるとそうもいかない。結局は、おおよそ300人もの人間が雇われることとなる。さらにすごいのは、この『白雪姫』の製作当時は大恐慌中。そんななかでの制作は、仕事にあぶれていたアニメーターたちを救うことにもなった。しかもリアルな動きを学ばせるため、作業しながらアニメーターたちの訓練も同時に行っていたという。かくして腕を磨き上げたアニメーターたちを大量に育成したことで、のちのディズニー作品のクオリティをアップさせることにもつながっていった。300人で4年半もの歳月をかけながら、『白雪姫』はクリエイトされたのだ。

歴史に名を刻む名作となった『白雪姫』

当然のことながら予算はとっくにオーバーし、ウォルトは映画業界から「道楽」などと揶揄されながら、銀行からも金を借り、自宅までも担保にして制作に没頭。当時のお金で170万ドル(いまの価値で換算すると約85億円ほど)の製作費を最終的に費やしてしまう。文字通り、ウォルトは『白雪姫』が成功するか否かにより、スタジオの倒産どころか人生が破滅するかもしれない状況に身を置くこととなっていた。

しかし結果は、最終的に6100万ドルの興収(約3000億円)を上げ、世界的大ヒットを記録。借金をすべて返し、本社をバーバンクに引っ越しさせ、『ピノキオ』(40)や『ファンタジア』(40)などの名作を次々と世に放っていく。さらに『白雪姫』は世界中にアニメーションの素晴らしさを伝え、手塚治虫は50回以上も鑑賞したという。多くの人々にアニメーション作りの道へ進むキッカケを促すことになり、まさにアニメーションの歴史に名を刻む、草分け的存在になったのだ。

「白雪姫」誕生秘話。ディズニーを救った世界初の長編カラーアニメーション

約100年の年月をかけてもなおたくさんの人々に愛され続けるディズニーの作品。

そんなウォルトディズニーの本社をご存知でしょうか?

映画「白雪姫」に登場する7人の小人たちが、本社の屋根を支えているのです。

今でこそ2時間程度のアニメ映画は主流ですが、世界初の長編アニメーションが「白雪姫」ということは有名なお話ですよね。

「白雪姫」の大成功は映画業界に革命をもたらし、現代アニメーションの基盤となります。

しかし、その裏側にはウォルトと制作者たちの壮絶な物語がありました。

ディズニーアニメーションの礎(いしずえ)となる世界初の長編カラーアニメーション「白雪姫」の誕生秘話をご紹介します。

前代未聞の挑戦

当時アニメーションはコメディ要素が強い6〜7分ほどの短編作品が主流で、感情描写の長編アニメーション制作など考えに浮かばない時代です。

加えてカラーアニメーションは目に良くないとされていたため、映画界は「白雪姫」の製作は失敗確定で、考案者のウォルトは無謀で愚かだと報道していました。

しかしウォルトはそんな世間の意見を完全無視。

作品の制作に力を費やしていきます。

従来のコメディ要素は忘れず、今までに類をみないアニメーションでのリアルな人間描写と感情表現を目指しました。

厳しい資金問題

当時からディズニー作品は人気でしたが、ウォルトの作品の質へのこだわりが強すぎて資金問題が絶えなかったそうです。

当初、「白雪姫」の予算は25万ドルでしたがすぐに40万ドルまで膨れ上がり、ついにディズニーの資金は尽きました。

そこで、作品への融資をお願いするため、銀行の重役を招き未完成の「白雪姫」を見せたのです。

一部スケッチ段階のままで音声や曲もない状態での上映。

ウォルト自身が物語を細かく説明し、シーンに合わせて歌やセリフを行いました。

そしてその熱意と作品の未来性が認められ、銀行から資金を調達することに成功します。

ディズニースタジオの大きな飛躍

大人気みんなのリーダー、ミッキーマウスが誕生した【蒸気船ウィリー】の制作時、ディズニーのスタッフはたった10人でした。

しかし、「白雪姫」の制作にはプラス300人が必要となり、大規模なアニメーターの募集が始まりました。

当時、世界恐慌真っ只中。

大不況の中で娯楽の需要はさらに無く、アニメーターを募集していたのはディズニーだけだったそうです。

しかしそれが好転し、働き口のなかった優秀なアニメーターたちがディズニーに集まったのです。

音楽に対する常識の変化

「白雪姫」は作品で使われる楽曲の常識も変えました。

当時から映画やミュージカルで音楽の使用は主流でしたが、楽曲の位置付けはあくまでも作品を盛り上げる脇役。

聞き馴染みのある曲に合わせて登場人物が踊ったりするなど、音楽自体に意味があるものではありませんでした。

しかし、ウォルトは音楽であらゆる感情が表現できると信じ、アニメーションの心の描写に使用したのです。

歌詞で心の内を表現し意味を持たせることで「白雪姫」で使われた楽曲は、もともと人気だった音楽と相まって絶大な人気を集めました。

映画界の歴史を変えた1937年12月21日

そんなこんなで「白雪姫」が完成したのは上映会の2週間半前でした。

宣伝の時間が確保できず広告費もなかったため、たった100㎡の看板を作成しそれを町中に貼り付けたのです。

総額170万ドルという多額の資金と4年半という長い歳月を費やしてやっと完成した超大型作品「白雪姫」。

当然上映会の失敗はスタジオの終わりを意味します。

チケットは完売していましたが上映会当日、制作者たちの体調は悪く、上映後の記憶しかないほど緊張していたそうです。

しかし、作品の終盤には観客たちの涙が見え、エンドロールで観客は総立ち。

幼稚とされていたアニメーションで観客の感動をさそった「白雪姫」は歴史的快挙の大成功を収めたのです。

史上最高のサクセスストーリー

失敗確定とされた作品を見事に作り上げ、大成功を収めたウォルトは史上最高の成功者です。

「白雪姫」の成功なくして、今のウォルトディズニーは存在しません。

「夢見ることができれば、それは実現できる」

これはウォルトの有名な名言ですが、彼の夢から始まった「白雪姫」の実現はまさにその代名詞です。

世界初の長編アニメーション「白雪姫」は、夢の実現のために行動し続けたウォルトと、彼を信じ力の限りベストを尽くした制作者たちの決死の努力のすえに勝ち取った素晴らしい栄光なのです。

When we go into that new project, we believe in it all the way. We have confidence in our ability to do it right. And we work hard to do the best possible job.

- Walt Disney(ウォルト・ディズニー) -

新しいプロジェクトをひとたびやると決めたら、とことん信じ込むんだ。うまくやる能力があると信じるんだ。そして、これ以上はできないという最高の仕事をするんだ。

癒しツアー 英語の名言・格言【ウォルト・ディズニー】https://iyashitour.com/archives/21441

アニメ版『白雪姫』ネタバレの詳しいあらすじ

監督:デイヴィッド・ハンド 1937年

主な登場人物(声優)役柄

白雪姫(アドリアナ・カセロッティ)とある国の王女で、可憐な容姿と優しい心を持った美少女。

王子(ハリー・ストックウェル)王子。女王の城で歌っていた彼女を見て一目惚れをする。

女王/魔女(ルシル・ラ・ヴァーン)白雪姫の継母。魔女。

先生(ロイ・アトウェル)温和な性格で物知り。眼鏡をかけている。小人たちのリーダー的存在。

おこりんぼ(ピント・コルヴィッグ)良識はあるが、いつも不機嫌。神経質な皮肉屋で現実的な性格。

ねぼすけ(ピント・コルヴィッグ)いつも寝たそうな顔をしている。のんびりした性格。

くしゃみ(ビリー・ギルバート)周囲の物が吹き飛ぶほどのくしゃみを連発する。

てれすけ(スコッティ・マットロー)照れ屋で、誰を見てもすぐに真っ赤になる。

ごきげん(オーティス・ハーラン)いつも笑顔で元気いっぱいのムードメーカー。

おとぼけ(エディ・コリンズ)小人の中では唯一髭が無く、子供のような性格。一言も喋らない。

魔法の鏡(モローニ・オルセン)物知りの鏡。問いかけに対しては常に実直に答える。

狩人(スチュアート・ブキャナン)女王の手下。女王の命令に従い白雪姫を殺害しようとする

(タイトル『Snow White and the Seven Dwarfs』。オープニングクレジット)

本が開かれる。本の文字「昔々、白雪姫というかわいいお姫様がいました。しかし意地悪な継母の女王は、白雪姫が自分より美しくなるのを恐れて、白雪姫にボロを着せてこき使っていました。女王は毎日、魔法の鏡にたずねます。「この世で一番美しい女性は誰か」と。「それはあなたです」と鏡が答えると、女王はすっかり満足し、白雪姫はいじめられずに済みました」

お城で女王が魔法の鏡に「この世で一番美しい女性は誰か」と尋ねると、鏡は「確かに女王様はお美しい。しかし、若い娘が見えます。ボロを着ても輝くばかりの美しさだ。その美貌は女王様をしのぎます」と答える。女王が「その者の名前は?」と尋ねると、鏡は「バラのように赤い唇。つややかな黒髪。その肌は雪のような白さです。白雪姫」と答える。

白雪姫は城の庭の掃除をしていた。井戸で水を汲みながら、白雪姫は鳩たちに「大事な秘密を知りたい?これは望みの叶う井戸。井戸に向かって願い事をすると、こだまが返り、たちまち夢がかなう。お願い、素敵な人が現れますように。今日、愛の言葉を私に囁いて」と『私の願い(I’m Wishing)』を歌う。

すると、城の近くを白馬に乗って通りかかった王子が歌声に魅かれて、城の塀を越えて白雪姫に会う。白雪姫は城の中に逃げ、王子は「どうか僕の想いを聞いて。真心を告げるこの歌を、あなたに捧げよう。羽ばたく僕の心。変わらぬ愛をあなたに誓おう。愛する人はただ一人だけ。運命の恋に胸が震える。この歌を永遠に口ずさもう。僕の真実の愛。あなただけの物」と『ワン・ソング(One Song)』を歌う。白雪姫は隠れて聞き、王子に魅かれる。その様子を女王が窓から見ていた。

女王は狩人に「あの娘を連れて行き、人里離れた森の奥で花を摘ませろ。あの娘を殺せ」と命じる。狩人は「失敗すれば、お前もタダで済まさない」と脅され、渋々従う。女王は「殺した証拠に、あの娘の心臓をこの箱に入れておいで」と箱を渡す。

白雪姫は花畑で「どうか聞いて。私の願いを」と歌いながら花を摘む。迷子の小鳥を見つけ、優しく声を掛ける。狩人は短剣で白雪姫を殺そうとするが、できず、「姫を妬む女王が殺せと命じた。早く逃げて、森の奥に隠れるのです」と白雪姫を逃がす。

白雪姫は暗い森の中に逃げ、フクロウやコウモリに驚き、木の枝に掴まり、穴から池に落ち、木のワニに襲われ、岸に上がる。木や木の葉に驚き、動物の目に驚き、倒れて泣き出す。動物たちが出て来て、白雪姫の周りに集まる。白雪姫は小鳥たちと「元気で歌おう。毎日が陽気で楽しい。苦しみは消える。心は晴れやか」と『歌とほほえみと(With a Smile and a Song) 』を歌う。

白雪姫は「どこか、寝る所はない?」と動物たちに尋ねる。動物たちは白雪姫を連れて案内し、森の中を進む。すると森の奥に小さな家があった。

白雪姫が勝手に家に入ると留守で、小さな椅子が7個あったので、子供が7人いると思う。また、部屋が汚いので、母親がいないのだと思う。白雪姫は、綺麗にすれば泊めてくれるかもしれないと考え、動物たちに手伝ってもらい、『口笛ふいて働こう(Whistle While You Work)』を歌いながら、皿洗いや掃除、洗濯を始める。

その家の住人の7人の小人たちは、鉱山で『ブラドル・アドル・アム・ダム(Blludle-Uddle-Um-Dum)』を歌いながら、ダイヤやルビーを採掘していた。5時になり、小人たちは『ハイ・ホー(Heigh-Ho)』を歌いながら家路につく。

白雪姫が2階に行くと、名前が書かれた小さなベッドを見つける。眠くなった白雪姫は、並んだ3個のベッドの上で寝ると、小鳥が毛布を掛ける。動物たちもベッドで眠る。

『ハイ・ホー(Heigh-Ho)』の歌が聞こえ、動物たちは家から出る。家の近くに来た小人たちは、明かりが点き、煙突から煙が出ているのに驚く。小人たちがそっと家に入ると、家じゅう綺麗に掃除されており、料理が作られ、テーブルには花が生けられているのに驚く。鼻の花粉でくしゃみがくしゃみをする。部屋の中に隠れていた小鳥が物音を立て、小人たちは怪物がいると怯える。おとぼけが2階の寝室に行くと、ベッドの上に誰かが寝ているのを見て、驚いて逃げる。小人たちが全員で2階に行き、毛布を取ると、可愛い白雪姫が寝ているのに驚く。

目覚めた白雪姫は小人たちの名前を、先生、てれすけ、ねぼすけ、くしゃみ、ごきげん、おとぼけ、おこりんぼ、だと当てる。おこりんぼは「追い出せ」と言うが、白雪姫は「継母の女王に殺されるので、追い出さないで欲しい」と小人たちに願う。おこりんぼは「女王に見つかったら、自分たちもひどい目に遭わされる」と言うが、白雪姫は「私を置いてくれたら、洗濯、掃除、料理でも何でもする」と頼む。先生は「アップルパイかグーズベリーパイを作って欲しい」と頼み、白雪姫は了解する。

白雪姫は、暖炉に架けた鍋で料理を作る。白雪姫は、小人たちに手を洗わせる。おこりんぼは反対するが、他の小人たちは外の洗い場で手と顔を洗う。他の小人たちはおこりんぼを捕まえ、洗い場で無理やり洗う。おとぼけは石鹸を取ろうとして飲み込む

城では、箱を手にした女王が魔法の鏡に「この世で一番美しいのは誰?」とたずねると、鏡は「7つの宝石の丘の彼方、7つの滝の向こうに住む、白雪姫がこの世で一番きれいです」と答える。女王は「森の中で死んだはず」と言って、証拠の箱の中の心臓を鏡に見せると、鏡は「それは豚の心臓だ」と教える。女王は怒る。

地下室に来た女王は「こうなったら自分で行こう。別人に化けて行けば誰も気付くまい」と考え、魔法の本を読んで魔法薬を作って飲み、醜い老婆に変身する。次に、魔法の本を見て、眠りながら死ぬ毒薬を作る。

小人たちが家の中で『小人達のヨーデル《へんな歌》(The Dwarfs’ Yodel Song《The Silly Song》)』を歌って踊り、白雪姫を喜ばす。白雪姫も一緒に踊る。小人たちにせがまれた白雪姫は、王子との恋の話をして、「もう一度めぐり逢いたい」と『いつか王子様が(Someday My Prince Will Come)』を歌いながら王子様への憧れを話す。

午後11時の寝る時間になる。小人たちは白雪姫に2階のベッドで寝るように勧め、小人たちは1階で寝る。

老婆に変身した女王は、毒薬をリンゴに付け、毒リンゴを作る。魔法の本を読み直すと「毒リンゴで眠りについた者は、恋人の初めてのキスで生き返る」と書いてあったが、誰も生きているとは思わず、そのまま埋めるに決まっていると考え、心配しない。老婆に変身した女王は、隠し水路を船で通り、城の外に出る。

朝、先生は白雪姫に「女王は魔法を使う。知らない人には用心を」と注意し、小人たちが『ハイ・ホー(Heigh-Ho)』を歌って仕事に出かける。白雪姫は小人たちのおでこにキスをして送り出す。おこりんぼも「家には誰も入れるな」と白雪姫を心配する。

白雪姫が『いつか王子様が(Someday My Prince Will Come)』を歌いながら、グーズベリーパイを作る。すると老婆が窓から顔を出し、白雪姫に「アップルパイの方が良い」と言って、リンゴを見せる。老婆は「食べればもっと美味しい。試しに一口食べてごらん」と勧める。それを見た小鳥たちが老婆を襲うが、白雪姫がやめさせる。老婆は「家の中で休ませてほしい」と言い、白雪姫は家に入れる。

それを見た動物たちは、小人たちに知らせに行く。小人たちは動物の様子で異変を感じ、鹿に乗って急いで家に戻る。

老婆は白雪姫に「これは魔法のリンゴで、一口食べれば、どんな望みも叶う」と教える。白雪姫は「王子様と一緒にお城に行って、幸せに暮らせますように」と願い、リンゴをかじる。すると白雪姫が倒れ、老婆の姿の女王は「これで私が一番美しい」と喜ぶ。

老婆の姿の女王が家の外に出ると、鹿に乗って帰って来た小人たちに見つかり、森の中に逃げる。女王は崖に登り、小人たちが追う。崖の上に追い詰められた女王は、巨岩を落として小人たちを殺そうとするが、雷が足元に落ちて崖が崩れ、女王が谷に落下する。

ベッドの上の死んだ白雪姫を小人たちが囲んで、悲しむ。

字幕「死んでもまだ美しく輝く白雪姫を、小人たちは埋める気になれませんでした。そこでガラスと黄金で作った棺におさめ、傍で見守ってお祈りしていました。白雪姫をずっと探していた王子様は、美しい乙女がガラスの棺の中で眠っていると言う噂を耳にしました」

ガラスの棺に眠る白雪姫の遺体に小人たちが花を供えていると、『ワン・ソング(One Song)』を歌いながら、白馬に乗って王子様がやって来る。王子が白雪姫の遺体にキスすると、白雪姫が眠りから覚める。王子様と小人たち、動物たちが大喜びする。王子様は白馬に白雪姫を乗せる。白雪姫は小人たちのおでこにキスして別れの言葉を言い、王子様と一緒に去る。

本の文字「そして二人はいつまでも幸せに暮らしました」。本が閉じられる。

(写真は「IMDb」「映画com」より)

【特別映像】ウォルトディズニー本人が語る『白雪姫』、貴重な制作秘話

世界初の長編アニメーション作品であり、ウォルト・ディズニー製作の記念すべき第1作目として時代や国を超えて愛されている『白雪姫』MovieNEXが発売中だ。このほど、ウォルト生誕115周年、没後50周年にあたる今年に完成した本作のMovieNEXに初めて収録されたボーナス映像の中から、ウォルト本人の肉声による製作の裏話を収めた貴重な映像の一部が到着した。

いま、動物たちの“楽園”を舞台にしたファンタジー・アドベンチャー『ズートピア』が大ヒット中だが、現在のディズニー・アニメーションにも脈々と受け継がれているのが、何よりウォルト・ディズニーの精神。クリエイターたちの知恵と努力により最高峰のストーリーと技術が投入され、“深い”テーマ性も相まって幅広い層の人たちに受け入れられた同作は、“ズートピア現象”を巻き起こしている。

今回届いた映像は、ウォルト自身が1956年に『白雪姫』の製作工程をふり返ったときの貴重な肉声を収めたもので、『白雪姫』が公開された1937年当時、現在のような最先端のテクノロジーは皆無で、ウォルトたちは手探りで長編アニメーションを作っていたことが明かされている。

まず技術不足のアニメーターたちを鍛え上げるところから始めたウォルトは、「何より大変だったのは、いかに静止画から脱し、動きをつけるかだった」と当時をふり返っている。さらに、1日の半分をアニメーターと“汗かき部屋”で過ごしたと明かしている。この“汗かき部屋”とは狭苦しい試写室のことで、作業中の絵と音を組み合わせて上映し、仕事の進行状況を細かく確認するのに効果的だった。エアコンもない蒸し暑い試写室に、製作の指揮を執るウォルトと同席していたアニメーターたちは、相当な汗をかいていたことだろう。

また、ウォルトはアニメーターを育てる一方で、長編アニメーションの製作過程で大きく2つの問題にぶつかっていた。1つ目はキャラクターの動きの問題だ。それまでのディズニー・アニメーションに出てくる、面白おかしく誇張された人物とは違い、白雪姫と王子を本物らしく見せるには、より写実的な画法が必要だった。「教えてくれる者はいない。独自に学ぶしかなかった」というウォルトは、実際にダンサーを雇い、その動きを撮影して画作りをしていった。『白雪姫』で初めてスクリーンに登場したリアルなアニメーションは、人間の動きを細かく分析した上での成果だったのだ。

2つ目は、平面的なアニメーションに奥行きを与えること。短編であれば、平面の背景に立体感のないキャラクターが動いていても問題はないが、長編となると、アニメーション技術そのものが必要とされた。その問題を解決したのがマルチプレーン・カメラで、小型のやぐらを組み立て、それぞれ違う高さに4~5枚の絵を重ねて、カメラで上から見下ろす仕掛けとなっている。上から撮影し、レンズの焦点をそれぞれの高さの絵に移動させることで、普通の映画を撮影したのと同じ効果が出る。遠近感を使って奥行きを作り出す画期的な技法で、これによりウォルトは、視覚的イメージの表現の重要性を立証した。

つまり、『白雪姫』は数多くのクリエイターたちが汗水を流し、手さぐりで作業を進めた、まさにアニメーション界のパイオニア的作品。ウォルトの夢の原点ともいえる本作は、時代を超えてもその輝きは色褪せることはない。

ディズニー長編アニメーションの記念すべき第1作目「白雪姫」

世界初の長編カラーアニメーション ~ディズニー・アニメーション伝説の始まり

今回は、1937年に公開された世界で初めての長編カラーアニメーション「白雪姫」をご紹介します。

「アニメといえば短編があたりまえ」と考えられていた時代。

ウォルト・ディズニーは、「長いことカラーの画面を見ていると目が悪くなる」などと言われていた時代に、長編アニメーションを制作するという前代未聞の世界に挑みました。

不況にもかかわらず、多くの優秀な人材を雇い入れ、製作費が150万ドルにもふくれあがってしまったことで、「ディズニーの道楽」と呼ばれて下馬評はさんざんでした。

しかし、ハリウッドの名士が集まったプレミアショーで観客は総立ちになり、拍手喝采!

「白雪姫」は空前の大ヒットとなり、ディズニー長編アニメの長い歴史の第一歩となったのです。

元祖ディズニーのお姫様と王子様の胸キュンな恋のストーリー

昔、ある国に白雪という名のお姫さまがいました。

くちびるは赤いバラ、髪は黒々と輝き、肌は雪の白さ、純真で愛らしい性格です。

その美しさを妬んだ王妃は、白雪姫にボロをまとわせ、さまざまな雑用をさせてきましたが、光り輝く美しさはボロでは隠せず、年とともに姫はますます美しくなります。

王妃は、家来に姫を殺して心臓を持ち帰るように命じますが、不憫に思った家来は、姫を森に逃がすのでした。

白雪姫は、森の奥深くにある「7人のこびと」の家に匿われることになりました。

家事も万能な姫は、毎日こびとたちの世話をし、質素ながらも楽しい日々を送ります。

一方、白雪姫が生きていることに気づいた王妃は、魔女の姿に変身し、恐ろしい毒入りリンゴを作り姫のもとへ。

そのリンゴをひと口かじった姫は、そのまま倒れて息絶えてしまいます。

悲しんだこびとたちは、姫の亡骸を棺におさめました。

そこへ、白雪姫に恋をした王子がやってきます・・・。

可憐で清楚なプリンセス ディズニートラディションの白雪姫

今回は白雪姫のお話しと、それにちなんだアート作品、フィギュアをご紹介します。

まずは、ディズニートラディションよりアーティスト「ジム・ショア」の作品をご紹介します。

主人公の白雪姫は雪のような白い肌、バラのように赤い唇をもつ純真なお姫様です。

こちらのフィギュアは、そんな白雪姫にぴったりな「ホワイトシリーズ」になります。普段から、落ち着いたお色使いが特徴のジム・ショア作品ですが、こちらは白を基調とした上品な仕上がりです。

冬はこちらのフィギュアがオススメ♪ディズニートラディションのクリスマス・プリンセスシリーズ

プレゼントを手にニッコリと微笑む白雪姫

手に持ったプレゼントの包装紙、ドーピーを連想させるカラーリングになっているような気がしませんか?

こういった遊び心のあるデザインもディズニートラディションならではの魅力のひとつですね。

「鏡よ鏡、世界で一番美しいのは誰?」ディズニートラディションのハローウィーンヴィランズ

王妃は毎日、魔法の鏡に問いかけています。

「鏡よ鏡、この世で一番美しいのは誰?」

もちろん、王妃も怖いくらい美しいのですが、心も美しい白雪姫にはかないません。

魔法の鏡は「白雪姫」と答えました。

こちらもジム・ショア作品になりますので、アンティーク調に仕上げられ、どんなお部屋にもマッチします。

何を隠そうヴィランズも大人気。

美しく迫力満点なエヴィル・クイーンをお部屋にいかがでしょうか?

小さな主人公たちもディズニーブリットの手にかかれば、7人の個性が際立ち、より魅力的に!

主人公の白雪姫より人気があるといっても過言ではないくらい、世界中で愛されている「7人のこびと」たち。

彼らのアート作品が入るとすぐに完売してしまうほどの人気ぶりです。

ウォルト・ディズニーは、こびと1人1人に性格や名前を付け、大変に力を入れていたキャラクターと言われています。

それだけに彼らは7人皆それぞれキュートで、魅力があります。

今回は、ポップアーティスト「ロメロ・ブリット」の作品をご紹介します。

「ハイホー!ハイホー!」という歌声が聞こえてきそうな、明るい作品です。カラフルな色使いと斬新なデザインは、まさにアートそのもの。

こびとたちそれぞれの動きや表情も特徴が出ており、素晴らしい作品です。

ディズニーブリッドらしいカラフルなドレスで変身!白雪姫の新たな一面を引き出したフィギュア

ドレスのデザインや色が変わると、ここまで印象が変わるのかとびっくりした方もいらっしゃるのではないでしょうか?

ディズニーブリットの真骨頂というようなドレスに身を包んだ白雪姫からは、見る人に元気や希望を与えてくれるような力強さが溢れています。

重厚感のあるマントを着こなし、モード感漂うディズニーショーケースの白雪姫

マットな質感とシャイニーな質感をドッキングしたドレスに、重厚感のあるマント

シックで大人っぽいコーディネートですが、ドレスのスカート部分にデザインされたリンゴが白雪姫の可愛らしさを演出しているようで素敵です。

世界初の長編アニメーション「白雪姫」の世界観が詰まったフィギュアたち、ご自宅にいかがですか?

アニメーション映画『白雪姫』の歌や曲について:代表曲一覧・作曲者情報なども

アニメーション映画『白雪姫』は1937年に公開されました。

『白雪姫(Snow White and the Seven Dwarfs)』は世界初の長編アニメーションといわれています。

ディズニー初の長編アニメーション作品でもあり、長編作品として場面に合わせたそれぞれ特徴ある音楽が映画のシーンをより印象深いものにしてくれました。

音楽を担当したのは、フランク・チャーチル(Frank Churchill)、リー・ハーライン(Leigh Harline)ポール・J・スミス(Paul J. Smith)の3人の作曲家でした。

音楽データ

主な音楽担当

- 作曲:フランク・チャーチル(Frank Churchill)

- 作曲:リー・ハーライン(Leigh Harline)

- 作曲:ポール・J・スミス(Paul J. Smith)

- 作詞:ラリー・モーリー(Larry Morey)

主題歌・挿入歌などの歌についてはすべてフランク・チャーチルが作曲し、歌詞はラリー・モーリーが担当しました。

代表曲

- 「口笛を吹いて働こう(Give a Little Whistle)」

- 「ハイ・ホー(Heigh-Ho)」

- 「いつか王子様が(Some Day My Prince Will Come)」

- 「私の願い(I’m Wishing)」

- 「ワン・ソング(One Song)」

- 「歌とほほえみと(With a Smile And a Song)」

- 「小人達のヨーデル(The Dwarfs Yodel Song)」

ディズニー初の長編作品で使われた楽曲は現在に至るまでも、パークやショー、パレードなどにおいてもかなり使用されています。

ほとんどの方が知っている曲ばかりであり、『白雪姫』の楽曲はディズニーを代表する楽曲ともいえるでしょう。

アニメーション映画『白雪姫』と音楽

ディズニー初の長編作品ともあって、ウォルト・ディズニーは楽曲の選定について非常に、厳しく取り組んだそうです。

ウォルト・ディズニーはこの作品において、新しい音楽の使い方を模索していました。

ディズニーの短編作品のコミカルに歌い出すような歌ではなく、物語に合った音楽を使用することを重視していました。そのため、音楽が良いものであろうと、物語に合わない音楽に関しては採用されませんでした。

歌のある楽曲は25曲作られたうち採用されたのは8曲だけだったそうです。

「私の願い」「ワン・ソング」

「願いの井戸」に向けて白雪姫が王子様と出会う日を夢見て歌う曲です。

東京ディズニーランドでもおなじみの「願いの井戸」の元となっているシーンですね。

東京ディズニーランドにある願いの井戸でも、映画で使われたが曲が使われており、実際に見てみるとロマンチックな雰囲気も味わえます。

「私の願い」と「ワン・ソング」はセットになっており、白雪姫が最初に歌う「私の願い」に対して王子様がそれに答えるように歌うのが「ワン・ソング」です。

森の中での動物たち〜小人たちの出会い

森の中で小鳥に出会った白雪姫が歌うのは「歌とほほえみを」です。歌を歌う白雪姫に次々と動物たちが集まり、動物と対話するようなシーンは当時からのディズニーらしさを感じます。

小人の部屋で掃除をしながら歌うのが「口笛を吹いて働こう」です。その後小人たちがやってきたときに歌われる曲が「ハイ・ホー」ですね。

「ハイ・ホー」は小人たちを象徴する楽曲でもあり、男声のコーラスで表現されていることもあり、7人それぞれの個性を持つ小人を音楽の中でも表現しているように感じます。

「小人達のヨーデル」

「ハイ・ホー」に続き使われた楽曲が「小人達のヨーデル」です。

東京ディズニーランド最初のプロジェクションマッピグの技術を用いたショー「ワンス・ア・ポン・ア・タイム」でも使用されていた楽曲ですね。

小人達が様々な楽器を使用したり、音のでる物を使用して音楽を奏でます。

それに合わせて白雪姫も踊りだし、明るく楽しい楽曲です。

アコーディンオンやフルート、サックス、ファゴット、バンジョー、コントラバス、ドラムセットなどポピュラー要素の強い音楽で表現されています。

他にもこの楽曲にで使用された“音”はスタジオのスタッフが瓶や壺、音が出る物を使って録音したものだったそうです。

「いつか王子様が」

「いつか王子様が」もディズニーを代表するロマンチックな楽曲として有名ですね。

小人たちにお話を聞かせる際に歌われる楽曲です。

この楽曲のシーンでは音楽がないセリフの後、オーケストラの伴奏がつきます。やがて歌の導入部からテーマへと自然に歌われます。

非常に美しく表現されたこの楽曲は、ジャズのスタンダードとしても有名です。

デイヴ・ブルーベックやマイルス・デイビスなどジャズの大物アーティストたちにも演奏され、多くのミュージシャンに愛されている楽曲です。

サウンドトラックにおける表現

この作品のサウンドトラックのスコアは挿入歌を担当したフランク・チャーチルに加え、リー・ハーライン、ポール・J・スミスが担当しています。

ディズニー初の長編作品の楽曲ですが、現在に至るまでのディズニー映画でも多く取り入れられた手法なども見られます。

挿入歌の一部をBGMに使用する手法は「白雪姫」でも既に使われていました。

例えば、白雪姫が女王のリンゴを食べてしまうときに「ワン・ソング」が使用されていたり、白雪姫を助けようと鹿に乗った小人たちが急いでいる場面でもテンポに合わせて「ハイ・ホー」が使用されいます。

以上の様な例は今後の作品でも使われていくような手法となっており、映画のキャラクターや印象を音楽で表現するうで重要な表現の一つとなっているように感じます。

白雪姫(オリジナル・サウンドトラック/デジタル・リマスター

アニメと実写、それぞれの表現が織りなす白雪姫の世界

アニメーションと実写、それぞれの表現方法が『白雪姫』という物語にどのような影響を与えるのかを深く考えてみましょう。

アニメーションは、無限の可能性を秘めた表現媒体です。そこでは、現実世界の物理法則に縛られることなく、想像力豊かな世界を自由に創造することができます。例えば、白雪姫が動物たちと歌い踊るシーンや、魔女の魔法が具現化する様子などは、アニメーションだからこそ表現できる幻想的な美しさがあります。キャラクターのデフォルメも、感情や個性をより強く表現する上で効果的です。視覚的な情報だけでなく、色彩や音響が一体となって、観客の感情に直接訴えかけることができるのです。

一方、実写は、観客が持つ現実世界での経験や感情と結びつきやすいという強みがあります。俳優の繊細な表情や動き、衣装やセットの質感など、五感に訴えかける情報が、物語に説得力と奥行きを与えます。実写版では、キャラクターの内面的な葛藤や人間関係がより複雑に描かれることで、観客は登場人物たちに深く共感し、感情移入することができます。また、現実的な視点から物語を再構築することで、現代社会におけるジェンダーや多様性といったテーマを織り交ぜることも可能になり、単なる「おとぎ話」としてではなく、より普遍的なメッセージを持つ作品として昇華させることができます。

アニメーションは「夢と魔法」を、実写は「現実と共感」をそれぞれ得意とする表現方法と言えるでしょう。どちらが良い、悪いということではなく、それぞれの媒体が持つ特性を活かすことで、『白雪姫』という物語は、異なる角度から私たちに語りかけ、新たな感動を与えてくれるのです。

実写版『白雪姫』(2025年公開予定)

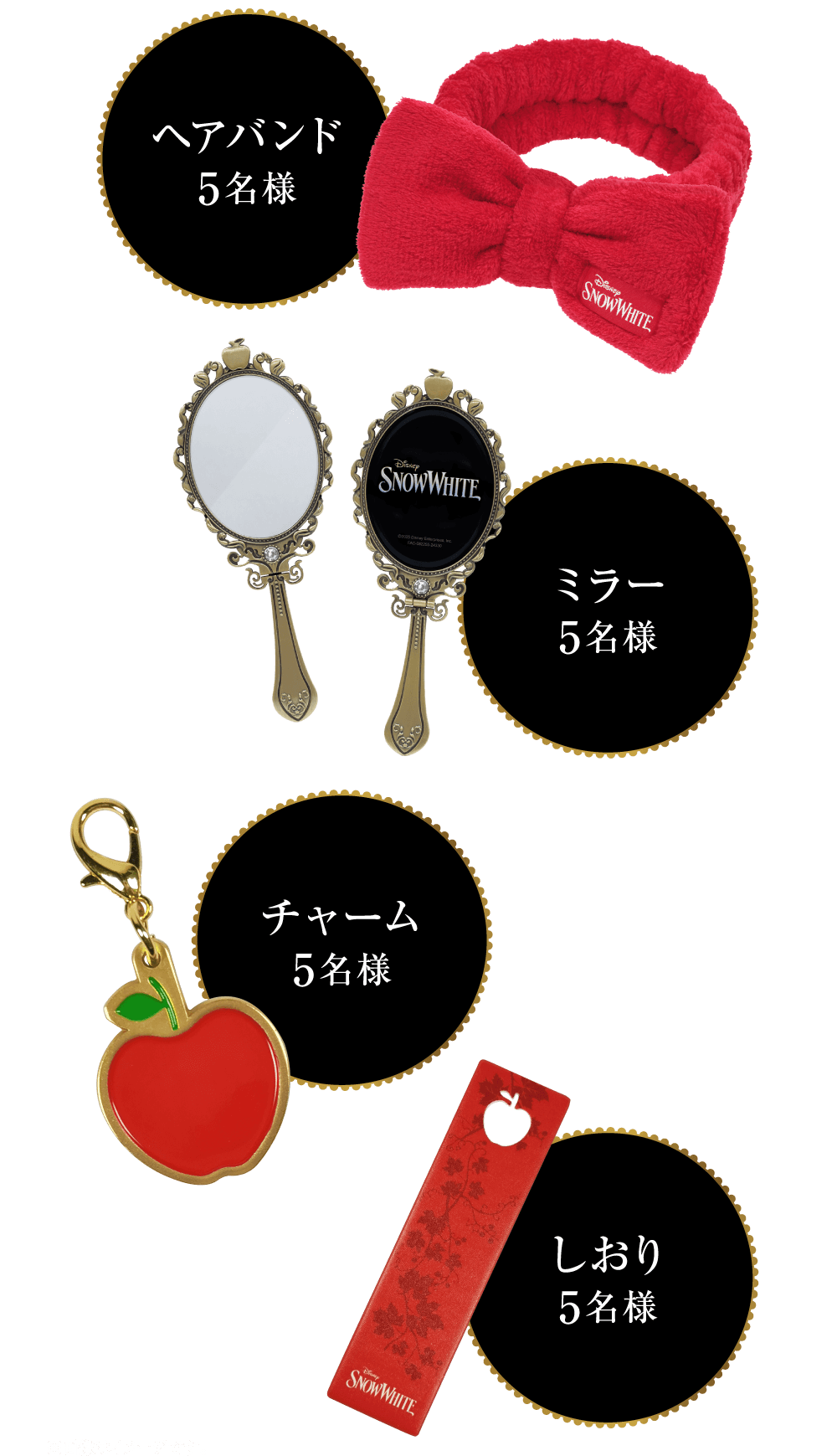

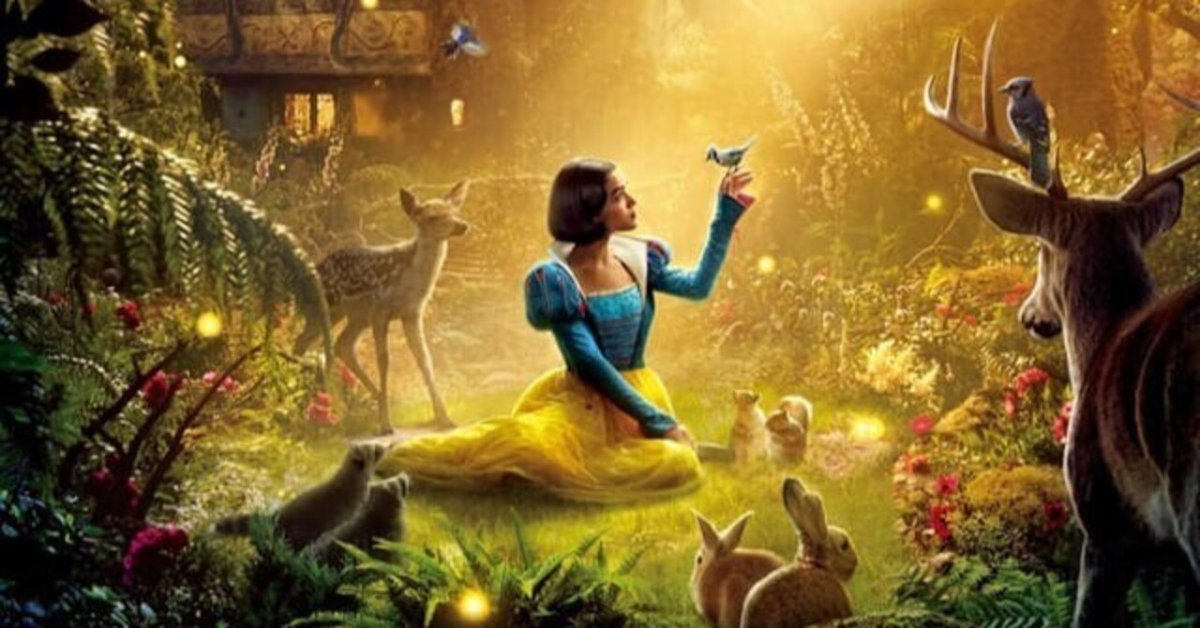

- 現代的な解釈とキャラクター像: アニメーション版とは異なり、実写版では白雪姫が「王子様を待つだけのお姫様」ではなく、自ら王国のために立ち上がる「ヒーロー」として描かれています。王子様にあたるキャラクターも、王族ではなく元役者の盗賊のリーダー「ジョナサン」として登場し、白雪姫と共に困難に立ち向かう姿が描かれます。

- 多様なキャスティング: 白雪姫役にはラテン系女優のレイチェル・ゼグラーが、女王役にはガル・ガドットが起用されています。また、7人のこびとたちも、性別や肌の色が多様な顔ぶれで演じられるなど、現代の価値観を反映したキャスティングが特徴です。

- 新たな視点と深掘り: 白雪姫の両親について触れられたり、国民が描かれることで、王国の設定がより分かりやすくなっています。また、アニメ版の名曲に加えて、新曲も物語を彩ります。

何がそんなにひどいのか?実写版『白雪姫』はディズニーらしくて楽しい映画でした!

悪評渦巻いていますが、自分の目で確かめなくてはわからないので字幕版を劇場鑑賞してきました。

Xでは『とにかく酷い』、『史上最低』、『観終わった後、悔しくて泣いた』など、酷評ばかりが目立ち、サムネを見る限りは映画系YouTuberからも酷評の嵐のようでした(内容は一切見ていません)。

なんせB級~Z級までをこよなく愛する性質ですので、多少のことでは動じない自信があります。半分は『どれだけ酷いのか』を楽しみにしている自分がいたことも告白しておきます。

怖いもの見たさで行くのも我ながらどうかと思いますが・・・。

えっ別に悪くなくない?!

率直に言わせてもらうと、私としては「あぁディズニー映画だなぁ」という感じで別に『ディズニー史上最悪の駄作』とは思えなかったし、何がそんなに酷いの?という感想でした。

冒頭から群衆が踊りながら『共産主義万歳!』みたいな説教臭い歌を歌っている辺りは如何にもディズニーな感じで(共産主義という思想は別として)、これがセルフオマージュなギャグ(皮肉?)なのか、真剣にやっているのかわからなくて笑ってしまいましたが、ディズニー映画を観ているぞ!という気分になったし、それこそテーマパークのパレードみたいで華やかな非日常感もあって良かった。

7人の小人たちはCGで描かれていて登場時は結構不気味に感じるけれど、見慣れてくると可愛らしくも見えてくる。特に『ハイホー』のトロッコの場面などは、それこそアトラクション的で楽しい。

しかし物語的な絡みは薄く、賑やかしでしかなかったのは残念だった。

悪役の邪悪な女王役のガル・ガドットもハマリ役でした。美という暴力は存在します。もっと憎たらしくて意地悪くても良いくらい。

白雪姫を演じたレイチェル・ゼグラーも私としては違和感なかったです。現代的な新しい白雪姫ではなく「こういう白雪姫がいたっていいじゃん」という感じです。オリジナル・アニメに思い入れがないからかもしれませんが。

ちょっと下品(良く言えば庶民的)でガハハと笑い、捻くれた顔をしながらも根は優しくみんなの幸せを願うお姫様。そんなに悪いですかね?

歌も上手いし、下町のお姫様って感じで親しみやすい感じが良かったですけどね。(物語的にもそこが活きているので)

ストーリーもオリジナル・アニメを踏襲し、かつアレンジもあり。特に王子様が登場しないという点については昨今のディズニーアニメでは定着したフォーマット。王子様(男性)に頼らず自ら闘うプリンセス像は確立しつつあるので、本作においても違和感はなかった。

圧倒的な権力や暴力ではなく人間力で統治していく姿は『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』でも描かれていたはずです。

これがディズニーの新しいスタンダードなのかもしれません。

酷評を見てみた

映画を見終わって、個人的には満足した状態で酷評動画やXのポストを見て見ました。

動画の方はほぼレイチェル・ゼグラーに対する批判的な意見ばかりで作品への批判はポリコレに対するものが多く、作品そのものへの評価とは感じない。ちょっと的外れというか炎上に便乗したものばかり。興行的失敗を笑ったり、お客さんが入っていないことをネタにしたり。これってただの意地悪じゃないですかね?

Xのポストも「家事を小人にやらせて自分は歌って踊って顎で使ってるだけ」とあったり。それこそ切り取りでしかない。

楽しくお掃除のレクチャーをしているんでしょ。城での虐げられた生活のシーンは見ていないのかな?などなど、粗探し視点が多かった。

確かに突っ込みどころはたくさんあって、意地悪目線で見たらいくらでも指摘できると思いますけど、批評の本質とは違うのでは・・・。特にオリジナル・アニメと違うからダメ!というのは、あまり意味がないかなぁ。アニメのトレースするだけなら実写化する意味なんてないでしょう。

言いたいことはわかるけど・・・

ポリコレに対して言いたいこともわかるし、オリジナル・アニメを批判したレイチェル・ゼグラーに対して「リスペクトがない!」と怒る気持ちもわかるけど、作品の本質がどこにあるかを間違わないようにするべきだと思います。

そもそもディズニーがポリコレ路線に走ったのも、ギャーギャーとうるさい人たちがいたからで、炎上対策で選択肢が狭まった結果です。そして今、炎上対策が炎上するという負のスパイラルが発生している段階です。

ディズニーはポリコレ路線を見直す方向性を表明しましたが、これもまた茨の道でしょう。

面白がって炎上させたり火に油を注ぐような行為がひとつの文化を潰してしまうこともあります。そしてその責任を取る人はいないのです。(過去作の問題になりそうなシーンをカットしたり、歴史改ざんが行われたり)

批評、批判はあってしかるべきですが、的外れなのもや便乗して面白おかしく叩くのは後々自分に返ってくると思いますよ。

他人の意見に惑わされず、自分の目で確かめる大事さを忘れないようにしようと思います。

実写版『白雪姫』はなぜ批判を受けたのか?レイチェル・ゼグラーの発言を巡る議論を解説

ひょっとしたら実写リメイク版『白雪姫』ほど、公開される前から、そして公開された後からも、酷評の嵐に晒され続けた作品はないかもしれない。 【写真】実写版『白雪姫』メインビジュアル かつての名作をリメイクすることは……しかも今から88年前に作られた、1937年制作の偉大なアニメーション映画を実写化することは……非常にチャレンジングであり、同時にリスクの高い仕事といえる。世界中にいる古参ファンの期待を損なうことなく、初めて『白雪姫』を鑑賞する新規層にも、感動を与えなければならないのだから。 白雪姫役にレイチェル・ゼグラーが抜擢されたときから、「雪のように白い肌を持つ白雪姫のイメージとはそぐわない」と、保守的なファンからは戸惑いの声が上がった。スティーヴン・スピルバーグ監督の『ウエスト・サイド・ストーリー』で銀幕デビューを飾った彼女は、南米コロンビアの血をひくラテン系。アフリカ系のハリー・ベイリーがアリエルを演じた『リトル・マーメイド』のときと、同様の議論が巻き起こったのである。 オリジナル版を否定するようなレイチェル・ゼグラーの発言にも批判が集まった。 「私が言いたいのは、今はもう1937年ではないということです。私たちは間違いなく、王子に救われることも、真実の愛を夢見ることもない『白雪姫』を描きました。彼女は、自分がなれると知っているリーダーになることを夢見ています」(※1) 「オリジナルのアニメは1937年に公開されましたが、彼女のラブストーリーに大きな焦点が当てられています。文字通り、彼女をストーカーする男とのラブストーリーです。奇妙ですよね」(※2) 『眠れぬ森の美女』のオーロラ、『美女と野獣』のベル、『アラジン』のジャスミンなど、ディズニー映画には“ディズニープリンセス”と呼ばれる系譜がある。その時代の女性像が投影され、時代の変遷と共に性格・行動・価値観も更新されてきた。初代プリンセスの白雪姫は、「いつか王子様が」(Someday My Prince Will Come)を歌い、白馬の王子様を待ち続ける古典的お姫様像。おそらくレイチェル・ゼグラーは、時代の変化に対応した白雪姫にするべきだと訴えたかったのだろうが、オリジナル映画批判として受け止められ、集中砲火を浴びてしまったのである。 政治的な発言も槍玉に上がった。レイチェル・ゼグラーは、かねてよりパレスチナ支持を表明。『白雪姫』の予告編が公開されたタイミングでは、X(旧Twitter)で感謝を伝えると共に、「パレスチナを解放することを忘れずに」というメッセージを投稿した。過度に政治性を帯びてしまうことをディズニー側は懸念し、プロデューサーを通じて削除を要請したが、ゼグラーはこれを拒否。親イスラエル派を中心にバッシングが広がってしまう。邪悪な女王を演じたガル・ガドットがイスラエル出身であることから、主演俳優2人の政治的対立を書き立てる記事もあった。 騒動はこれだけに収まらない。『ゲーム・オブ・スローンズ』のティリオン役などで知られるピーター・ディンクレイジは、別の角度から『白雪姫』を批判した。 「ディズニーがラテン系の女優を白雪姫役に起用したことに誇りを感じていたのに、『白雪姫』のストーリーをそのまま伝えていることに、少し驚いた。一歩引いて、そこで何をしているのか見てほしい。私には意味がわからない。ある意味では進歩的なのに、7人のこびとたちが洞窟で一緒に暮らすという、あの時代遅れなストーリーをまだ作っているのか」(※3) 今回7人のこびとたちはCGで作られているが、それは低身長症の俳優たちが活躍する場を奪うものだという批判も起きている。『白雪姫』はあまりにも多くの批判に晒されながら、公開日を迎えたのだ。

『白雪姫』の監督にマーク・ウェブを抜擢した意味はあったのか?

映画の外側ではなく、中身にも目を向けてみよう。完成した実写版『白雪姫』は、どのような評価を受けているのだろうか。アメリカの批評サイト「Rotten Tomatoes」によると、批評家によるスコア「Tomatometer」は42%、オーディエンスによるスコア「Popcornmeter」は74%(2025年3月26日現在)。一般客からは一定の評価を得ているものの、批評家筋からは受けが悪い。レビューも辛辣な言葉が並んでいる。 「目には漫画のドルマーク、魂には芸術のかけらもない人たちによって作られた映画だ」(Gurdian/※4) 「ストーリーは乱雑で、トーンは混濁し、テンポは悪い」(BBC/※5) 「アニメの原石を実写化した作品としては最悪ではないかもしれないが、最も味気ない作品の有力な候補ではある。というのも、この映画は間違いなくあなたを眠らせるからだ」(Rolling Stone/※6) 「何もかもが、ディズニーパークの過剰な演出のショーで見るような、仕掛けのある舞台のように見える」(HuffPost/※7) 筆者自身の感想を述べるならば、「正直そこまで悪い映画には思えなかったし、それなりに楽しんだ」というのが本音だ。7人のこびとたちが「ハイ・ホー」を歌いながら宝石を発掘するシーンは、オリジナルよりも楽しさに溢れていたとすら思っている。とはいえ、「ガル・ガドット姐さんの歌と踊りは正直XXXだったな」とか、「白雪姫が山賊たちを率いて女王と対決する展開が、ちょっと性急すぎるな」とか、いろいろ引っかかるところはある。一番の残念ポイントは、「監督にマーク・ウェブを抜擢した意味は本当にあったのか?」ということだ。 マーク・ウェブという映画作家は、これまでずっと“喪失”というテーマを描いてきた。『500日のサマー』でも、『アメイジング・スパイダーマン2』でも、『gifted/ギフテッド』でも、そして『さよなら、僕のマンハッタン』でも、「愛する人がいつかいなくなる」という物語が繰り返し変奏され続けてきた。 そういう視点で『白雪姫』を観てみると、白雪姫が毒リンゴを食べて死んでしまい、7人のこびとたちが“喪失”を感じる場面こそが、最もマーク・ウェブ的主題が高揚する瞬間といえる。むしろ、このシーンのためにマーク・ウェブが起用されたのではないか、と思うほどに。だが、ここには大きな構造的問題がある。オリジナルほど白雪姫とこびとたちの交流が描かれていないため、彼らの“喪失”が非常に薄いものに見えてしまうのだ。 1937年のオリジナル版の原題は『Snow White and the Seven Dwarfs』。文字通り白雪姫と7人のこびととのやりとりが、ストーリーの根幹を成していた。そして今回のリメイク版の原題は『Snow White』のみ。「Seven Dwarfs」の文字が消えている。こびとたちが映画で占める割合は激減し、その代わりにジョナサンをリーダーとする山賊たちが登場。7人のこびとたちは脇役に追いやられてしまい、同時にマーク・ウェブ的主題が高揚する瞬間も消え去ってしまった。 おそらくディズニー映画のリメイクを作ることは、最も困難な冒険のひとつだろう。古参ファンと新規ファンを納得させ、保守と革新を併せ持ち、細心の注意を払ってバランスを調整しなければならない。様々な制約、手枷足枷のなかでの映画制作は、想像を絶するプレッシャーに違いない。しかも、どんな映画を作ったとしても絶対に文句を言われるに決まっている(筆者含む)。 これからもディズニー・スタジオは、偉大なクラシック・アニメーションを現代に蘇らせる試みを続けていくことだろう。そして、批判を浴び続けることだろう。それは決して避けることができない。ディズニー映画は、時代の合わせ鏡のような存在なのだから。

世界初の長編アニメーション『白雪姫』これがなければ今の日本アニメが生まれなかったかも!?実写映画版は3月20日より公開

ディズニー初の長編映画であり、世界初のカラー長編アニメーションでもある『白雪姫』。同作が新たなミュージカル版として実写映画化が決定し、3月20日(木・祝)より全国劇場にて公開となります。

この『白雪姫』は、アニメーション映画の歴史を語る上で欠かせない存在。この作品がなかったら、日本のアニメの存在にも大きな影響があったのでは……?

あの日本アニメが生まれなかったかも!?時代を超えても色褪せない、世界初の長編アニメーション『白雪姫』とは

近年、日本アニメに世界中から熱烈な視線が注がれています。その代表的な作品が、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』。

2020年に日本公開を迎えた同作は、老若男女問わず幅広い世代に支持され、国内で一大ムーブメントとなりました。そしてその人気は海外にもおよび、全世界興行収入517億円を突破する爆発的ヒットとなっています。

他にも、全世界興行収入390億円を突破した『THE FIRST SLAM DUNK』(2022年日本公開)、319億円超えとなった『ONE PIECE FILM RED』、280億円超えの『すずめの戸締まり』(2022年日本公開)、216億円超えの『劇場版 呪術廻戦 0』(2022年日本公開)等と、日本が世界に誇るアニメ作品は多数存在します。

日本が“コンテンツ大国”として世界で圧倒的な存在感を放っているのは、魅力溢れる日本アニメがあってこそ。

そんな日本で生まれた人気アニメたちの“原点”ともいえそうなのが、ディズニー・アニメーションの『白雪姫』です。

先にあげた日本アニメたちとは、“カラー長編アニメーション”という共通しています。

1937年に誕生した『白雪姫』は、ディズニー初の長編映画にして、世界初の“カラー長編アニメーション”。この『白雪姫』の大ヒットを皮切りに、ディズニーは、『シンデレラ』『リトル・マーメイド』『美女と野獣』『アラジン』『ライオン・キング』『塔の上のラプンツェル』『アナと雪の女王』『ズートピア』『モアナと伝説の海』…と魅力溢れるタイトルを次々と贈り出し、アニメーション映画の歴史に大きな功績を遺しました。

そしてそれらの作品は公開から時を経ても色褪せず、世界中の多くの人々を今なお魅了し続けています。

『白雪姫』から始まったディズニー・アニメーションの大成がなければ、今あなたが当たり前に観ているアニメたちも存在してなかったかも……?

『白雪姫』がミュージカル版として実写映画化!

アニメーション映画の歴史を語る上で欠かせない存在の『白雪姫』が、この度、ついにミュージカル版として実写映画化! 豪華スタッフ&キャストで贈る最高のファンタジー・ミュージカル『白雪姫』が、いよいよ今月20日(木・祝)に全国劇場公開となります。

物語の舞台は、かつて優しさと光であふれていたとある王国。しかしその王国は、白雪姫の父が治めていた頃からすっかり変わり果て、邪悪な女王によって、闇に支配されてしまっていた……。

雪のように純粋な心を持つ主人公・白雪姫は、そんな王国を憂い、かつてのような人々が幸せに暮らす希望に満ちた王国を取り戻したいと願います。

女王から逃れようと迷い込んだ先にあったのは、動物たちや7人のこびとたちが暮らす不思議な森――。誰もが希望を失いかけた時、外の世界へいざなってくれた運命の人ジョナサンや、個性豊かな仲間たちと力を合わせ、白雪姫が起こした素晴らしい奇跡とは……?

本作の監督を務めるのは、『アメイジング・スパイダーマン』『(500)日のサマー』のマーク・ウェブ氏。音楽を、『ラ・ラ・ランド』『グレイテスト・ショーマン』の作曲を手がけたパセク&ポールが担当します。

主人公・白雪姫には、『ウエスト・サイド・ストーリー』でゴールデングローブ賞主演女優賞に輝き、抜群の歌唱力を誇るレイチェル・ゼグラーさん。

ディズニー・ヴィランズの中でも人気を誇る女王役を、『ワイルド・スピード』シリーズや『ワンダーウーマン』シリーズのガル・ガドットさん。

そのプレミアム吹替版(※)では、ミュージカル「ピーター・パン」の10代目ピーター・パン役で女優デビューし、以降多方面で才能を発揮してきた吉柳咲良さんが白雪姫を担当。

人気男性グループJO1の河野純喜さんが、白雪姫を城の外へと誘う運命の人ジョナサンを、宝塚歌劇団を退団したばかりの月城かなとさんが女王を“声”で演じることに―。

名作アニメーションをミュージカル版で描くにふさわしい豪華スタッフ&実力派キャストが集う一作となっています。

世界初の“カラー長編アニメーション”として映画史に刻まれている名作『白雪姫』から生まれた、最高のファンタジー・ミュージカル『白雪姫』は、3月20日(木・祝)、ついに幕を開けます!

※プレミアム吹替版

一流の演技力と歌唱力を兼ね備えた豪華キャストが集結した“日本語吹替版作品”のこと。

いろいろ波紋が広がっての『白雪姫』公開。その仕上がりは?結局どのように評価されるべきか

ディズニーが誇るクラシックの名作の数々が実写化される。この流れは近年、何かと物議を醸すことが多くなった。時代を経て、テーマや表現の仕方がアップデートされる必要はある。一方で長年、愛された作品をできる限りそのままのイメージで復活させてほしいという思いもある。

その両面から、近年のディズニーアニメ実写化は、いろいろと論議の的になりやすい。『美女と野獣』『シンデレラ』『アラジン』など実写化が好意的に受け入れられ、大ヒットしたパターンも多いが、『ダンボ』や『ピノキオ』は評価が低かった。『ライオン・キング』は、その中間あたりか。そもそもアニメ作品として“完成された”世界を、あえて実写で復活させることに、どこか商売っ気を感じてしまう人も一定数いる。

このパターンで近年、大きな論議となったのが『リトル・マーメイド』。主人公アリエル役を、アフリカ系の俳優ハリー・ベイリーに託したことは、多様性の流れとはいえ、オリジナルのイメージから離れることに違和感をおぼえた人たちが公開前からその思いを吐き出し、それがニュースにもなった。それでも公開されると、全体的には作品が正当に評価され、実写化が“受け入れられた”という印象があった。

その『リトル・マーメイド』以上に、完成前から意見が飛び交っていたのが『白雪姫』。この『白雪姫』は1937年、ディズニー初の長編アニメーションとして公開されたことで歴史的な一作と位置付けられる。後のディズニー・プリンセスたちの原点でもあることから、“不可侵”のポジションとも言える。それだけに実写化に注目が集まり、多くの論議が起こるのも必然だった。

まず論議の的になったのが…

)1 白雪姫役のキャスティング

レイチェル・ゼグラーは『ウエスト・サイド・ストーリー』のマリア役での歌唱力が買われての抜擢だったが、母がプエルトリコ系で父がポーランド系だったため、「なぜ雪のように白い肌の白雪姫にラテン系が?」という反発が起きた。

続いて「7人のこびと」について…

)2 森の奥でひっそり暮らす存在でいいのか?

「ゲーム・オブ・スローンズ」などで知られる、軟骨無形成症で身長132cmの俳優ピーター・ディンクレイジが「白雪姫役にラテン系という進歩的チョイスをしながら、こびと達が隠れて暮らす設定を維持していいのか」とコメント。その後、「7人のこびと」ではなく「魔法の生き物」に名称が変わるのでは……という説も浮上。

完成が近づくにつれ、白雪姫役の発言が…

)3 一部のディズニーファンにとって炎上の火種に

レイチェル・ゼグラーは、1937年のオリジナル『白雪姫』に対し、王子様のキスで願いが叶う設定を「時代遅れ」と発言。「今回の白雪姫は、真実の愛を夢見るのではなく、自分がなれるリーダーを目指す」などと新作をアピールしたことが、逆にオリジナルを愛する人から批判を浴びることに。

→公開を控え、ディズニーが『白雪姫』のプレミアイベントの縮小を決めたことに対し、ゼグラーがこれ以上の問題発言をしないように……などとも受け取られた。ゼグラーは来日キャンペーンも行ったが、そういえば日本でも『白雪姫』は、このレベルの作品のわりにプロモーションがおとなしめな印象も。いくつかの波紋、不安感も抱えてようやく公開を迎えた実写版『白雪姫』。実際に「気になるポイント」は、どのような仕上がりになっているのか。

“ラテン系”レイチェル・ゼグラーの白雪姫

グリム童話にある「雪のように白い子」という記述に従って、1937年のアニメ版も作られているが、設定としては「雪のように真っ白で美しい心を持った女性」。今回の実写版では、雪の日に生まれたプリンセスということで、白雪姫と呼ばれている。そしてレイチェル・ゼグラー=白雪姫に違和感を予想していた多くの人は、本編を観れば、その違和感はすぐに消えるのではないか。もちろん歌唱力は最強。別にディズニーに忖度しているわけではなく、このキャスティングは問題ないと断言できる。『リトル・マーメイド』のハリー・ベイリー=アリエルよりも、早い段階で親和性を感じ取れた。

7人のこびとの表現

ピーター・ディンクレイジと同じように軟骨無形成症の俳優で、「こびとの役があるなら、ぜひわれわれに仕事の機会を!」とアピールする人もいたが、結局はCGIキャラクターとして映像化された。ということで、アニメのイメージも引き継ぎつつ、リアル感も備えるビジュアルになっており、確かに最初に目にした瞬間は奇妙さが際立つものの、わちゃわちゃ動き回っている姿に慣れてしまうので、そこまで違和感はない。生身の俳優だったら……というのは想像の域を出ないので比較はできないが、作品的にこの判断は許容範囲か。ちなみに軟骨無形成症の俳優は、こびとではない別の役で起用され、重要な役割を果たしている。

ミュージカルとしての魅力

1937年の『白雪姫』も要所に歌のナンバーが盛り込まれていたが、今回は『ハイ・ホー』、『口笛ふいて働こう』という7人のこびと周りの2曲のみが受け継がれ、他は新曲。オープニングの「愛のある場所」から、王国の人々の群舞などで“ミュージカル映画”の側面を強調する。これら新曲を手がけたのが、『グレイテスト・ショーマン』『ラ・ラ・ランド』などを手がけたベンジ・パセク&ジャスティン・ポールのコンビということで、ミュージカル“らしい”聴き心地を重視。メインの「夢に見る ~Waiting On A Wish~」のサビが耳に残るのは、さすがのテクニックだ。監督のマーク・ウェブは、『(500)日のサマー』でディズニーの名作にオマージュを捧げるミュージカル風のシーンを演出しているし、振付が「glee/グリー」や『ラ・ラ・ランド』などのマンディ・ムーアなので、ミュージカル作品として全体にソツのないプロの仕事を納得させる。

映画が社会とシンクロしてしまう偶然

これはあくまでも副次的な産物だが、稀に映画が本来のテーマを離れ、その時々の社会情勢と重なってしまうことがある。本作の女王を演じたガル・ガドットはイスラエル国籍。そして白雪姫役のレイチェル・ゼグラーは、ハリウッドでは珍しくパレスチナ擁護の立場を毅然と表明する俳優。この構図を考える時、白雪姫が女王に苦しめられる関係性を、現在のガザ問題とシンクロさせてしまう人もいるだろう。ちょうど公開直前に、イスラエルのガザへの非道な再攻撃がニュースで流れたばかり。アカデミー賞授賞式では、ガドットとゼグラーが並んでプレゼンターとして登壇したが、2人の政治思想は大きく異なる。当初、『白雪姫』は2023年の公開予定だったが、それが延期されたことで、このシンクロは濃密な印象をもたらすことになった。偶然とはいえ、これも映画が起こす“魔法”なのか。

その他、白雪姫をキスで目覚めさせる王子様の役どころを、女王に反旗を翻す賊軍のリーダーにするなど現代に合わせた細かい改変はいくつもあるものの、全体としては「うまく落ち着かせた」という印象の、実写版『白雪姫』。振り切れた何かを期待した人には物足りないかもしれないが、安心して観ていられたのは確かだ。このオーソドックスさこそ、ディズニーの伝統の継承だろう。

今後も名作アニメの実写化プロジェクトはいくつも待機しているディズニーだが、『白雪姫』という“大物”を何とか乗り切ったわけで、今後はここまで論議に発展する作品はなさそう。一方で、名作の焼き直しではなく、新たな世界での特大人気作品も待ち望まれる。それこそが今回の『白雪姫』の率直な感想かもしれない。

ディズニー『白雪姫』実写版が大コケか ポリコレ配慮で古典を今の時代に合わせる無理筋

ディズニーの古典アニメーションをライブアクションでリメイクした『白雪姫』の北米初週末興収は、わずか4300万ドルと実に残念なスタートとなった。

比較のために挙げると、大成功した『美女と野獣』は1億7400万ドル、『アラジン』は9100万ドル。多様性を意識したキャスティングが論議を呼んだ『リトル・マーメイド』ですら9500万ドルだった。

さらに問題なのは、観客の満足度だ。シネマスコア社の調査によれば、『白雪姫』の評価はB+。ディズニーのアニメーション映画のライブアクション化作品は、失敗とされた『ダンボ』も含め、これまですべて「A-」より下だったことはない。

家族向け映画に政治を持ち込む

“雪のように白い”設定の主人公を演じる女優にコロンビアとポーランドの血を引くレイチェル・ゼグラーを抜擢した時から、世間では「woke」(日本人がいうところの「ポリコレ」だが、アメリカ、イギリスではこの言葉が使われる)と批判の声が上がった。ちなみに、このライブアクション版では、雪が降る日に生まれたからスノーホワイトと名付けられたということにされている。

ゼグラーが1937年のオリジナル版を「時代遅れ」とけなしたり、パレスチナ解放を訴えたり、トランプ支持者を非難したりしたことも、火に油を注いだ。家族向け大作映画に政治を持ち込むとは、ディズニーにとってまさに悪夢である。

一方で、軟骨無形成症で身長132センチの俳優、ピーター・ディンクレイジは、「主演女優のキャスティングをアップデートしたのに背の低い人たちをいまだにステレオタイプで描くとは」と、このプロジェクトに疑問の声を上げている。結果的に、この映画で7人のこびとはCGで描かれることに。それはそれで軟骨無形成症の俳優から役を奪ったと批判された。

そんなふうに、誰も見る前からネガティブなイメージがついてしまったのだが、実際に見てみると、実はそう悪くもなかった。とは言え、推定2億7000万ドル(およそ400億円)もの製作費をかけた作品が「そう悪くもない」レベルだというのは、すでに失敗だ。

そして、じゃあどこをどうすればよかったのかというと答えはないのである。これはこうする以外なかったのだろうとしか言えない。1937年にアニメーションで語られた話の基本を守りつつ、2025年に人間の役者で2025年の観客の価値観に合うように作ろうという、そもそも無理なことをやった結果が、これなのである。

美貌に王子様が惚れるはNG?

まず、今の時代、「王子様が現れて救ってくれる」、「持って生まれた美貌で王子様を惚れさせた」、「(お金のある)王子様と結ばれてめでたしめでたし」という話を少女たちに聞かせたなら、それこそ「woke」な人たちから猛烈に攻撃される。

(以下、ネタバレを含みます)

ルックスや、誰と結婚するかで幸せは約束されないのだと、今の女の子たちは知っていなければならない。だから、この映画のはじめで、白雪姫の父である王は、一国のリーダーはどうあるべきかを、幼い娘に教える。ここでもう観客には、「白雪姫が生き返って終わりではないのだろう」と読める。

「王子様」も、登場しない。オリジナル版の名曲「いつか王子様が」も出てこない。この映画で白雪姫が恋に落ちるジョナサンという男性は、泥棒だ。社会的階級でいうなら格下である。

ふたりはひとめぼれではなく、ある程度時間をかけてお互いを知っていく。彼のキスで息吹を取り戻すのは同じだが、目覚めた白雪姫は、自分から彼に熱烈なキスをする。性的行為に同意が必要な今の時代は、女性側もキスを求めていたことを示すのが大事なのである。

また、こびと(この言葉は一度も使われない)たちの家の掃除は、白雪姫がやってあげるのではなく、彼女も一緒になってこびとたちにさせる。「家事をやるのは女性」というのは、古いのだ。そうして、優しい心と勇気を持つ白雪姫は、みんなの支持を得ながら、国のトップとして成長していく。

無理やり今の時代に合わせた結果が…

この『白雪姫』はそんな白雪姫を描き、少女たちにポジティブなメッセージを送る。だが、人は『白雪姫』に、説教されることを求めているのだろうか。ゼグラーが言った通り、1937年のオリジナルの価値観は、時代遅れだ。しかし、だからこその純粋無垢な魅力もある。それを今の時代に合わせた映画を見たいと、誰が頼んだのか。

徹底的に違う視点からやるというのなら、話は別。事実、『白雪姫』は、別のスタジオやフィルムメーカーによって何度か映画化されている。原作のグリム童話は、もっとダークで残酷だ。

グレタ・ガーウィグ監督が、「典型的な美女」を逆手に取るという型にはまらないアプローチで『バービー』を大成功させたように、面白いものが生まれるかもしれない。

だが、ディズニーにとっては、あくまで自分たちの古典アニメーションをできるだけそのままライブアクションでリメイクするのが狙いなのであり、そんな自由はない。それでがんじがらめになっている。

たとえば、白雪姫のキャラクターはアップデートしても、「美貌に執着する継母が毒リンゴで殺す」という設定はそのままなので、お妃様のキャラクターはどうしても薄っぺらく、演じているガル・ガドットがちょっとかわいそうでもある。

無理のないオリジナルの実写化もある

2026年夏に公開予定のライブアクション版の『モアナと伝説の海』は、同じ問題に直面することはないだろう。オリジナルのアニメーション映画が公開されたのは、2016年。キャラクターには最初から多様性があり、ティーンの女の子が未知の世界を旅しながら成長していく物語で、今の価値観に合っており、無理がない。

さらに、オリジナルの映画は、劇場公開後、配信を通じてますますファン層を広げてきたという強みがある。昨年末に公開された続編『モアナと伝説の海2』も大ヒットしたし、ファンは楽しみに観にいくに違いない。

ライブアクション化の企画は発表されていないものの、2013年公開の『アナと雪の女王』も、男性ではなく姉妹愛のおかげで救われるという話で、すんなりといけるはずだ。それに、このシリーズもまた、現代の観客が子供の頃から見て育った、馴染みのあるものである。

逆に『白雪姫』の場合、劇場で観た思い出がある人は、もはやほとんどいない。ノスタルジアという意味でも、実はそう強くないのだ。『白雪姫』は、いじるべきではなかった。時には、放っておくべき作品もある。このライブアクション版が伝える本当のメッセージは、それではないだろうか。

白雪姫実写版サウンドトラック日本語版

1

2

3

4

5

6

7

8

まとめ

ウォルト・ディズニーが世に送り出したアニメーション映画『白雪姫と七人のこびと』は、その革新的な技術と心温まるストーリーで、映画史に輝かしい足跡を残しました。純粋な白雪姫と愛らしいこびとたち、そして恐ろしい魔女のコントラストは、世代を超えて多くの人々に夢と希望、そして教訓を与え続けています。アニメーションならではの幻想的な表現は、観客を物語の魔法の世界へと誘い、色褪せることのない感動を提供しています。

そして、現在進行形で制作が進められている実写版『白雪姫』は、現代の視点と技術によって、この不朽の名作に新たな息吹を吹き込もうとしています。実写ならではのリアリティは、登場人物たちの感情や背景をより深く掘り下げ、観客に新たな共感と解釈の機会を与えるでしょう。物語の普遍的なテーマはそのままに、現代的なメッセージや多様性が織り込まれることで、新たな世代の心にも深く響く作品となることが期待されます。

アニメーションと実写、それぞれが持つ表現の特性は異なりますが、どちらの「白雪姫」も、私たちに「真の美しさとは何か」「善が悪に打ち勝つ力」「希望を失わないことの大切さ」といった普遍的なメッセージを投げかけてくれます。これらの作品を通して、私たちは改めて自分自身や社会について考えるきっかけを得ることができます。

あなたは、アニメーションの魔法に魅了されますか?それとも、実写のリアリティに引き込まれますか?どちらの白雪姫も、きっとあなたの心に深く刻まれることでしょう。今後公開される実写版『白雪姫』が、アニメーション版と共に、この不朽の名作の歴史に新たな1ページを刻むことを楽しみに待ちましょう。