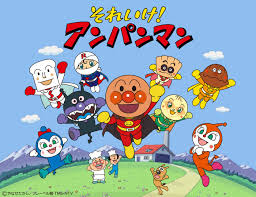

🍞 【画像で感動】アンパンマン誕生の秘密!作者やなせたかしが込めた「究極の正義」とは?

子どもたちに大人気の国民的ヒーロー、アンパンマン。

「なぜ、アンパンマンは自分の顔をちぎって、困っている人に食べさせるの?」

その一見不思議で、時に「残酷だ」と批判された設定の背景には、作者やなせたかし先生の心に深く刻まれた戦争体験と、彼が生涯かけて追い求めた「絶対的な正義」の思想がありました。

画像を交えて、アンパンマン誕生の秘密を紐解きます。

1. 誕生の原点:戦場で知った「飢え」という最大の苦痛

アンパンマンの物語の根底にあるのは、やなせたかし先生が第二次世界大戦で経験した**「飢餓」の記憶**です。

正義とは立場によって変わる

戦時中、プロパガンダ製作にも関わったやなせ先生は、戦争を通じて「正義」がいかに曖昧で、立場や時代によって簡単にひっくり返るものかを痛感しました。

しかし、その中で先生が発見した唯一変わらない絶対的な正義がありました。

「飢えている人に食べ物を差し出す行為は、立場が変わっても国が違っても『正しいこと』に変わりません。絶対的な正義なのです。」

戦場で食べるものに苦労した経験から、「人間が一番つらいのはお腹が減ること、飢えることだ」という結論に至り、この飢えを助けることこそが、彼にとってのヒーローの使命となりました。

2. 究極の自己犠牲:「顔をちぎる」ヒーローの誕生

この思想を具現化したのが、アンパンマンのアイデンティティである「自分の顔を食べさせる」という設定です。

武器を持たない、史上最弱のヒーロー

従来のヒーローが悪者を力で打ち負かし、武器を振り回すのに対し、アンパンマンは武器を持たず、常に丸腰です。

彼は、飢えた人のために顔を差し出すことで、一時的に力が弱くなったり、カビや水で顔が濡れると動けなくなったりする弱点を抱えています。

「本当の正義とは、必ず自分も傷つくもの。」

やなせ先生は、自らを犠牲にしてでも目の前の人を助けるという、この自己犠牲こそが「本当の正義」の象徴だと考えました。

なぜ「アンパン」なのか?

顔をパンにした理由にも、深い意味が込められています。

- 日持ちがする: 困っている人に届けるために、日持ちの良さが重要でした。

- 和と洋の融合: 外側はパン(西洋)で、内側はあんこ(純日本)。「見た目は西洋でも心は日本人」という、やなせ先生のアイデンティティが反映されています。

3. 遅咲きの成功!初期の姿とアニメ化への道

実は、アンパンマンは最初から子どもたちに愛される現在の姿ではありませんでした。

最初の姿は「メタボなオジサン」

やなせ先生が初期に大人向け雑誌に描いた「アンパンマン」は、現在の愛らしい三頭身ではなく、マントに焦げ跡があるちょっとメタボな人間のオジサンが、お腹からアンパンを取り出して配るという設定でした。

この最初の絵本は1973年に出版されましたが、当時は「残酷」「くだらない」と大人からは酷評されました。

69歳で迎えた大ブレイク

やなせ先生が50歳を過ぎてから生み出したアンパンマンでしたが、その真価が認められたのは、1988年、先生が69歳の時。テレビアニメの放送開始によって、一気に国民的キャラクターへと駆け上がりました。

力ではなく、優しさと自己犠牲の精神で弱者を助けるアンパンマンの姿は、時代を超えて全ての子どもたちの心を掴んだのです。

アンパンマンが戦い続けるのは、目の前の「飢え」や「困っている心」をなくすため。その顔には、やなせたかし先生の平和への痛切な願いが込められています