🐳 海の恵みを受け継ぐ味!奥深い「鯨料理」の世界へよう

近年、再び注目を集めている日本の伝統食、鯨肉。ただの食材としてではなく、日本の歴史と文化、そして海の恵みへの感謝が詰まった「海のジビエ」とも言えるその魅力は計り知れません。今回は、そんな奥深い鯨料理の世界を紐解き、食卓で楽しめる代表的な料理までご紹介します。(文字数:約1,500字)

🌊 縄文時代から続く、日本人の「鯨食文化」

日本人が鯨を食べてきた歴史は非常に古く、縄文時代の遺跡からも鯨の骨が出土しています。特に飛鳥時代に仏教伝来の影響で一般に肉食が禁止された際も、鯨は「魚」と同類と見なされ、貴重な動物性タンパク源として食されてきました。

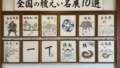

江戸時代に入り、組織的な「古式捕鯨」が始まると、鯨の利用はさらに拡大します。この時代には、**『鯨肉調味方』**という専門書が出版され、鯨の70以上もの部位ごとに詳細な調理法が記されていたことからも、その食文化の深さがうかがえます。

そして戦後の食糧難の時代には、鯨肉は高タンパク・低脂肪・低カロリーな栄養満点の食材として、日本国民の食生活と子供たちの健康を支える「救世主」となりました。かつては、国民一人当たりの食肉供給量で牛、豚、鶏を上回っていた時期もあり、竜田揚げが学校給食の定番メニューだったことを覚えている方も多いでしょう。

鯨は、肉だけでなく、脂、内臓、骨まで文字通り「捨てる部位がない」食材として、肥料や油など生活全般にわたって無駄なく利用されてきた、自然の恵みそのものだったのです。

🥩 部位ごとの個性が光る!代表的な鯨料理

鯨肉の最大の魅力は、その部位の多様性と、それぞれに合った調理法があることです。

1. 赤肉(あかみ)

最もポピュラーな部位で、牛肉や馬肉に似た風味と、鉄分が豊富で高タンパクな点が特徴です。

- お刺身(生姜醤油): 新鮮な赤肉は、独特のうま味があり、生姜醤油でシンプルに味わうのが最高です。冷凍された赤肉も、適切に解凍すれば美味しくいただけます。

- 竜田揚げ・カツ: 醤油や生姜で下味をつけ、揚げたてをいただくのは、まさに「懐かしの味」。特にカツは、ケチャップやウスターソースとの相性が抜群です。

- ユッケ・カルパッチョ: 馬肉に近い食感と風味を生かし、現代的な調理法で若者にも人気です。

2. 畝須(うねす)とベーコン

下顎から腹部にかけての、脂身と赤肉が層になった部位を「畝須」と呼びます。

- 鯨ベーコン: 畝須や本皮(皮下脂肪)を塩漬けにして燻製にしたものが「鯨ベーコン」です。独特の歯ごたえとコクがあり、辛子酢味噌などでいただくのが定番のおつまみです。

3. 本皮(ほんかわ)

皮下脂肪の部分で、脂肪分が豊富ですが、魚と同じ**多価不飽和脂肪酸(EPA、DHA、DPA)**が多く含まれるため、ヘルシーな脂として注目されています。

- さらし鯨(辛子酢味噌和え): 本皮を茹でて薄切りにし、辛子酢味噌で和えた一品。コリコリとした食感とさっぱりとした味わいが特徴で、長崎など西日本の郷土料理として知られています。

4. その他

- 大和煮(やまとに): 鯨肉を濃いめの醤油と生姜で甘辛く煮込んだ料理。缶詰としても親しまれ、ご飯のお供やおつまみに重宝されます。

- ハリハリ鍋: 鯨肉と水菜(はりはり)を煮て食べる大阪発祥の鍋料理。鯨の出汁と水菜のシャキシャキ感が絶妙です。

🥢 現代の食卓に鯨を取り入れる

鯨肉は、豊富なバレニン(アミノ酸の一種)を含み、抗疲労効果が期待できることでも知られています。また、高タンパク・低脂肪であることから、健康志向の方々にも最適な食材です。

現代では、新鮮な鯨肉が流通しやすくなり、スーパーや専門店で手に入るようになりました。もしご自宅で鯨肉を調理する機会があれば、まずはシンプルなお刺身や、懐かしの竜田揚げから挑戦してみてください。

鯨食文化は、単なる食の流行ではなく、海洋資源を大切にし、命を余すことなくいただくという日本人の精神と深く結びついています。この豊かな「海のジビエ」の味わいを、ぜひ次の世代にも伝えていきたいものです。

日本の食文化の歴史を今に伝える鯨料理を、あなたも食卓に取り入れてみませんか。