【はじめに】

あなたの日常に「お砂糖ひとさじ」の魔法を

「メリーポピンズ」

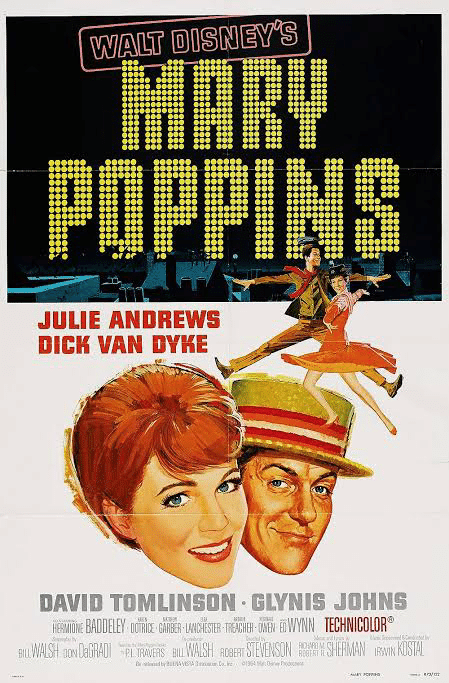

この名前を聞くと、多くの人の心に、傘を片手に空から舞い降りてくる、あのエレガントで不思議なナニー(家庭教師兼子守り)の姿が思い浮かぶのではないでしょうか。1964年に公開されたウォルト・ディズニー製作のミュージカル映画『メリーポピンズ』は、単なる子供向けの作品ではありません。それは、忙しい毎日の中で私たちが忘れがちな「想像力」「家族の絆」、そして「日常に隠された喜び」を思い出させてくれる、魔法に満ちた物語です。

公開から半世紀以上が経った今でも、色褪せることなく世界中の人々から愛され続けているのはなぜなのでしょうか。その秘密は、魅力的なキャラクター、心躍る音楽、そして物語の随所に散りばめられた、人生を豊かにするための普遍的なメッセージにあります。

この記事では、不朽の名作『メリーポピンズ』のあらすじを振り返りながら、その魅力を深掘りしていきます。メリー・ポピンズが教えてくれる、どんな困難も乗り越えるための「お砂糖ひとさじ」の魔法とは何か。彼女が残した珠玉の名言と共に、私たちの日常をちょっぴり素敵にするヒントを探していきましょう。

物語のあらすじ:バンクス家に舞い降りた奇跡

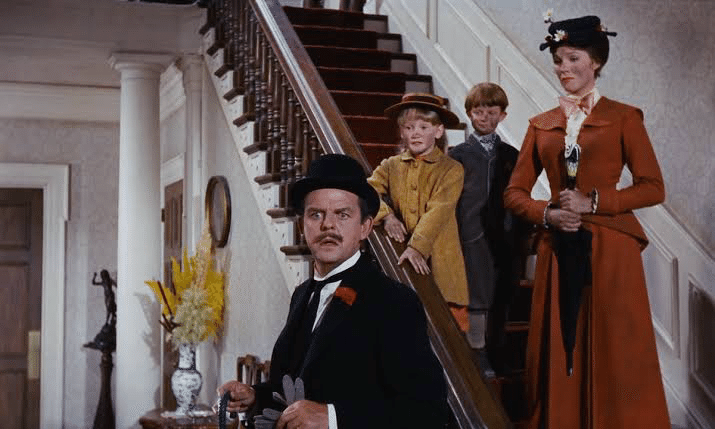

物語の舞台は、1910年のロンドン、桜町17番地。厳格で時間にうるさい銀行家のジョージ・バンクス氏、女性の社会進出を訴える活動に夢中の妻ウィニフレッド、そして、いたずら好きでナニーが長続きしないジェーンとマイケルの子供たちが暮らすバンクス家が舞台です。

新しいナニーを募集するため、子供たちは自分たちの理想のナニー像を書き出します。「優しくて、バラ色の頬で、一緒に遊んでくれる人」。しかし、バンクス氏はその手紙を暖炉に捨ててしまいます。すると、その手紙の燃えカスは不思議な力で煙突から空へと舞い上がり、東風に乗って一人の女性がバンクス家へとやってきます。それが、メリー・ポピンズでした。

彼女は、一見すると厳格で真面目なナニーですが、カバンの中から大きなランプや姿見を取り出すなど、不思議な魔法を使うことができます。メリー・ポピンズと、彼女の古くからの友人である大道芸人兼煙突掃除人のバートと共に、子供たちは想像を絶する冒険へと繰り出します。絵の中の世界に入ってメリーゴーランドに乗ったり、おもちゃ部屋を魔法で片付けたり、笑いが止まらなくなって宙に浮いてしまったり。

数々の奇跡のような体験を通して、子供たちはもちろん、仕事一筋だったバンクス氏も、本当に大切なものが何か、つまり家族と過ごす時間のかけがえのなさに気づいていくのです。

心に響く魔法の言葉と歌

『メリーポピンズ』の魅力は、ストーリーだけでなく、シャーマン兄弟が手掛けた素晴らしい音楽にもあります。

「お砂糖ひとさじで (A Spoonful of Sugar)」 「♪お砂糖ひとさじで 苦い薬も飲めるのよ」という有名なフレーズは、この映画のテーマそのものを表しています。嫌な仕事や面倒なことでも、ほんの少しの楽しさや工夫(お砂糖)を見つけることで、乗り越えることができるというポジティブなメッセージは、子供だけでなく大人たちの心にも深く響きます。

「スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス (Supercalifragilisticexpialidocious)」 一度聞いたら忘れられない、この長くて陽気な呪文のような言葉。言いにくい状況を切り抜けたい時に使うと、素晴らしいことが起こるとメリー・ポピンズは歌います。この歌は、言葉の力と、物事をポジティブに捉えることの楽しさを教えてくれます。困難な状況でも、ユーモアと明るい気持ちを忘れなければ道は開ける、というメッセージが込められています。

「チム・チム・チェリー (Chim Chim Cher-ee)」 アカデミー歌曲賞を受賞したこの曲は、煙突掃除人バートが歌う、どこか物悲しくも温かいメロディーが印象的です。煙突掃除人は幸運の象徴とされており、「煙と灰にまみれても、俺は王様と同じくらい幸せさ」と歌うバートの姿は、どんな境遇にあっても誇りと幸せを見出すことの大切さを物語っています。

これらの歌は、単なる劇中歌にとどまらず、人生を豊かに生きるための哲学を私たちに優しく語りかけてくれるのです。

空から舞い降りた、人生の家庭教師

ウォルト・ディズニーがその生涯で作り上げた数々の傑作の中でも、『メリーポピンズ』は特別な輝きを放ち続ける、まさに「不朽の名作」です。傘を片手に東風に乗ってやってきた魔法使いのナニー(家庭教師兼子守り)は、半世紀以上の時を超えて、今なお私たちの心に温かい魔法をかけ続けてくれます。

しかし、なぜこの物語はこれほどまでに、世代を超えて人々を魅了するのでしょうか?それは、本作が単なる子供向けのファンタジー映画ではないからです。『メリーポピンズ』は、革新的な映像技術や心に残る音楽といったエンターテイメント性の奥に、現代社会を生きる私たち大人にこそ響く、深く普遍的なメッセージを隠しています。

それは、「家族の絆」「仕事と人生のバランス」「日常の中に喜びを見出す力」といった、誰もが向き合う人生のテーマです。この記事では、ディズニーの不朽の名作『メリーポピンズ』が、なぜただの名作ではなく「不朽」の名作とまで呼ばれるのか、その核心に迫ります。物語のあらすじを振り返りながら、そこに込められたウォルト・ディズニーの情熱と、私たちの人生を豊かにする魔法の言葉を紐解いていきましょう。

物語の真の主役は「大人たち」だった

『メリーポピンズ』の物語を思い出す時、多くの人がジェーンとマイケルという子供たちの、魔法に満ちた冒険を思い浮かべるでしょう。しかし、この物語を深く読み解くと、真の主役は子供たちではなく、彼らの両親、特に厳格な銀行家である父ジョージ・バンクス氏であることに気づかされます。

物語の冒頭、バンクス家は一見すると裕福で何不自由ない暮らしを送っているように見えます。しかし、その内実は冷え切っていました。父は「秩序と規律」を重んじるあまり家庭を顧みず、母は婦人参政権運動に夢中で子供たちと向き合えていません。子供たちのいたずらは、そんな両親への愛情を求める心の叫びでもあったのです。

そこに現れたのがメリー・ポピンズ。彼女が使う魔法は、子供たちを楽しませるためだけのものではありませんでした。絵の中の世界への冒険、天井でのお茶会、煙突掃除人たちとのダンス。これらの非日常的な体験はすべて、凝り固まったバンクス氏の価値観を揺さぶり、「人生には仕事やお金よりも大切なものがある」と気づかせるための壮大な仕掛けだったのです。

物語のクライマックス、銀行をクビになったバンクス氏が、子供時代に父から言われたジョークを思い出して高笑いし、壊れた凧を修理して子供たちと公園へ向かうシーンは、彼が「父親」として、そして一人の人間として再生した瞬間を描いています。メリー・ポピンズの本当の魔法とは、空を飛んだりおもちゃを片付けたりすることではなく、バラバラだった家族の心をつなぎ直し、人生の喜びを取り戻させることだったのです。

「お砂糖ひとさじ」に込められた、ディズニーの哲学

本作を象徴する名曲「お砂糖ひとさじで(A Spoonful of Sugar)」は、この映画のテーマそのものを歌っています。

「♪In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and snap! The job’s a game.」(やらなきゃいけない仕事には、必ずどこか楽しい要素がある。それを見つければ、ほら!仕事はゲームになる)

これは、嫌な薬を飲むための子供向けの知恵というだけではありません。退屈な日常、面倒な義務、辛い仕事…そういった人生の「苦い薬」に、どう向き合うかというヒントを教えてくれています。どんな状況の中にも、自分次第で「楽しさ(お砂糖)」を見出すことができる。その少しの工夫と心の持ちようが、人生を豊かに彩るのだと。

この哲学は、父バンクス氏にも向けられています。彼にとっての仕事(銀行)は、厳格で退屈な義務の象徴でした。しかし、物語の終盤で彼は、仕事よりも大切なもの(家族との時間、笑い)を見つけます。それは、人生という「仕事」に、「お砂糖ひとさじ」を加えることができた瞬間だったと言えるでしょう。この普遍的なメッセージこそ、『メリーポピンズ』がビジネスパーソンや子育てに悩む親など、多くの大人の心を打ち続ける理由なのです。

ディズニープラスで配信中

© 2024 Disney

ディズニー映画『メリー・ポピンズ』は、1964年に公開され、2024年で公開60周年を迎えました。

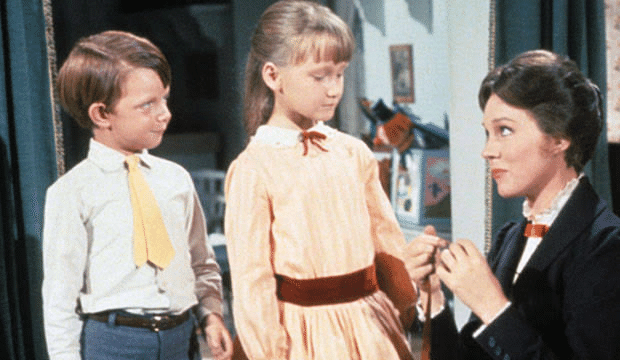

乳母メリー・ポピンズが、ロンドンに住むバンクス家の子どもジェーンとマイケルのもとにやってきて、魔法のように家族を明るく変えていく物語。実写とアニメーションを融合させたミュージカル映画として制作され、アカデミー賞でも各賞を受賞。ウォルト・ディズニーの人生の集大成ともいわれる傑作です。

映画「メリー・ポピンズ」あらすじ|ネタバレありで詳しく解説!

1964年に公開されたディズニー実写映画「メリー・ポピンズ」は、特徴的な歌やフレーズなどが数多く登場します。

今でも愛され続けており、全く知らない大人は少ないのではないでしょうか。

魅力的なキャラクターのメリー・ポピンズや、素敵な歌の数々。

そしてアニメーションと実写が融合された映像など、一度見たら忘れられない、印象的な映画です。

当記事では、作品情報やキャスト、あらすじに加え、映画と原作との違いや、気になるフレーズについても触れていきます。

見たことがある人はもちろん、まだ見たことがない人も、要チェック!

なお、一部ネタバレを含むため、まだ視聴していない人は注意してください。

映画「メリー・ポピンズ」|作品概要

| 原題 | Mary Poppins |

| 監督 | 実写:ロバート・スティーヴンソン

アニメ:ハミルトン・S・ラスク |

| 公開日 | 1964年8月29日

日本:1965年12月18日 |

「メリー・ポピンズ」は、P・L・トラヴァースの児童書「メアリー・ポピンズ シリーズ」を元にしたファンタジー映画です。

実写とアニメーションを融合させた映画で、アカデミー賞をはじめとする様々な賞を受賞するなど、高い評価を得ています。

ミュージカル映画で、歌も高く評価されており、中でも「チム・チム・チェリー」はアカデミー歌曲賞を受賞しました。

映画「メリー・ポピンズ」|キャラクター&キャスト

| キャラクター | キャスト | 日本語吹き替え版 |

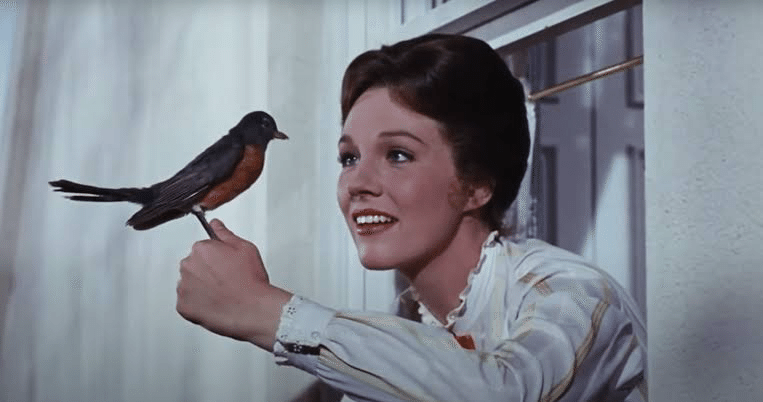

| メリー・ポピンズ | ジュリー・アンドリュース | 台詞:麻生かほ里

歌:伊東恵里 |

| バート | ディック・ヴァン・ダイク | 山寺宏一 |

| ジョージ・バンクス | デヴィッド・トムリンソン | 永井一郎 |

| ウィニフレッド・バンクス | グリニス・ジョンズ | 天地聡子 |

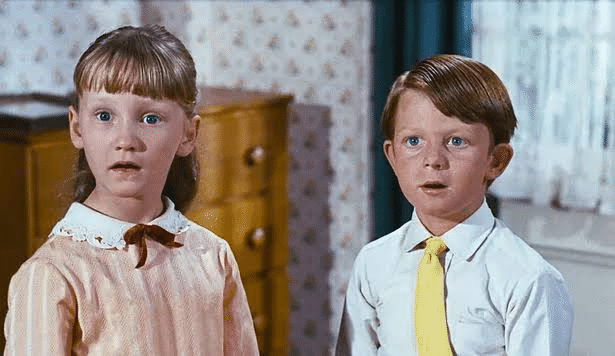

| ジェーン・カロライン・バンクス | カレン・ドートリス | 前田利恵 |

| マイケル・バンクス | マシュウ・ガーバー | 辻治樹 |

| ミスター・ドース・シニア | ディック・ヴァン・ダイク | 山寺宏一 |

| ミスター・ドース・ジュニア | アーサー・マレット | 八代駿 |

- 【はじめに】

- あなたの日常に「お砂糖ひとさじ」の魔法を

- 物語のあらすじ:バンクス家に舞い降りた奇跡

- 心に響く魔法の言葉と歌

- 空から舞い降りた、人生の家庭教師

- 物語の真の主役は「大人たち」だった

- 「お砂糖ひとさじ」に込められた、ディズニーの哲学

- 目次

- ウォルト・ディズニーも愛したシャーマン兄弟の名曲たち

- 『メリー・ポピンズ』制作の裏側を映画化した『ウォルト・ディズニーの約束』

- 現代に蘇った『メリー・ポピンズ』の続編

- ディズニーファン2024年10月号、大好評発売中!

- 映画「メリー・ポピンズ」|作品概要

- 映画「メリー・ポピンズ」|キャラクター&キャスト

- メリー・ポピンズのあらすじ

- メリー・ポピンズの疑問!

- 続編「メリー・ポピンズ リターンズ」

- メリー・ポピンズを見るなら!

- 目次

- 「ディズニー映画らしさ」とは。

- 『メリー・ポピンズ』がディズニーらしくないワケ。

- 「受け入れ」という魔法。

- さいごに。

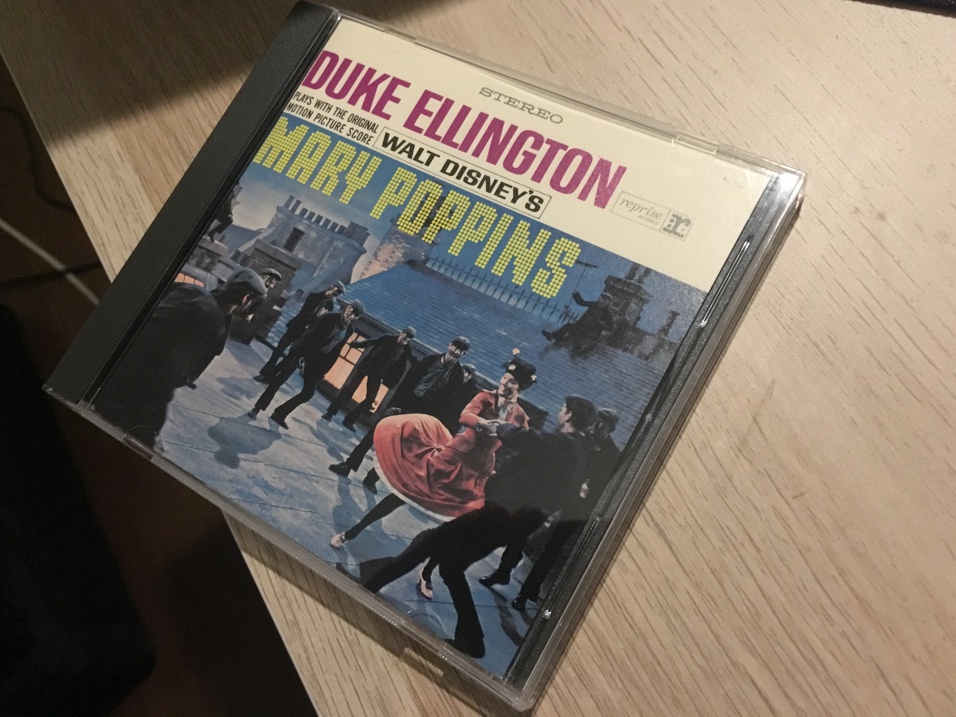

- 音楽データ

- 『メリー・ポピンズ』と音楽

- 『メリー・ポピンズ』をもっと深く知る

- 『メリー・ポピンズ リターンズ (Mary Poppins Returns)』

メリー・ポピンズのあらすじ

ロンドンで暮らしているバンクス一家。

忙しい両親に代わって、子供たちの世話をナニー(乳母、教育係)がおこなっています。

ある日、悪戯好きの子供たちに嫌気がさし、ナニーがやめてしまったため、バンクス氏は新しいナニーを募集しました。

そこにやってきたのはメリー・ポピンズ。

魔法を使えて明るくて楽しくて、その上美しいメリー・ポピンズに、子供たちはすぐに夢中になりました。

メリー・ポピンズは子供たちに何を教えるのか。

バンクス家はどう変化していくのか。

たくさんの歌が流れ、明るく楽しいミュージカル映画です!

アニメーションと実写が融合しているシーンも、映画「メリー・ポピンズ」の魅力の一つ。

公開から年月が経っても色あせることのない、傑作ミュージカル映画と言えるでしょう。

終始ワクワクさせられる魔法の数々。

映画の子供たちのように、メリー・ポピンズに夢中になってしまうこと間違いなしです!

メリー・ポピンズの疑問!

映画「メリー・ポピンズ」|原作「メアリー・ポピンズ」との違いとは?

児童書「メアリー・ポピンズ」を元にしている、映画「メリー・ポピンズ」。

しかし、実は原作と映画とでは異なる点が多々あります。

原作「メアリー・ポピンズ」の、映画と違う部分を紹介します!

映画「メリー・ポピンズ」|呪文の意味とは?

【原作との違い|メリー・ポピンズ】

原作では、不機嫌そうで無口。

子供にも素っ気なく、よく命令している。

自分が美人であることを理解していて、誇りに思っている。

不思議な出来事が起こっても知らないと言い、魔法が使えることを隠している様子。

【原作との違い|バンクス氏】

原作では、メリー・ポピンズを嫌っておらず、むしろ歓迎している。

【原作との違い|妻・ウィニフレッド】

女性参政権運動をしているという設定は原作にはない。

【原作との違い|子供たち】

原作では4人の子供たちがいる(2巻からは5人に増える)。

ジェーン、マイケルの下に双子の子供がいる。

【原作との違い|バート】

原作では、バートが子供たちと会うことはない。

【原作との違い|シーン】

- 「スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス」という言葉は、原作には登場しない。

- 原作には、バンクス氏と子供たちが、一緒にバンクス氏の勤める銀行に行くシーンはない(そのため、その後の2ペンス騒動も起こらない)。

- バンクス氏と子供たちが一緒に凧揚げするシーンはなく、原作では公園の管理人が凧揚げを手伝う。

映画「メリー・ポピンズ」は常に歌が絶えず、楽しく明るいですが、原作はそこまでポップな印象はない様子。

元々原作を知っていた人が、初めて映画「メリー・ポピンズ」を見たときは、きっと衝撃を受けたでしょう。

映画との違いを探したい人や、原作「メアリー・ポピンズ」が気になった人は、ぜひ読んでみてください!

スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス

劇中、メリー・ポピンズが度々口にする魔法の言葉、スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス(Supercalifragilisticexpialidocious)。

この言葉に意味はあるのか、解説していきます!

「スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス」は、5つの単語が組み合わされた造語です。

言葉を分けていくと、

- super:超越した(ラテン語)

- cali:美しい(ギリシャ語)

- fragilistic:繊細な(ラテン語)

- expiali:贖罪する、処罰する、償う(ラテン語)

- docious:教育できる、洗練された(ラテン語)

上記の単語が組み合わさっていることがわかります。

……あまり意味がわかりませんね。

メリー・ポピンズが魔法の言葉として口にするだけでなく、劇中歌「スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス(Supercalifragilisticexpialidocious)」でも、この言葉は登場します。

作詞作曲を手掛けたリチャード・M・シャーマンと、ロバート・B・シャーマン(シャーマン兄弟)によると、「兄弟で言葉遊びの一環として、2週間かけて作った言葉」なのだそう。

日本でしりとりや逆さ言葉(回文)で遊ぶように、海外でもダジャレや早口言葉など、昔から様々な言葉遊びがあります。

シャーマン兄弟が、子供の頃の言葉遊びを思い出して作った言葉なので、「意味のない言葉」が答えだと言えるでしょう。

困ったときに唱えたら何事も解決する、落ち込んでいるときに唱えたらハッピーになれる呪文、「スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス」。

長くて早口言葉のようですが、つい口に出してしまいたくなります!

たったかた

メリー・ポピンズが子供たちに言う「たったかた」。

呪文とは少し違いますが、日本語吹き替え版で聞くことができる、印象的なフレーズです。

ちなみに英語では「spit spot」。

どちらも「急いで!」「テキパキ動いて!」といった意味合いで使われます。

子供たちにテキパキ動いて欲しいとき、ただ「急いで!」「早くして!」と言うのでなく、「たったかた!」と言った方が、柔らかく聞こえるのではないでしょうか。

チャーミングで素敵な言い方だと感じました。

メリー・ポピンズが発する言葉は、つい真似したくなるようなものが多いです。

映画「メリー・ポピンズ」|メリー・ポピンズの正体とは?

魅力的なメリー・ポピンズですが、一体その正体は何者なのでしょうか。

魔女、妖精……色々想像できるものの、映画でも原作でもその正体は明かされていません。

わかっているのは、メリー・ポピンズも彼女の親戚たちも、とても長生きしてるらしいということ。

また、原作では「赤ん坊の頃は動物や風の言葉がわかるが、大人になってもわかるのはメリー・ポピンズだけ」という描写があります。

個人的には、魔女や一種の神のような存在がしっくりくると感じました。

映画では、メリー・ポピンズはたくさんの子供との出会いと別れを繰り返しているらしいこと、そして子供たちは親からの愛情を欲していたこと、メリー・ポピンズによって素直な子供になるだけでなく、愛情を得ることができたことがわかります。

寂しい思いをしている子供たち、何か問題を抱えている家庭の元に、メリー・ポピンズは現れるのではないでしょうか。

続編「メリー・ポピンズ リターンズ」

2018年12月19日(日本では2019年2月1日)、メリー・ポピンズが再びスクリーンに登場しました。

タイトルは「メリー・ポピンズ リターンズ(原題:Mary Poppins Returns)」。

監督をロブ・マーシャルが務めました。

映画「メリー・ポピンズ リターンズ」|あらすじ

前作「メリー・ポピンズ」から25年後のロンドンが舞台。

世界は大恐慌時代を迎えていました。

前作で子供だったジェーンとマイケルは大人になり、マイケルは3人の子供を持つ父です。

金銭的なことなどで苦しむマイケル一家の前に現れたのは、メリー・ポピンズ。

一家に明るさは取り戻せるのか。

メリー・ポピンズが再び不思議な世界へ誘います。

映画「メリー・ポピンズ リターンズ」|キャラクター&キャスト

| キャラクター | キャスト | 日本語吹き替え版 |

| メリー・ポピンズ | エミリー・ブラント | 平原綾香 |

| ジャック | リン=マニュエル・ミランダ | 岸祐二 |

| マイケル・バンクス | ベン・ウィショー | 谷原章介 |

| ジェーン・バンクス | エミリー・モーティマー | 堀内敬子 |

| ジョン・バンクス | ナサナエル・サレー | 加藤憲史郎 |

| アナベル・バンクス | ピクシー・デイヴィーズ | 植原星空 |

| ジョージー・バンクス | ジョエル・ドーソン | 鈴木柊真 |

| ウィリアム・ウェザーオール・ウィルキンズ | コリン・ファース | 森田順平 |

前作「メリー・ポピンズ」では、メリー・ポピンズの友人はバートでしたが、今作ではバートの弟分・ジャックがメリー・ポピンズの友人です。

また、ウィリアム・ウェザーオール・ウィルキンズは、前作に登場したミスター・ドース・ジュニアの甥。

マイケルの上司にあたる人物です。

前作に登場したキャラクターと関わりのあるキャラクターが多数登場する、「メリー・ポピンズ リターンズ」。

ぜひチェックしてください!

メリー・ポピンズを見るなら!

(引用:ディズニープラス)

映画「メリー・ポピンズ」を配信サービスを利用して視聴するなら、ディズニープラスがおすすめ!

「メリー・ポピンズ リターンズ」も、見放題で視聴できます。

他にも、「アリス・イン・ワンダーランド」や、「魔法にかけられて」など、様々なディズニー作品が見られるほか、映画の短編集やNGシーン集、ディズニープラスオリジナル作品など、ディズニープラスでしか見られない作品も豊富に配信されています。

もちろんディズニー作品以外の映画やアニメ、ドラマも配信中。

ディズニー好きな人にピッタリの配信サービスです!

らしくないディズニー映画『メリー・ポピンズ』を紐解く。

わたしのディズニー好き・映画好きは、家族はもちろん、親戚一同にも知られて(しまって)いる。

ところで昨年末、叔父がこんなことを言っていたらしい。

「メリーポピンズだけはディズニーらしくない哀愁がある。大好きな映画だけど、なんでこれがディズニー映画で、なんで好きなのかよく分からない。」と。

これに対し、わたしの両親は「その答えは息子が note で書くから待ってて!」と、勝手な執筆宣言をしたようだ。

知らぬところでそんなハードルを上げないでくれ…と思う反面、ガッテン承知! 身内からのネタ提供は有難い。

ということで、2024年最初の「やかましい映画語り」は、わたしも愛してやまないディズニー映画『メリー・ポピンズ』について考えてみようと思う。

1964年の公開から、今年で60年というアニバーサリーイヤーを迎えた本作。

無論、これが『メリー・ポピンズ』の正解です!なんてことは言えないが、確かに本作は、他のディズニー映画と比べ一線を画す”面白さ”がある。

本記事を通じて、改めて『メリー・ポピンズ』の魅力を再認識してくれたら幸いだ。

***

「ディズニー映画らしさ」とは。

「ディズニー映画らしくないディズニー映画『メリー・ポピンズ』」

本作をそう表現する叔父へのアンサーを考える前に、まずは「ディズニー映画らしさ」を、わたしなりに定義づけしておこう。

ディズニー映画といえば・・・

夢と魔法の話。

ご都合主義の物語。

金の亡者となったスタジオの量産アニメ。

まぁ、どれも正解かもしれない。

が、ここでわたしが伝えたいそれは「逃げ場」と「自然」の描き方、についてである。

これは本家のディズニースタジオが、自虐ネタ満載で描いた2007年公開の映画『魔法にかけられて』と、2018年公開の『シュガーラッシュ:オンライン』でもよく語られていることなのだが、主人公の挫折と、復活のアイコンに最も「ディズニーらしさ」を見ることができる。

往年のディズニー映画におけるストーリー展開は、だいたい以下のようである。

①主人公が挫折する

(物語の「起」)②「逃げ場」として”森”へ向かう

(必ずしも”森”だけではないが、自然的な何かに向かう)③「自然」が助けてくれる

(これを「魔法」と呼ぶこともしばしば)④主人公のハッピーエンド

(物語の「結」)

今でこそ、”あるある”と呼べる展開だが、特筆すべきは②と③の描き方だ。無論これが「ディズニーらしさ」と言うべき描写であるわけなのだが、これにはウォルト本人の強い反骨精神と、当時のカウンターカルチャーの先導があったことを記しておきたい。

ウォルトの反骨精神を語る上で、なくてはならない人物がいる。ディズニーファンにはお馴染み、ウォルトの父イライアス・ディズニーその人だ。各所では度々「非常に厳格な人物だった」と表現されているが、体罰なんてものは日常茶飯事だったようで…厳格、というより、子どもへの愛情に欠けた人物だったと表現するほうが的確かもしれない。

そんな父の厳しさから逃れるために、ウォルト本人が助けを求めた場所こそ、自然の中なのである。

つまり、「ディズニーらしさ」とはそれすなわち、「ウォルトディズニーの実体験らしさ」と言うべきなのだろう。

危険だと言われる森に自ら近づき、そこでひっそりと暮らす動植物を自分の味方とする。それだけではなく、厳しい自然環境の中では、居住地から追い出された魔女や魔法使い(と呼ばれていた者たち)、迫害されたマイノリティの人々が、人知れず暮らしていた。ウォルトはそんな世界を「逃げ場」とし、「自然」を魔法の一部として捉え、自らの作品に落とし込み続けたのである。

加えて、世界中が産業化の流れを迎える中、ウォルトは徹底して「自然」の物語を描き続けていたのも興味深い。「自然」の中に平和を求め、「自然」の中にこそ本物を見出そうとする姿勢。これは後のヒッピー文化や、若者のドラッグ・性の解放等に拍車をかけたとして、ディズニーが批判の対象にもなってしまうのだが、それほどまでに、支配的な文化を嫌い、父への敵対ないし、社会への敵対を示す文化として、「ディズニーらしさ」があったとみると、その印象もぐっと変わるのではないだろうか。

つまり、わたしが思う「ディズニーらしさ」は、そんな反抗心そのものである。

かのピーターパンが「大人になんてなるもんか!」と言い放つように、家にいる大人ではなく、自然に逃げ、自らの信念と逃げた先で出会った者だけを信じて成功を勝ち取る。この「わがまま」であり、「貫徹」であり、「夢見がち」な描写こそが、ディズニーなのである。

では、それを踏まえた上で『メリー・ポピンズ』は何を映しているのだろうか。

『メリー・ポピンズ』がディズニーらしくないワケ。

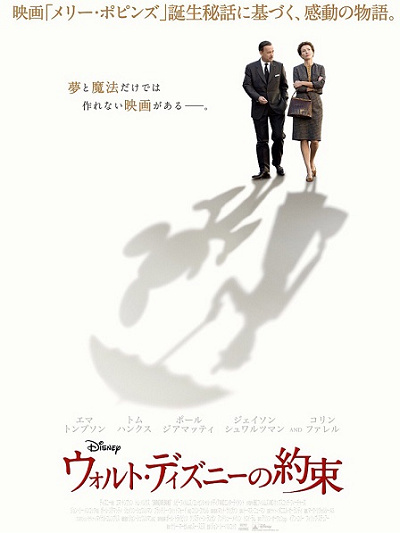

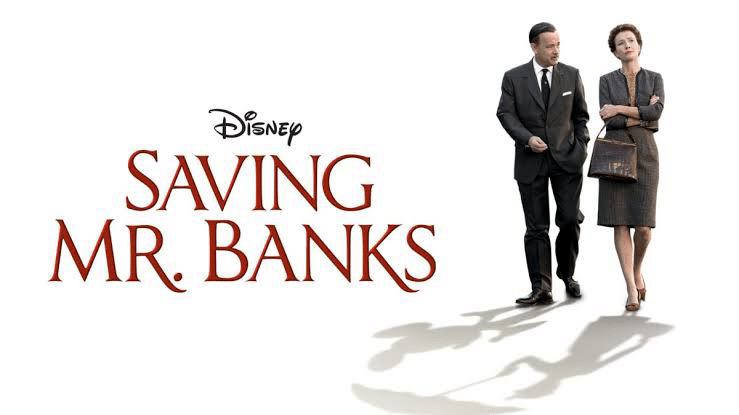

『メリー・ポピンズ』の制作秘話を描いた作品に『ウォルト・ディズニーの約束』がある。

BBC制作、ディズニー配給で作られた本作は、小説『風にのってきたメアリー・ポピンズ』の原作者であるP.L.トラヴァースと、ウォルトディズニーの複雑な関係を描いた傑作のヒューマンドラマだ。

原題には『Saving Mr. Banks(バンクス氏の救済)』というタイトルが当てられ、『メリー・ポピンズ』に登場する銀行員の父バンクスと、原作者トラヴァースの父、さらにはウォルトの父イライアスを重ねる形で、『メリー・ポピンズ』という映画の主題は何だったのか、なぜウォルトが本作の映画化を熱望したのか、その背景を丁寧に描いている。

『ウォルト・ディズニーの約束』を鑑賞すると、『メリー・ポピンズ』は単なる子供向けミュージカル映画ではなく、童心を忘れた大人を救う物語、としての側面があることを十二分に感じることができる。

これを受けて、他のディズニー映画からは感じられない哀愁を『メリー・ポピンズ』に感じるのは、疲れた大人の心に寄り添っているからだよ!と、てきとーなことを言って記事を終わりにすることも可能だが、それでは2018年公開の『メリー・ポピンズ リターンズ』の失敗と同様になってしまう。

でも映画オリジナル版のエッセンスはあまり引き継がれていない……よね。

童心を忘れた大人を救う物語というのは、わたしが即興で考えた陳腐な言い回しである。この言葉の解像度をもっと上げるならば、ディズニーが描く“「ディズニーらしさ」封印の物語”と言えるだろう。

前述の通り、わたしは「ディズニーらしさ」の定義として、「反抗心」を挙げたが、『メリー・ポピンズ』では見事なまでに、その純粋な反抗が打ち砕かれることによって、物語が展開していくように作られている。

たとえば映画の幕開け。

煙突掃除のバートが自作の楽器で演奏会を開いているところだ。

定職に就かず、自由に生きているバートはまさに「ディズニーらしさ」全開のキャラクターだが、演奏が終わりお金を貰う場面では、警官の渋い顔にバツの悪そうな表情を見せ、そそくさと立ち去る描き方をしている。

もちろんこれが、おどけたギャグシーンであることは言うまでもないが、往年のディズニーアニメーションであれば、そうした社会のルールに一泡吹かせようと、ポケットからコインをくすねてみたり、足をかけて警官を転ばせてみたりするギャグが挟み込まれてもおかしくない。だが『メリー・ポピンズ』の世界において、そのような反抗はすべて封印されているのだ。

続く場面でも、時報に合わせた隣家の大砲音に抗うことはせず、乳母なんて要らないという子供の意見を無視、片付けをしない子供たちにわがままを言わせる時間などはやってくる暇もなく、徹底して「ディズニーらしさ」を封印し続けている。

したがって、「ディズニーらしさ」を決定付ける「逃避」と「自然(魔法)」の描写も皆無である。ポピンズ、子どもたち、バンクス、バート、誰を主人公に見立てたとしても、自然の中に助けを求める演出が、無い。

どんなトラブルが起ころうと、帰る場所は家族が交わる「家」であり、自由奔放な絵の中や、喋る動植物ではなく、「人対人」の人工的なコミュニティに解決を図るよう仕向けられているのだ。

チョークで描いた絵の世界もいずれは消え去り、銀行から逃げ出した子供たちに対しても番犬が牙を剥くなど、魔法による救いの手は差し伸べられない、ひどく現実的なそれが非常に多く描写されている。

ディズニー特有の豊かな色彩表現や、軽快な音楽の存在で、つい「ディズニーらしい映画だ!」と錯覚してしまうが、このような観点でみれば、まったくディズニーらしくない演出ばかりだと捉えることができるだろう。

『メリー・ポピンズ』がディズニーらしくない。その理由のひとつは、作品の構成それ自体が「ディズニーらしさ」の封印を映しているからかもしれない。

だが、しかし。

それではなぜ本作をディズニー映画として公開する必要があったのか。

続く考察では、「ディズニーらしさ」を封印したことによって描かれた、本作でしか見られないディズニーマジックを紐解いてみよう。

「受け入れ」という魔法。

「いつまでいるの?メリーポピンズ。」そう尋ねる子どもたちに、凛とした顔で「風向きが変わるまで。」と答えるメリーポピンズは、本作で最も怖く切なく、それでいて魅力たっぷりの一幕である。

本作の印象的な描写に「風」がある。

原作小説でも映画でも同様に、東風が吹くと空からメリーポピンズがやってきて、また風向きが変わると彼女は去っていく。

そこに抵抗できる者はなく、起こる事象をそのまま受け入れるしかない。非常に無力だが、それを幸せと感じる力をこの映画は伝えているような気がするのだ。

これまでのディズニー作品で描いた魔法のそれは、いわば現実改変である。

ステッキを一振り、星に願えば、かねてからの想いが現実となって目の前に現れる。もちろんこれが主人公の「努力」であったり「誠実さ」といった部分の裏返しであるわけだが、ディズニーは常に“現状の打開”をもって、物語をハッピーエンドへと導いた。

一方『メリー・ポピンズ』の物語では、一切の現実改変が行われない。

魔法使いの物語ではあるが、住む場所も、そこにいる人々も、映画の冒頭と何も変わらない。それどころか、メリーポピンズが何の前触れもなくバンクス家から去り、まったく同じ日常が続いていくことを、この上ないハッピーエンドとしているほどである。

わたしはこれを、ディズニーによる「受け入れ」の魔法と表現してみたい。

本作において、それは数多くの名曲たちにもよく表れている。

たとえば「ひとさじの砂糖」。これは決して、面倒な部屋の片付けをなかったことにするまじないではない。片付けという目の前の仕事を、可能な限り楽しく”受け入れるため”の魔法である。

「スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス」も願いを叶える万能呪文などではなく、よく分からないことが起きたときに、とりあえずそれを”受け入れてみるため”に使う相槌のようなものと表現された。

さらに本作の魅力をぐっと引き上げる「2ペンスを鳩に」と歌うことだって、ただ目の前に佇む人を、ただそのまま認識するための魔法であり、そこに複雑な人の思惑は何も干渉しない。ただ、”いまこの瞬間を受け入れること”、それだけの歌なのである。

そしてわたしは、この「受け入れ」の魔法こそが、『メリー・ポピンズ』という映画にこの上ない“哀愁”をもたらしている所以ではないかと思うのだ。

ところで、ウォルトは本作の制作中「私はもう”ディズニー”ではない。昔は”ディズニー”だったけどね。」という意味深な発言を残している。

それまで実に多くの”夢”を実現してきた功績の裏で、象徴としての”ディズニー”の姿に、どこか達観した諦めのようなものを吐露するひと言だ。

彼の発言の真意は誰にも分からないが、少なくともウォルト自身が、ブランド化してしまった”ディズニー”のすべてを受け入れながら、晩年残りの仕事を進めていたことは間違いないだろう。その中における『メリー・ポピンズ』は、ウォルトの映画人生における集大成とも言える。そこには皆が想像する象徴としてのディズニーではなく、ウォルト本人の、言うなれば作家性が最も色濃く表れていると見ることができるだろう。

それはウォルト本人が、象徴としての”ディズニー”を受け入れるほかないように、時に現実は抗いようのない運命を受け入れることでしか、前に進めないことがある、と伝えているような気がするのだ。

何かを受け入れる瞬間というのは、たとえどんな小さな出来事だったとしても、自分自身の無力さをひしひしと感じるものである。そこには言葉にできない切なさや情けなさや悔しさが充満するわけだが、『メリー・ポピンズ』は、そんな現実を少しでも楽しいものにしよう、豊かなものにしようとするからこそ、その狭間に滲み出る味が、”哀愁”として映し出されていると、わたしは感じている。

夢が叶うことの幸せを描き続けてきたディズニーが、『メリー・ポピンズ』では現実を受け入れることの幸せについて描いている。風が変わるのをそっと待つ、その「受け入れ」の魔法を、何世代にも渡り多くの人が感じているのだとしたら、これほどまでに美しい作品が他にあるだろうか。

わたしはそんな風にして本作から元気をもらっているのだが、皆さんはどう思うだろう。

さいごに。

本記事では、しきりに「ウォルト、ウォルト」と、彼の名前を挙げたが、映画『メリー・ポピンズ』の監督は、ウォルトディズニーではなく、ロバート・スティーヴンソンという人物である。

彼はケンブリッジ大卒のジャーナリストから、映画監督に転身した稀有な経歴の持ち主で、ウォルト亡き70年代のディズニー作品も数多く監督している”ディズニー・レジェンド”のひとりだ。

そんな彼の出世作とも言える作品が1944年公開の『ジェーン・エア』という映画である。本作の説明は割愛するが、ここで描かれる気高く芯の通った女性像は、メリーポピンズに通じるものがあり、物語全体に流れる「避けられない宿命」という現実の厳しさを描いている点も、どこか『メリー・ポピンズ』に感じるそれと似たものがある。

昨今のディズニー作品は、同社がこれまで手掛けてきた「夢の実現」からさらに拍車をかけて「自由意思」をテーマに据えている。自分の手で運命を変えてやる!という威風堂々たる姿勢は、世界中の観客に勇気を与える一方で、しなやかさや柔軟さに欠けた強情な姿として映ることも少なくない。

だからといって、夢を諦め、縮こまる必要はまったくないのだが、『メリー・ポピンズ』に見られるような、ひとさじの「受け入れ」の魔法を唱えてくれる作品も、わたしは大切だと思う。

人はいつだって夢に向かって全力で生きていいものだが、それと同時に、いま目の前に広がる現実を受け入れなくてはならないことも、また事実である。多くの場合、それは楽しくハッピーなものというより、辛く苦い思いを噛みしめることがほとんどだ。

夢を諦めない。自分らしく生きる。そんなことは当たり前だ。メリーポピンズも、そんなことをわざわざ伝えるために飛んできたわけではないだろう。

そうした想いのその上で、それでも”今”を見つめなくてはならないというときに、幸せを見つける手立てとして『メリー・ポピンズ』のような映画は、とても心優しく寄り添ってくれるものである。

P.L.トラヴァースは、ウォルトディズニーは、ロバートスティーヴンソンは、良い魔法を残してくれたなと、本作の魅力をいま一度噛みしめたところで、結びとしよう。

最後までご精読、ありがとうございました。

Disney DAILY

『メリー・ポピンズ』(1964)を観たことがありますか?題名は聞いたことがあるけど…という方もいるかもしれませんね。

魔法のような不思議な映像と、心に残る素晴らしい名曲の数々、そして観る人を楽しませるストーリーは、ディズニーの世界を満喫したい方にぜひおすすめです!

映画の公開から半世紀たっても色あせることはない『メリー・ポピンズ』の制作は、いったいどのように行われたのでしょうか?

読んだあとに映画を観れば、面白さが倍増するかも!

【1】映画化のきっかけはウォルトの娘!?

1938年、ウォルトの娘ダイアンが、愛読書であった『風にのってきたメアリー・ポピンズ』の映画化を望んだことが全ての始まりでした。

ウォルトは彼女の願いをかなえるため、制作にとりかかります。

【2】企画から公開まで20年以上!?

しかし、『メリー・ポピンズ』の公開までには長い時間がかかりました。なぜなら、原作者のパメラ・トラバースが、なかなか映像化を承諾しなかったからです。

1938年に行われた一度目の交渉では、あっさり断られてしまいます。1944年、ウォルトが兄のロイをつかわせたときも、答えはノー。

そして1959年、ウォルトはついに彼女のもとへ直接会いにいきます。その時、彼の熱い想いを知ったトラバースは、ようやく映画化を認めたのです。

こうして、娘との約束からおよそ20年後の1964年、映画はようやく公開されることとなりました。

【3】「古い鎖を断ち切って」はグリニス・ジョンズのために作られた!?

母親のミセス・バンクスを演じるのは、女優のグリニス・ジョンズ。彼女は当初、主役として映画にオファーされたのだと思っていました。しかし、実際に演じることを求められたのは、バンクス家の母親役。彼女は出演をしぶり、条件をひとつ提示しました。それは、自分の役のためのミュージカルソングがあること。ウォルトは、早速シャーマン兄弟に曲を作らせました。

そして出来たのが「古い鎖を断ち切って」。この歌をすっかり気に入ったジョンズは、出演をOKしたのでした。

【4】たまたま夫婦そろって映画に参加!?

メリー・ポピンズを演じるジュリー・アンドリュースとその夫トニー・ウォルトンは、夫婦で映画に参加しています。

ウォルトがアンドリュースに出演のオファーをしに舞台の楽屋へいった際に、たまたまその場にいた夫ウォルトン。彼が舞台セットや衣装のデザイナーだと知ったウォルトは、彼のポートフォリオを見せてもらい、彼にも映画への参加をオファーしました。

その結果、夫婦そろって『メリー・ポピンズ』の仕事を手に入れたのです。

【5】歌もダンスも素人の俳優が大道芸人役!?

大道芸人のバートを演じるディック・ヴァン・ダイクは、それまで歌やダンスの経験がほとんどありませんでした。

そのため、ミュージカルシーンの撮影ではとても緊張したとのこと。でも、映画の中ではそれがまったくわからないほど見事なダンスを披露しています。

のちに彼は、他のミュージカル映画で活躍するほどの腕前になりました。

【6】ロボットが出演!?

『メリー・ポピンズ』には、まるで魔法が使われているように感じるシーンがたくさんあります。

たとえば、「笑うのが大好き」(「I love to laugh」)を歌うシーンでは、キャストたちをワイヤーで吊りあげて、さまざまな距離から撮影したり、時には部屋を回転させて撮影しました。映画を観れば、本当に空を飛んでいるように見えることが分かります。

また、「お砂糖ひとさじで」(「A Spoonful of Sugar」)を歌うシーンでは、音楽に合わせて動く鳥が登場します。実はこれはオーディオアニマトロニクスというロボット。まるで本当に生きているかのような生き生きとした動きは、ディズニーの最先端技術によって実現されたものなのです。

ウォルトは、さまざまな創意工夫によって魔法の世界を表現することに成功したのです。

【7】10セントで空を飛んだ!?

映画の公開後、ディック・ヴァン・ダイクとジュリー・アンドリュースが懐かしそうに振り返るのは、ある小さな俳優のことです。

バンクス家の長男として出演したマシュウ・ガーバーは、高いところがとても苦手でした。そのため、ワイヤーで吊り上げられるシーンをとても嫌がったそうです。

そんな彼に、スタッフは10セント硬貨をごほうびとしてプレゼントすることに決めました。こうしてマシュウは、空を飛ぶことでひと儲けしたのです。

【8】「踊ろう、調子よく(Step in Time)」のシーンはたったの2分間の予定だった!?

制作の初期段階で、スタッフたちは、「踊ろう、調子よく」のシーンを長すぎると感じ、2分に縮めようとしていました。しかし、ウォルトはなんと、逆にさらに長くしてしまったそう。煙突掃除屋の動きを加え、最終的に完成したシーンは結局14分間もの長さになりました。

【9】アカデミー賞を5部門受賞!

『メリー・ポピンズ』は、なんとアカデミー賞13部門にノミネートされました。この中から、ジュリー・アンドリュースが主演女優賞を獲得したほか、編集賞、特殊視覚効果賞、「チム・チム・チェリー」が歌曲賞、そしてシャーマン兄弟が作曲賞を受賞し、計5部門でオスカー像を手にしています。

【10】作中歌の「2ペンスを鳩に」はウォルトの大のお気に入り!

作中歌の「2ペンスを鳩に」は、ウォルトの大のお気に入りの曲でした。金曜日になると毎週のように、シャーマン兄弟に電話口で歌うように頼んだそう。そして、聞き終わった後には「どうしても聴きたかったんだ」と満足げに感謝したといいます。

ディズニーランドで行われたウォルト生誕100周年記念式典の際にも、リチャード・シャーマンはこの歌を披露しています。

今でも色あせることなく、不思議な映像とすばらしい音楽、そして心躍るストーリーを届けてくれる『メリー・ポピンズ』。

まだ観たことがない方も、一度観てみることをおすすめします。

*本記事の作品公開年はアメリカ公開の年を記載しています

55年の時を経て…知ってたらもっと楽しめる『メリー・ポピンズ』の世界

革新的で創造力豊かなファンタジー映像が世界を魅了した『メリー・ポピンズ』(1964年)。アカデミー賞13部門にノミネートされ5部門を制した不朽の名作が現代に舞い戻る『メリー・ポピンズ リターンズ』はただいま好評公開中だ。

前作の大ファンだというロブ・マーシャル監督による本作では、前作の世界観はそのままに、バンクス家の子どもたちと“ちょっと上から目線”のメリー・ポピンズのマジカルな活躍がさらにパワーアップしている。もちろん『~リターンズ』からでも彼らの陽気な歌&踊りと予測不能の不思議な世界にワクワクさせられること請け合いだが、今回は知っていたらもっと楽しめる『メリー・ポピンズ』の世界を紹介しよう。

原作はPLトラヴァースの児童文学「メアリー・ポピンズ」

『メリー・ポピンズ』は空から舞い降りてきたナニー(乳母&家庭教師)のメリー・ポピンズが、ピンチの家族を救うマジカルムービー。原作はパメラ・L・トラヴァースの児童文学「メアリー・ポピンズ」シリーズだ。

『メリー・ポピンズ』

『メリー・ポピンズ』

1934年に「風にのってきたメアリー・ポピンズ」で初めて魔法使いのナニーが登場して以降、50年以上の歳月をかけ彼女の冒険の数々を記した7冊の続編が出版されている。『~リターンズ』ではそれら続編書籍から印象的なエピソードを抽出して紹介。シリーズを通じてのテーマとなる「大人になるといつの間にか失ってしまう“子ども心”の大切さ」が描かれ、観る者の心をじんわりと温かくしてくれる。

『~リターンズ』の舞台は、前作から20年後の世界

メリー・ポピンズが駆けつけるのは、いまも昔も同じロンドンの桜通り17番地に自宅を構えるバンクス一家だ。1910年だった前作では、厳格で融通のきかない父ジョージと、女性参政権運動に夢中になっている母ウィニフレッド、そして姉ジェーンと弟マイケルといういたずら盛りの子どもたちがその家で暮らしていた。

『メリー・ポピンズ』

『メリー・ポピンズ』

『~リターンズ』ではその20年後の1930年の世界を舞台に、大人になったマイケル(ベン・ウィショー)&ジェーン(エミリー・モーティマー)と、マイケルの子ども3人のバンクス一家が主人公になっている。

また彼ら以外にも家政婦のエレン(ジュリー・ウォルターズ)、そしてご近所さんで“時間に厳しい元海軍の提督”など、前作でバンクス一家の生活をにぎやかに盛り上げた個性豊かな面々も再び登場。月日が流れたことを感じさせながらも、『~リターンズ』でも相変わらずのマイペースぶりを発揮している。

メリー・ポピンズは空から舞い降りる!

バンクス一家がピンチに陥ると、彼女は風に乗って雲の上からやってくる。前作ではジェーンとマイケルのいたずらが原因で、4か月間に6人ものナニーが辞めてしまい困っている一家のため、空から舞い降りてきた。

『~リターンズ』では母を亡くした3人の子どもたちのため、そして妻を亡くし、家を失う危機に陥ったマイケルと彼らを心配するジェーンのためメリー・ポピンズが再びバンクス家のナニーに。

『メリー・ポピンズ リターンズ』

『メリー・ポピンズ リターンズ』

前作では小さな傘で風に乗ってきたメリー・ポピンズは、今回バンクス家の一番小さな弟・ジョージが空高くあげた凧にぶらさがりやってくる。もう片方の手には前作そのままに「何でも入っているドクター・バッグ」と「オウムの柄がついた傘」を持ち、昔と変わらない美しい姿で登場。彼女が時間を超越した存在であることを映している。

また前作でもマイケルとジェーンが持っていた凧。家族の絆を取り戻したバンクス一家は家族で “凧あげ”をするのだが、その一家団欒の象徴である凧が『~リターンズ』でも再びキーアイテムとして登場しているのにもニヤリとさせられる。

『メリー・ポピンズ』

『メリー・ポピンズ』

このほかにも、ユニークな“階段のぼり”や鏡の中に映るもう1人のメリー・ポピンズ、そして実写とアニメーションが融合されたファンタジー映像など。ロブ・マーシャル監督の『メリー・ポピンズ』愛を感じさせる演出も随所にちりばめられているので、ぜひチェックしてみて欲しい。

女優エミリー・ブラントが挑んだ新たなメリー・ポピンズ像

前作でメリー・ポピンズを演じたのは『サウンド・オブ・ミュージック』のマリア役でも知られるジュリー・アンドリュースだ。この往年の名女優の後を継いで『~リターンズ』でメリー・ポピンズに扮したのは、昨年大ヒットとなったジョン・クラシンスキー監督作『クワイエット・プレイス』で主演を務めたエミリー・ブラント。

『プラダを着た悪魔』(2006年)での編集長のアシスタント役で注目され、近年ではトム・クルーズと共演した『オール・ユー・ニード・イズ・キル』(2014年)でタフな女兵士役にも挑戦。シリアスからアクションまでジャンルを問わず演じ分ける実力派女優だが、今回メリー・ポピンズを演じるにあたり「恐怖感もあった」と初来日してのぞんだシネマカフェのインタビューでも語ってくれている。

エミリー・ブラント インタビューにて

エミリー・ブラント インタビューにて

役作りのため原作のシリーズ8冊を読み返したというブラント。そこで感じたエキセントリックでちょっと無礼でユーモアあふれる印象を基に、自分なりのメリー・ポピンズ像を作り上げていったという。

「彼女は一見、気難し屋で上から目線だったり、鏡に映る自分の姿を気にしたりする部分を持ってるけど、一方で人間性と共感力の高いキャラクターなの。彼女が人間性を垣間見せる瞬間もきちんと見せたいとロブ・マーシャル監督には伝えたわ。冒険にみんなを連れ出す瞬間に、彼女自身も喜びを感じている表情を見せたりね」

もう一人の主役!? ポピンズと親友による陽気な歌と踊り

また忘れてはならないのが、もう1人の主役とも言えるメリー・ポピンズの親友の存在。バンクス家の子どもたちとポピンズのマジカルな冒険の旅に同行したり、彼らが困った時には手を貸してくれたりと何かと頼れる男友達だ。

ちなみに前作の友人は、大道芸人で煙突掃除夫のバート(ディック・ヴァン・ダイク)。楽器演奏や絵画が得意で、彼が書いたストリートアートがポピンズたちの冒険の入り口になっていた。またバートと煙突掃除夫の仲間たちがシャープなダンスと共に披露した楽曲「チム・チム・チェリー」は、第37回アカデミー賞(主題歌賞)を受賞する名曲となり、いまでも人々に愛されている。

『メリー・ポピンズ』

『メリー・ポピンズ』

そして『~リターンズ』の友人の名は、街灯点灯夫のジャック(リン=マニュエル・ミランダ)。凧あげに手こずるジョージに手を貸し、迷子になったメリー・ポピンズと子どもたちを助け、またある時は壊れた壺を入口にして一緒に冒険の旅に出る。

『メリー・ポピンズ リターンズ』

『メリー・ポピンズ リターンズ』

ファンタジー世界で披露したメリー・ポピンズとジャックの華麗なる歌とダンスは、前作をはるかにしのぐスケールで『~リターンズ』の見どころの1つ。またその一方で破産寸前のバンクス家を救うために、仲間を総動員して協力してくれる頼もしい存在でもあるのだ。

前作から続投。ディック・ヴァン・ダイク

実は前作に出演し、『~リターンズ』でもカメオ出演を果たした俳優がいる。それは前述のメリー・ポピンズの親友・バート役とバンクス家の父親が務めた銀行の頭取ミスター・ドース・シニアの二役を務めたディック・ヴァン・ダイク。『~リターンズ』では前作で演じたミスター・ドース・シニアの息子ミスター・ドース・ジュニアに扮している。短いシークエンスながらかなりインパクトのある人物なのでお見逃しなく。

『メリー・ポピンズ』

『メリー・ポピンズ』

ヒロイン像にほれ込んだウォルト・ディズニーが熱望し、映画化された『メリー・ポピンズ』。いまでも観る者の心を打つのは、陽気な歌とダンスがふんだんに盛り込まれ、物語の根底に普遍的な家族の幸せのあり方が描かれているからだろう。

その前作を丸ごと踏襲し、さらに新たな魅力を追加した『メリー・ポピンズ リターンズ』。半世紀以上の時を経ても、変わらずに“日常の楽しみ方”と“人生をハッピーにする方法”を教えてくれるメリー・ポピンズに会いに行こう。

【映画】メリー・ポピンズのあらすじ&ネタバレ!ミュージカル映画の制作秘話や原作まとめ!

こんにちは!

子ども時代メリー・ポピンズを見て陽気な歌やダンスに幼いながらも感動したみーこです。

今回は、ディズニーの不朽の名作『メリー・ポピンズ』について紹介していきます♪

ユーモアとともに人生の深みを教えてくれる、素敵なミュージカル映画です。

実は、残念なことにメリー・ポピンズはディズニー映画だと認知していない人が多い作品でもあります。

本記事であらすじやウォルトとの関係を知って、まtら映画を見直して見てください♪

メリー・ポピンズ:映画

1964年に製作された、ウォルト・ディズニー・カンパニー製作の「メリー・ポピンズ」。

現在のCG映画に見慣れている方は少し不自然な映像もあるかもしれませんが、公開当時はとても高く評価されていた作品です。

また、劇中の音楽やダンスの評価も高く、アカデミー賞の5部門を受賞するほど歴史に残る名作でもあります。

ディズニーランドでも傘を持った白と赤のドレスが印象的な女性を見かけたことがある方も多いのではないでしょうか?

メリーポピンズは、れっきとしたディズニーキャラクターです。

パレードにも登場するほか、ゲストと触れ合うグリーティングもやっていますよ♪

メリー・ポピンズ:登場人物(キャスト)

ミュージカル映画『メリー・ポピンズ』に登場するキャラクターを紹介します。

これを予習しておけば、映画はバッチリ楽しめます。

◆メリー・ポピンズ(ジュリー・アンドリュース)

物語の主人公メリー・ポピンズは、魔法が使える不思議なナニー(乳母)です。

子供達の面倒を見るためにバンクス家にやってきました。

傘で空を飛んだり、トランクケースからありえないほど大きなものを出します。

◆バート(ディック・ヴァン・ダイク)

メリー・ポピンズの親友。(恋人ではない)

陽気な大道芸人で、煙突掃除などいろんな仕事をして暮らしている。

◆ジョージ・バンクス氏(デヴィッド・トムリンソン)

バンクス家の父親。

厳格な銀行家で、メリー・ポピンズを快く思っていない。

◆ウィニフレッド(グリニス・ジョンズ)

バンクス家の母親で、ジョージの妻。

婦人参政権運動に躍起になっていて子供のことは任せっきりだが、メリー・ポピンズには肯定的。

◆ジェーン・カロライン(カレン・ドートリス)

バンクス家の長女。

楽天的な性格で明るい女の子。

◆マイケル(マシュウ・ガーバー)

バンクス家の長男で、ジェーンの弟。

頑固で気難しい性格。

メリー・ポピンズ:あらすじ

メリー・ポピンズの舞台は、1910年のロンドン。

美しい桜通りには、厳格な銀行家バンクス家の4人が住んでいました。

バンクス家には、なかなかベビーシッターが居つきません。

妻のウィニフレッドは女性参政権運動に忙しく、すべて子供のことはベビーシッターに任せていたのです。

2人の子どもはいたずら好きで、雇ったベビーシッターはすぐにやめてしまう始末。

そんなある日、子どもたちは自分たちの理想である、優しく美しく親切で若いベビーシッターの条件を書いた紙を父親に見せましたが、父はストーブに放りこんでしまいました。

そして、放り込んだその紙が、煙突から空高く飛んでいってしまいます。

その翌朝、なんとパラソルをさした若い女性が空からフワフワ舞い降りてきました。

子どもたちが書いた紙片を持ってやってきたのが、この物語の主人公メリー・ポピンズ(ジュリー・アンドリュース)です。

不思議なベビーシッター、メリー・ポピンズは子ども部屋へ行くと、指を鳴らすだけでなんでも魔法のように散らかったものを片付けられるのです。

また、メリーの不思議なカバンからは次から次へと魔法のように色んなものが出てきます。

そんなメリーをジェーンもマイケルもとても好きになりました。

メリーとの日課である散歩中、大道芸人バート(ディック・V・ダイク)が描く絵の中にもさっと入り込めるメリー。

そんな不思議なメリーがバンクス家にやってきてからは、家中がとても明るくなりました。

子どもたちが陽気に歌まで歌いだすので、バンクス夫妻もびっくりしている様子。

ある日、子どものしつけに厳しいバンクス氏は、子供たちに無理矢理預金をさせようとしました。

思わずジェーンとマイケルは、「お金を返して!」と叫んでしまいます。

それを聞いた預金者たちは、「銀行が危ないのでは?」と勘違いし、あわてて払い戻しのため銀行に殺到し、大混乱となってしまいます。

銀行を大混乱にさせたバンクス氏は責任を取るかたちで、銀行をクビになってしまいます。

そこにメリーが歌っていた「スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス」を思い出すバンクス氏。

不思議と銀行をクビになったのにもかかわらず、バンクス氏の気分は滅入ることはなく、仕事よりも家族が大事なことに気づきます。

翌朝、陽気になったバンクス氏は家族を連れてタコあげへ出掛けました。

そこで、バンクス氏は同じくタコあげに来ていた老頭取の息子と会います。

バンクス氏は老頭取の息子にあるジョークを教え、老頭取はそのジョークを聞き笑って亡くなりました。

それを知った銀行の重役たちは、再びジョージを呼び戻して重役に迎えました。

そんなバンクス一家の楽しそうな姿を見守りながら、メリー・ポビンズは風に乗ってまたどこかの家に幸せを届けに空へと消えていきました。

メリー・ポピンズ:音楽・ミュージカル曲

メリー・ポピンズの劇中には様々な音楽が登場します。

誰もが印象に残る音楽を担当したのは、ディズニー映画にも深く関わるシャーマン兄弟。

特に有名な3つの楽曲をまとめました。

お砂糖ひとさじで(A Spoonful of Sugar)

メリー・ポピンズがパチンと指を鳴らして部屋を片付けていくときの音楽です。

楽しく片付けが進んでいく様子が軽快で、その撮影の仕掛けにも注目が集まりました。

スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス(Supercalifragilisticexpialidocious)

魔法の呪文スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス。

覚えられるわけがないほど長い呪文ですが、音楽に合わせるとなんだか覚えられちゃいます。

チム・チム・チェリー(Chim Chim Cher-ee)

バートの煙突掃除のシーンで流れる曲です。

チムチムニーという音楽は一度聞くと耳から離れないほど中毒性があります。

メリー・ポピンズ:制作秘話

メリー・ポピンズの原作者は、パメラ・トラバースという女性。

実は、『ウォルト・ディズニーの約束』という映画にメリー・ポピンズの誕生秘話が描かれているのです。

ウォルトは自分の娘が愛読しているメリー・ポピンズを映画化したいと強く熱望します。

そしてそのことを原作者トラバースに打診しますが、トラバースはなかなか承諾しません。

原作者であるトラバースはメリー・ポピンズに相当な思い入れがあったため、なんと20年に渡りウォルトの映画化の希望を拒否し続けていたのです。

結果的に渋々引き受けたトラバースでしたが、映画制作に介入したことで、ことあるごとにケチをつけていきます。

映画『ウォルト・ディズニーの約束』では、そんな映画制作の苦労話や、どのようにウォルトがトラバースを説得してメリー・ポピンズの完成までこぎつけたかの裏話が描かれています。

また、音楽を担当したシャーマン兄弟のドキュメンタリー映画『ディズニー映画の名曲を作った兄弟』の中でも、原作者トラバースのことが少しだけ触れられていますよ。

メリー・ポピンズの原作者とウォルトとの関係を現代の映画で知ることができるので、また違った視点でメリー・ポピンズを楽しんでもらえると思います。

メリーポピンズ(オリジナル・サウンドトラック/デジタルリマスター版

【まとめ】

あなたの心にもメリー・ポピンズを

メリー・ポピンズがバンクス家にもたらしたものは、単なる魔法の体験だけではありませんでした。彼女は、子供たちに規律と想像力を、そして何よりも、仕事に追われる父親と母親に「子供の視点」と「家族で過ごす時間の大切さ」を思い出させたのです。

物語の最後、風向きが西に変わると、メリー・ポピンズは何も言わずに空へと去っていきます。彼女は、自分が必要とされなくなった時、つまり家族が自らの力で幸せを見つけられるようになった時に、次の場所へと旅立つのです。彼女の役割は、問題を直接解決することではなく、人々が自ら大切なことに気づくための「きっかけ」を与えることでした。

『メリーポピンズ』が今なお愛され続ける理由は、この普遍的なメッセージにあるのかもしれません。私たちは日々の生活の中で、効率や常識、体裁といったものに縛られ、子供の頃に持っていたはずの純粋な驚きや喜びを忘れがちです。

しかし、この映画は教えてくれます。日常の中にこそ魔法は隠れていること。そして、ほんの少し視点を変える「お砂糖ひとさじ」があれば、どんな退屈な日も素晴らしい冒険に変わる可能性があることを。

もしあなたが日々の生活に少し疲れたり、大切なものを見失いそうになったりしたら、ぜひ『メリーポピンズ』の世界に触れてみてください。きっと、あなたの心の中にも、傘を広げたメリー・ポピンズが、素敵な魔法の風を運んできてくれるはずです。

あなたの人生の風向きを変える魔法

メリー・ポピンズは、バンクス一家に本当に大切なものが何かを気づかせた後、風向きが変わると再び空へと去っていきます。彼女は問題を恒久的に解決してくれる救世主ではありません。彼女の役割は、人々が自らの力で幸せを見つけるための「きっかけ」を与えること。いわば、人生のコンパスが示す方角を、ほんの少しだけ正しい向きに修正してくれる存在なのです。

ディズニーの不朽の名作『メリーポピンズ』が今なお輝きを失わないのは、その革新的な特撮技術や珠玉のミュージカルナンバーはもちろんのこと、この物語が私たちの心に深く語りかけてくるからです。

「日常に魔法を見出すことの素晴らしさ」 「家族と過ごす、何気ない時間の尊さ」 「人生の苦味を楽しみに変える、心の持ちよう」

これらは、いつの時代も変わることのない、幸福の本質です。ウォルト・ディズニーは、この作品を通して、子供たちには夢と希望を、そして大人たちには忘れかけていた大切な心の在り方を伝えたかったのかもしれません。

もしあなたが日々の生活に追われ、空を見上げることを忘れてしまっているなら、ぜひこの映画を観返してみてください。メリー・ポピンズが、きっとあなたの心にも追い風を吹かせ、人生の凧を再び大空へと舞い上がらせるきっかけをくれるはずです。