タイムスリップ!昭和30年頃に流行った駄菓子屋の「夢の10選」

🏠 序章:10円玉が輝いていた時代

昭和30年頃(1950年代後半~60年代前半)は、戦後の復興期を経て、日本が高度経済成長への道を歩み始めた活気に満ちた時代です。

子供たちの小遣いといえば、握りしめた10円玉や5円玉。その小さなお金を頼りに、毎日通ったのが、あの薄暗くて不思議な匂いのする駄菓子屋さんでした。

今回は、そんな懐かしい昭和30年頃の駄菓子屋で、子供たちに圧倒的な人気を誇った「夢の駄菓子」ベスト10をご紹介します!

🏆 昭和30年代 駄菓子屋の人気ベスト10!

1. クッピーラムネ

今でも変わらない美味しさ

発売当時1940年

口に入れると「シュワッ」と溶ける心地よい食感と、ほんのり甘いラムネの味が、当時の子供たちを魅了しました。ウサギとリスのパッケージは、今も変わらないノスタルジーの象徴です。

2. ココアシガレット

発売当時1951年

タバコに似ていたため子供たちは真似をしてました。

タバコを模した形が、当時の子供たちにとって「大人の真似」をするという、ちょっとした背伸びの象徴でした。中に入ったココア味のラムネ菓子をくわえて、気分は一丁前の大人です。

3. フーセンガム(マルカワ)

発売当時1940年代後半〜50年代

ガムといえばこれ!特に、オレンジやイチゴなどのフレーバーが人気でした

誰が一番大きく風船を膨らませられるかを競ったものです。1粒5円など、手軽に買える値段も魅力でした。

4. 棒きなこ当

素朴なきな粉の風味と黒蜜の甘さがたまらない駄菓子。

特に、この駄菓子が人気だったのは「くじ引き」要素があったからです。当たり棒が出ると、もう一本もらえるワクワク感は、子供たちにとって最高のギャンブルでした。

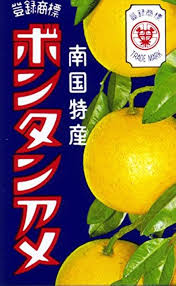

5. ボンタンアメ

1924年(大正時代)

発売は古いですが、昭和30年代~現在も変わらぬロングセラー商品です。

オブラートに包まれた柔らかなアメは、口の中で優しく溶け、ボンタン(柑橘類)の爽やかな香りが広がります。当時の高級な味覚でした。

6. カルミン

1921年(2015年販売終了)

明治製菓から発売されていたこの菓子は、炭酸カルシウムが入った清涼感のあるタブレット菓子です。

口に入れるとスーッとする爽快感は、当時の子供たちにとって新鮮で、ポケットに入れて持ち歩く定番のお菓子でした。

7. 串刺しの団子(くじ団子)

当時駄菓子屋で売られてました

これは特定のメーカー品というよりも、駄菓子屋の店先で売られていた水飴で固めた団子や、くじ付きの団子そのものの人気を指します。串に刺さった団子をなめて遊び、運試しをする、まさに「駄菓子屋文化」の象徴でした。

8. 水飴

壺や缶に入った水飴を木のヘラや割り箸でねりながら食べます

色とりどりの着色がされた水飴は、甘くてベタベタになりますが、その「汚れる楽しさ」も醍醐味でした。

9. 珍味系(スルメ・酢イカ)

安価なスルメや酢イカは、大人のツマミを真似た「珍味」です

噛めば噛むほど味が出るスルメは、少ない小遣いで長く楽しめると重宝されました。

10. 当たりくじ付きチョコレート

小粒のチョコレートや、小さな板チョコなどに、もれなく**「当たり」くじ**がついていました

その場でくじを引いて、もう一つもらえたり、大きな景品と交換できたりする楽しみが、子供たちを熱狂させました。

🎁 終章:駄菓子屋がくれたもの

昭和30年頃の駄菓子屋は、単にお菓子を売っている場所ではありませんでした。

それは、限られた小遣いで知恵を絞り、友達と競い合い、そして「当たり」という夢を掴むことができる、子供たちだけの小さな社会と冒険の場だったのです。

今回ご紹介した駄菓子を口にすると、当時の活気ある路地裏の風景が目に浮かんでくるのではないでしょうか。

[ここで読者への問いかけや行動を促す一言]

あなたが昭和30年代の駄菓子屋で一番好きだったのは何ですか?当時の思い出をぜひコメント欄で教えてください!