🇯🇵 太平洋戦争下の日本の暮らし:すべてが「お国のため」に

1941年(昭和16年)12月から1945年(昭和20年)8月まで続いた太平洋戦争は、日本の人々の生活を根底から変えました。すべてが戦争遂行のために動員され、「欲しがりません勝つまでは」というスローガンのもと、国民生活は極限まで切り詰められていきました。

1. 統制下の「衣食住」:モノがない時代

戦争が激化するにつれ、物資は軍事優先となり、一般市民の生活必需品は極端に不足しました。

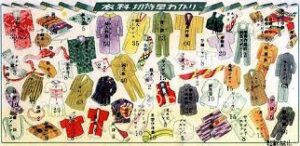

👕 衣料品の不足と国民服

衣料切符制:服や布はすべて配給制となり、「衣料切符」がないと買うことができませんでした。

この切符の点数は極めて少なく、新しい服はめったに手に入りませんでした。

国民服の普及:男性は作業着のようなデザインの「国民服」、女性は機能的な「もんぺ」が推奨されました。

洋服や華美な着物は贅沢として避けられました。

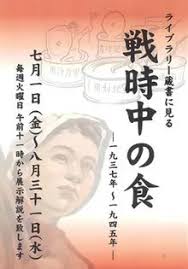

🍚 食べ物の不足と配給

食料の配給:米、味噌、醤油、砂糖などはすべて国による配給制でした。

特に主食の米の配給量は徐々に減り、市民は代用食としてサツマイモ、カボチャ、トウモロコシなどを混ぜて飢えをしのぎました。

闇市の発生:配給だけでは生活が成り立たず、戦時中から戦後にかけて、非合法に食料や物資を売買する闇市(やみいち)が各地で発生しました。

🏠 燃料と住居

燃料不足:石炭や薪も配給制となり、暖房や炊事にも苦労しました。多くの場合、十分な燃料がないため、冬の寒さは厳しかったです。

勤労動員と疎開:建物疎開のために家屋の取り壊しが行われたり、学童が集団で地方へ移住する学童疎開が行われたりしました。

2. 戦争一色の社会と精神

戦争は、国民の精神生活や社会活動のすべてを支配しました。

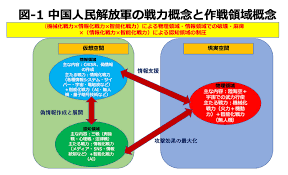

📻 情報の統制とプロパガンダ

情報統制:新聞やラジオで流れる情報は、すべて軍部による厳しい検閲(けんえつ)を受けました。戦況は常に「大本営発表」として日本に有利な情報のみが伝えられ、真実が国民に知らされることはありませんでした。

戦意高揚:映画、歌、芝居などもすべて戦争協力のための内容となり、「兵隊さんありがとう」といった戦意高揚のスローガンが日常にあふれていました。

🏭 勤労動員と女性の役割

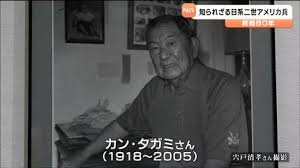

男性の出征:成年男性は次々と兵隊として戦地へ送られました。

女性と学生の労働:兵隊の代わりに、工場や農村、軍需産業を支えたのは、女性や中学生以上の学生たちでした。これを勤労動員と呼び、彼らは休みなく働かされました。

3. 空襲と恐怖の日常

戦争末期、アメリカ軍による日本本土への空襲が激しくなると、市民生活は常に命の危険にさらされました。

防空壕での生活:空襲警報が鳴ると、人々は自宅や近所に掘った防空壕(ぼうくうごう)へ避難するのが日常でした。

焼夷弾の恐怖:特に東京大空襲や大阪大空襲など、都市部への大規模な空襲では、大量の焼夷弾(しょういだん)が投下され、多くの家屋や人々が犠牲になりました。夜空を真っ赤に染める炎の光は、当時の人々の最大の恐怖でした。

太平洋戦争下の暮らしは、現在の私たちの生活からは想像もつかないほど、厳しく、モノが無く、そして常に死と隣り合わせの毎日でした。

🔎 戦争の記憶をどう残すか

この時代を生きた人々が経験した苦難や、その中で見つけたささやかな希望の灯火について、あなたはもっと知りたいですか?