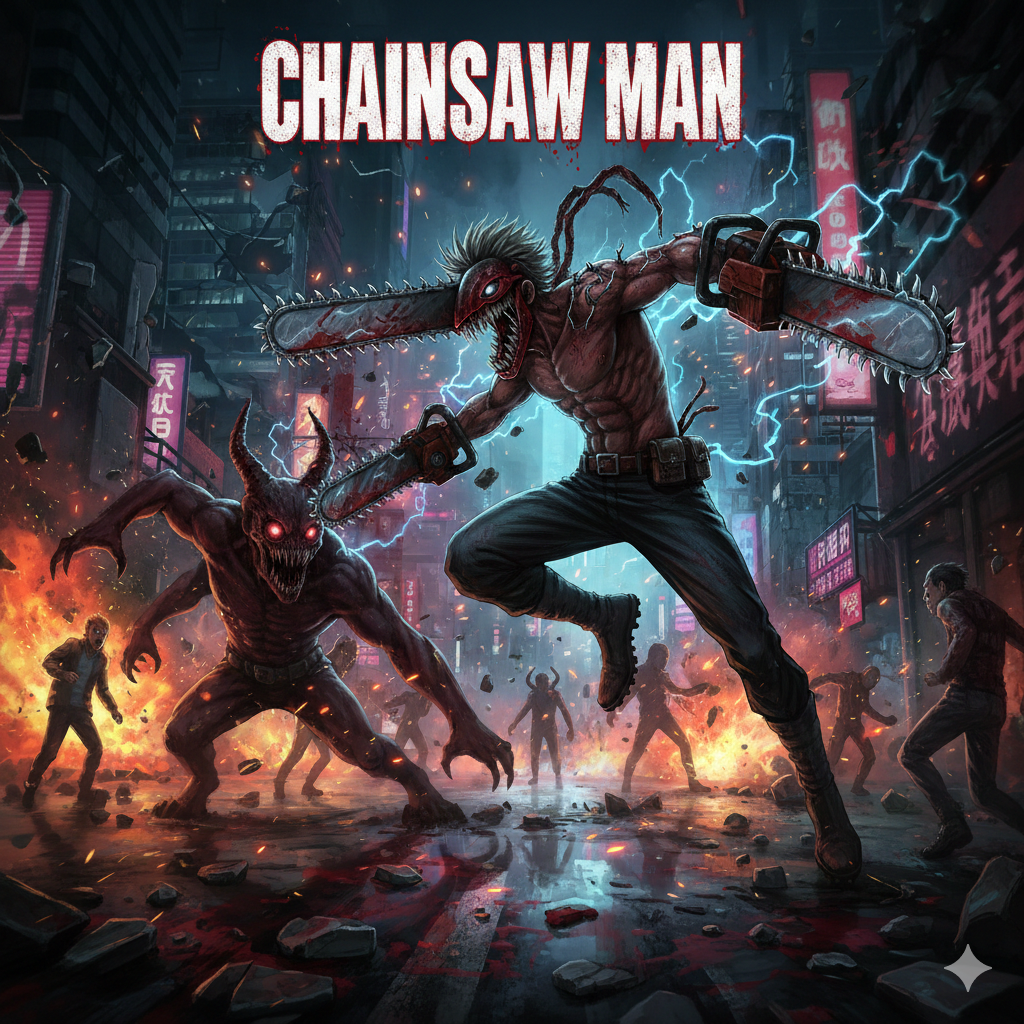

血と炎、そしてデビル!『チェンソーマン』が現代に突き刺す「幸福」の残酷な真実

藤本タツキ氏が描く『チェンソーマン』は、単なるダークファンタジーやバトル漫画として片付けられない、異様な熱量と哲学的な問いかけに満ちた作品です。少年ジャンプ+で連載中の第二部も大きな話題を呼んでおり、その人気は留まるところを知りません。

この記事では、『チェンソーマン』の魅力の核となる「非日常的な残酷さ」と、主人公デンジが追い求める「日常的な幸福」という対比に焦点を当て、なぜこの作品が私たちの心を強く掴むのかを、約1500文字で深掘りしていきます。

💥 破壊と創造のアンサンブル:藤本タツキの世界観

『チェンソーマン』の最大の魅力は、その予測不能な展開と、常識を嘲笑うようなスピード感あふれる描写です。作者の藤本タツキ氏は、映画的なカット割りや、読者の感情を置き去りにするほどの非情な展開を得意としています。

1. デビルと人間:恐怖の相対性

この世界に存在する「デビル」は、人間が抱く恐怖心によって強さが決まります。恐怖されるほど強いという設定は、人間の感情や集合無意識が世界を形作るという、極めて哲学的なテーマを内包しています。

-

闇のデビル: 人類が最も原始的に抱く恐怖。

-

銃のデビル: 現代社会における具体的な暴力への恐怖。

主人公デンジが変身する「チェンソーマン」は、食べたデビルを人々の記憶から消し去る能力を持ちます。これは、恐怖そのものを消し去るという、概念レベルの破壊行為であり、物語に壮大なスケールと深い絶望感をもたらしています。

2. 「普通」の幸福への執着

物語の核にあるのは、主人公デンジの極めてささやかな願いです。彼がチェンソーのデビル・ポチタと契約し、デビルハンターとして戦う動機は、世界を救うことでも、復讐でもありません。

「フツウの食事をして、フツウの家に住んで、フツウの女の子とイチャイチャする」

借金取りに追われ、臓器を売って暮らしていたデンジにとって、温かいトーストや、誰かと手を繋いで歩くことさえもが、手の届かない「究極の幸福」でした。この極限の非日常の中で「日常」を追い求めるという対比が、読者の共感を呼びます。私たちは、普段享受している「普通」の生活がいかに奇跡的であるかを、デンジを通して再認識させられます。

🔪 マキマとパワー:愛と支配の形

デンジを取り巻くキャラクターたちは、彼の「幸福」を定義し、試練を与える存在です。特に重要なのが、マキマとパワーという二人のヒロイン(?)です。

マキマ:支配欲と愛の歪み

マキマはデンジに「生きる理由」と「餌」を与え、彼を支配します。彼女の目的は、世界をより良い場所にするためにチェンソーマンの力を使うこと、そして孤独なチェンソーマン(ポチタ)に「対等な友達」を与えることでした。

彼女の愛は、デンジの自我を剥奪し、「誰かに必要とされる道具」として彼を繋ぎ止めるという、極めて歪んだ形を取っています。彼女の行動は、**「愛」という名の下に行われる「支配」**の危険性を象徴しています。デンジがマキマを乗り越えるためには、「誰かのための道具」ではなく、「自分のための人生」を選ぶ必要がありました。

パワー:家族愛と成長の物語

血のデビルであるパワーは、最初は自己中心的で残忍な存在として登場しますが、デンジと共に過ごす中で、彼に対して次第に家族愛に近い感情を抱くようになります。

彼女の最期のシーンは、デンジにとって初めて経験する「見返りを求めない純粋な愛」の形でした。パワーとの関係を通じて、デンジは**「誰かから与えられる幸福」ではなく、「誰かに尽くし、誰かを守ることで生まれる幸福」**を学びます。これは、彼の精神的な成長において不可欠なステップでした。

🩸 第二部:アサとデンジ、そして新しい「日常」

第二部では、戦争のデビル・ヨルと、孤独な女子高生・三鷹アサが主要な視点となり、物語はより学校生活や社会的なテーマに切り込んでいきます。

アサは、自分が誰にも必要とされていないと感じている、デンジとは対照的な「普通」の生活を送る少年です。彼女がヨルと契約し、チェンソーマンを倒そうとする動機は、デンジと同じく**「居場所」と「承認」**を求める切実な願いに基づいています。

デンジは、ヒーローとして祭り上げられながらも、正体を隠し「普通」の学生生活を送ろうとします。しかし、彼がどれだけ「普通」を望んでも、その特異な存在が彼を非日常へと引き戻します。

第二部が私たちに突きつけるのは、**「幸福を追い求めること自体が、最大の非日常ではないか?」**という問いです。現代社会において、SNSでの承認欲求や、他者との比較による自己肯定感の揺らぎは、デンジの「普通への飢え」と通じるものがあります。