AIと著作権:便利さの裏に潜むリスクと私たちの責任

最近、AIの進化が本当にすごいですよね! ChatGPTのような文章生成AIや、Midjourney、Stable Diffusionといった画像生成AIなど、私たちのクリエイティブな活動をサポートしてくれるAIツールがどんどん登場しています。アイデア出しから作品制作まで、AIが手助けしてくれる場面も増えてきました。

でも、ちょっと待ってください! このAIの「便利さ」の裏には、実は見過ごせない**「著作権」の問題**が潜んでいるんです。

今日は、AIと著作権について、特に**「AIが著作権を侵害することがなぜ悪なのか」**という点に焦点を当てて、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。具体的な事件も交えながら、私たちの責任についても深掘りしていきましょう。

AIの「盗作」って、どういうこと?

まず、「AIが盗作する」って、どういうことだと思いますか? AI自身に悪意があるわけじゃないですよね。

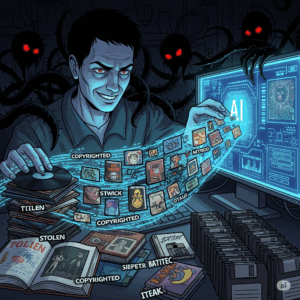

AIは、私たち人間が与えた膨大なデータ(インターネット上の画像、文章、音楽など)を学習して、新しいコンテンツを生み出します。この学習データの中には、当然ながら著作権で保護されている作品もたくさん含まれています。

問題は、AIが生成したコンテンツが、学習元となった特定の著作物と「酷似」してしまったり、「無断で模倣」してしまったりするケースです。

想像してみてください。もしAIが、皆さんが時間をかけて一生懸命描いた絵や、心血注いで書いた文章を、まるで自分の作品のように使ってしまったら……。それは、人間が他人の作品をパクる「盗作」と同じように扱われる可能性があるんです。AIに悪意がなくても、結果的に著作権を侵害してしまうことが起こり得るんですね。

現実に起こった「事件」を深掘り! AIと著作権の最前線

AIによる著作権侵害は、もはや遠い未来の話ではありません。実際に、世界中で法廷闘争に発展しているケースも出てきています。

事例1:画像生成AIとアーティストたちの反発(例:Stability AI、Midjourney、DeviantArtへの集団訴訟)

2023年1月、アメリカでは、画像生成AIを提供するStability AI、Midjourney、そして画像共有サイトDeviantArtに対し、複数のアーティストが集団訴訟を起こしました。彼らの主張は、AIがアーティストの作品を無断で学習データとして利用し、それによって生成された画像が著作権を侵害しているというものです。

多くのアーティストは、自分の作品がAIの学習に使われること自体に疑問を呈しています。自分の作品が勝手にAIに学習され、その模倣品が作られたり、自分たちの仕事を奪う可能性のあるAIツールに使われたりすることへの怒りが背景にあります。この訴訟は、AIの学習データと著作権のあり方について、大きな議論を巻き起こしました。

事例2:文章生成AIとメディアの対立(例:ニューヨーク・タイムズによるOpenAI提訴)

記憶に新しいのが、2023年12月、アメリカの有力紙**「ニューヨーク・タイムズ」が、AI開発企業のOpenAIとマイクロソフトを提訴**した一件です。

ニューヨーク・タイムズは、OpenAIのChatGPTなどのAIモデルが、同紙の著作物(記事など)を無断で大量に学習データとして利用し、その結果、AIが生成した文章が同紙のコンテンツと酷似したり、事実を誤って伝播したりしていると主張しています。これは、AIが「パクリ記事」を量産する可能性や、ジャーナリズムの根幹を揺るがしかねない問題として、世界中で注目されています。

これらの事例は、AI技術がビジネスやクリエイティブ業界に与える影響の大きさと、それに対する著作権者の強い危機感を如実に示しています。

なぜAIによる著作権侵害が「悪」なのか?

AIに悪意がないにしても、なぜAIによる著作権侵害は「悪」なのでしょうか?

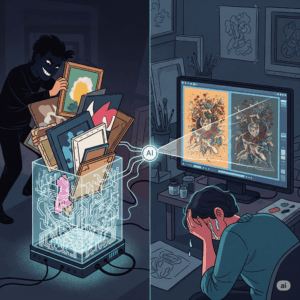

- クリエイターの努力と権利の軽視:

写真家が最高の瞬間を捉えるために何時間も待ち、画家が何日もかけて一枚の絵を仕上げ、作家が夜を徹して物語を紡ぐ……。これら全ての作品は、**クリエイターの「時間」「労力」「情熱」「才能」**が凝縮されたものです。著作権は、そうした彼らの努力を法的に保護し、作品が生み出す正当な対価を受け取る権利を保障するものです。AIがこれを簡単に模倣し、無断で利用することは、クリエイターの根幹を否定する行為に他なりません。 - 創造性の阻害と文化の停滞:

もし、どんな作品を作ってもAIにすぐに模倣され、正当な対価が得られないとしたら、クリエイターは新しい作品を生み出す意欲を失ってしまうでしょう。著作権がきちんと守られなければ、新しいアイデアや表現が生まれにくくなり、結果として社会全体の文化的な創造性が停滞してしまうことにも繋がります。 - 倫理観の欠如と無責任な利用:

AIはあくまで「ツール」です。包丁が料理にも凶器にもなるように、AIも「善用」も「悪用」も可能です。著作権を侵害する形でAIを利用することは、倫理的に許されるべきではありません。AIが意図せず著作権を侵害してしまったとしても、それを利用する人間には**「確認し、責任を持つ」という倫理的な義務**があります。

AIは人間の創造性を拡張する強力なツールです。しかし、その力を正しく使うためには、常にクリエイターへの敬意と著作権というルールを心に留めておく必要があります。

AIと著作権侵害を防ぐための対策と警告

では、このAIと著作権の問題にどう向き合えば良いのでしょうか?

開発者・企業に求められること

- 学習データの透明性と管理: AI開発企業は、どのようなデータを学習に使っているのかを明確にし、著作権保護への配慮を徹底する必要があります。著作権者の許諾を得る仕組み作りや、学習データから著作権で保護されたコンテンツを除外する技術の導入などが求められます。

- 類似性検出技術の向上: AIが生成するコンテンツが既存の著作物にどれだけ類似しているかを高精度で検出できる技術の開発も進められています。

- 法整備への協力: 各国でAIと著作権に関する法整備が議論されています。開発企業も積極的に協力し、健全なルール作りに貢献すべきです。

そして、私たち「利用者」への警告!

AIは素晴らしいツールですが、最終的な責任はそれを利用する私たち人間にあります。以下の点にくれぐれも注意しましょう。

- 安易な利用の危険性を知る: AIが生成したコンテンツが、実は著作権侵害の可能性があることを常に意識してください。特に、どこから引っ張ってきたか分からない情報や、誰かの作品にそっくりな出力には注意が必要です。

- 「確認」と「検証」の習慣をつける: AIが生成した文章や画像を使う前に、それが本当にオリジナルなのか、既存の作品に酷似していないか、自分で検索するなどして確認する習慣をつけましょう。

- 商業利用は特に慎重に!: ブログの挿絵や、商品のデザインなど、ビジネス目的でAI生成コンテンツを利用する際は、著作権侵害のリスクが格段に高まります。必ず専門家(弁護士など)に相談するなど、最大限の注意を払いましょう。「知らなかった」では済まされない可能性があります。

- 出典の確認と明記: AIが生成した情報源が不明な場合は、むやみに信じたり、公開したりしないようにしましょう。もし参考にしている情報源が明確であれば、それを明記するなど、著作権に配慮した利用を心がけることも大切です。

私たちにできること:AIとの健全な共存のために

AIの進化は止まりません。だからこそ、私たち一人ひとりがこの問題に真剣に向き合い、AIと著作権に関する知識を深めることが重要です。

- 著作権意識を常に高く持つ: 「これって、誰かの作品じゃないかな?」「勝手に使っていいのかな?」という疑問を常に持ち、著作権を尊重する姿勢を忘れないでください。

- 情報を共有し、議論する: AIと著作権に関する問題は、まだ答えが出ていない部分も多いです。友人や同僚と情報交換したり、SNSなどで意見を交わしたりすることで、より良い解決策や対応策が見つかるかもしれません。

- クリエイターへの敬意を忘れない: AIがどんなに素晴らしいコンテンツを生成しても、その根底には、長年にわたる人間のクリエイターたちの努力と創造性があります。私たちは常に、彼らの作品に感謝し、その権利を尊重する心を忘れてはなりません。

AIは、私たちの創造性を無限に広げる可能性を秘めた、まさに「魔法の杖」のような存在です。しかし、その魔法を正しく、そして倫理的に使うためには、「著作権」という、クリエイターが安心して作品を生み出すための大切なルールを理解し、守り続けることが不可欠です。

AIと人類が共に豊かな未来を築くために、今、私たち一人ひとりが意識を変え、行動していきましょう!

-272x180.jpg)