「ただいま」の声が聞こえる日 〜お盆に迎えるご先祖様〜

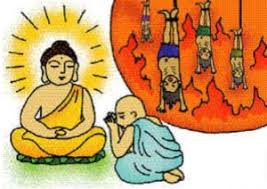

夏の暑さが厳しくなる頃、私たちはご先祖様をお迎えする「お盆」という大切な期間を迎えます。 お盆の正式名称は「盂蘭盆会(うらぼんえ)」。サンスクリット語の「ウランバーナ」が語源とされ、「逆さ吊りの苦しみ」という意味があります。

この言葉の由来は、お釈迦様の弟子である**目連(もくれん)**の物語にあります。目連は神通力によって、亡くなった母親が地獄で逆さ吊りの苦しみを受けていることを知りました。悲しみに暮れた目連はお釈迦様に助けを求め、その教えに従い、僧侶たちに飲食を施す供養を行ったところ、母親は苦しみから救われたと言います。この仏教の教えが、日本の祖先を敬う信仰と結びつき、現在の「お盆」の形ができました。

きゅうりとなすに託す想い

お盆の期間は、一般的に8月13日〜16日の4日間を指すことが多いですが、地域によっては7月に行われるところもあります。この期間中、私たちの家では、様々な風習を通じてご先祖様をお迎えします。

最も有名なものの一つが「精霊馬(しょうりょうま)」ではないでしょうか。きゅうりやなすに割り箸などで脚をつけた、あれです。きゅうりは「馬」に見立てられ、「ご先祖様が一日も早く家へ帰ってこられるように」。そしてなすは「牛」に見立てられ、「お供え物をたくさん乗せて、ゆっくりとあの世へ帰っていってほしい」という願いが込められています。

まるで、ご先祖様が迷わないようにと灯す「迎え火」や「送り火」も、こうした想いの象徴です。

世代を超えて受け継がれる時間

お盆は、ご先祖様の霊を供養する仏教行事であると同時に、家族や親戚が一堂に会する大切な時間でもあります。普段は離れて暮らす家族が集まり、ご先祖様のお墓をきれいにしたり、昔の思い出話に花を咲かせたりする、かけがえのない機会です。

お盆は、故人を偲び、命のつながりを感じる日。それは、私たちが今ここにいるのは、ご先祖様がいたからなのだと、改めて感謝の気持ちを伝える日でもあります。「ただいま」と帰ってくるご先祖様を温かく迎え入れ、そして「ありがとう」と見送る。

この古くからの風習に込められた、世代を超えて受け継がれる温かい想いは、これからもずっと私たちの心に残り続けるのでしょう。