日本が誇る伝統工芸品10選!時代を超えて愛される匠の技と美

日本には、古くから受け継がれてきた「伝統工芸品」が数多く存在します。長い年月をかけて培われた職人たちの技と、地域の風土が育んだ美意識が凝縮されたこれらの品々は、私たちの暮らしに彩りを与えてくれます。今回は、その中から特に有名で、現代でも愛され続けている日本の伝統工芸品を10品厳選してご紹介します。

1. 陶磁器の王者「有田焼」(佐賀県)

日本の磁器の始まりとされる有田焼。江戸時代初期に、朝鮮から渡来した陶工・李参平によって、佐賀県有田町で磁器の原料となる陶石が発見されたことが始まりです。有田焼は、白く美しい素地に、染付や上絵付けで施された繊細で華やかな絵付けが特徴です。国内外で高い評価を受け、その美しさは「伊万里焼」としても知られ、ヨーロッパの貴族をも魅了しました。現代でも、食卓を彩る器として多くの人々に愛されています。

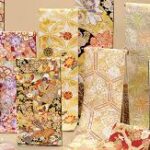

2. 緻密な文様が織りなす「西陣織」(京都府)

「織物といえば西陣」と言われるほど、日本の織物の最高峰とされる西陣織。京都の西陣地区で生産される高級な絹織物で、多種多様な技法を用いて作られます。金糸や銀糸をふんだんに使い、絢爛豪華で重厚な文様が特徴です。着物の帯や着物そのものだけでなく、ネクタイやハンドバッグなど、現代のファッションアイテムにも取り入れられています。

3. 透明な輝きに刻む「江戸切子」(東京都)

ガラスの表面に繊細なカットを施す江戸切子。江戸時代後期に、江戸大伝馬町でガラス製品を製造していた加賀屋久兵衛が、ガラスの表面に金剛砂を用いて切子細工を施したのが始まりとされています。透明度の高いクリスタルガラスに、伝統的な幾何学模様や菊繋ぎ文様などを刻み込むことで、光を反射して美しい輝きを放ちます。グラスやお猪口として、日々の食卓に華を添えてくれます。

4. 漆の艶が紡ぐ「輪島塗」(石川県)

漆器の最高峰として名高い輪島塗。石川県輪島市で生産される漆器で、堅牢で美しい漆器として知られています。その特徴は、木地固めから漆塗りの工程まで、実に100以上の工程を経て作られることです。特に、下地には珪藻土を混ぜた「地の粉」を使い、非常に丈夫な器が生まれます。金や銀で繊細な絵を描く「蒔絵(まきえ)」や、模様を彫り込んで漆を埋める「沈金(ちんきん)」の技術は、見る者を惹きつけます。

5. 土の温もりを感じる「信楽焼」(滋賀県)

滋賀県甲賀市信楽町で生産される信楽焼は、「狸の置物」で全国的に有名ですが、その魅力はそれだけではありません。日本六古窯の一つにも数えられ、茶道の世界でも高く評価されてきました。土に含まれる鉄分が焼成によって独特の赤褐色に発色したり、薪の灰が器に降り積もることで「胡麻(ごま)」と呼ばれる模様が生まれるなど、土の質感や自然の窯変を活かした素朴な風合いが特徴です。

6. 使うほどに味わい深い「南部鉄器」(岩手県)

ずっしりとした重みと、素朴な質感が魅力の南部鉄器。岩手県盛岡市や奥州市で作られる鉄鋳物で、その歴史は江戸時代中期にまで遡ります。急須や鍋、風鈴など、様々な製品が作られています。南部鉄器の最大の魅力は、熱伝導率が良く、保温性が高いことです。特に、鉄瓶で沸かしたお湯はまろやかになり、お茶やコーヒーが美味しくなると言われています。

7. 木の精巧なパズル「箱根寄木細工」(神奈川県)

様々な種類の木材を組み合わせ、幾何学的な美しい模様を作り出す箱根寄木細工。神奈川県箱根町を中心に作られており、江戸時代末期に始まったとされています。木材が持つ自然な色や木目の違いを活かし、一切着色せずに文様を作り上げる技術は圧巻です。秘密箱や小物入れなど、遊び心のある工芸品も多く、お土産としても人気があります。

8. 釉薬を使わない美「備前焼」(岡山県)

日本六古窯の一つに数えられる備前焼。岡山県備前市で生産され、釉薬を一切使わずに焼き締めるのが特徴です。約2週間にわたる高温の窯の中で、土に含まれる鉄分や、火や灰の当たり方によって、一つひとつ異なる模様や色が生まれます。この「窯変(ようへん)」と呼ばれる景色は、同じものが二つとない一点ものです。

9. 檜の香りが漂う「大館曲げわっぱ」(秋田県)

スギやヒノキなどの薄い板を曲げ、桜の皮で縫い留めて作る大館曲げわっぱ。秋田県大館市で作られる伝統工芸品です。その代表的な製品がお弁当箱です。天然木が持つ調湿効果により、ご飯が冷めても美味しく食べられるのが最大の魅力です。木目が美しく、使うほどに飴色に変化していくので、長く愛用できます。

10. 華やかさに息をのむ「京友禅」(京都府)

日本の染色技法の最高峰とされる京友禅。京都で発達したこの染め物は、絵画のように繊細で華やかな模様が特徴です。布に糊で防染をしてから色を挿していく「友禅染」の技法は、多くの工程を経て完成します。着物や帯だけでなく、ショールや小物などにもその美しさが生かされています。

まとめ

今回ご紹介した10の伝統工芸品は、それぞれが異なる素材と技術、そして地域の歴史と文化を背景に持っています。これらの品々を手にすることで、日本の美しいものづくりの心に触れることができます。ぜひ、自分のお気に入りの一品を見つけて、日々の暮らしに取り入れてみてください。