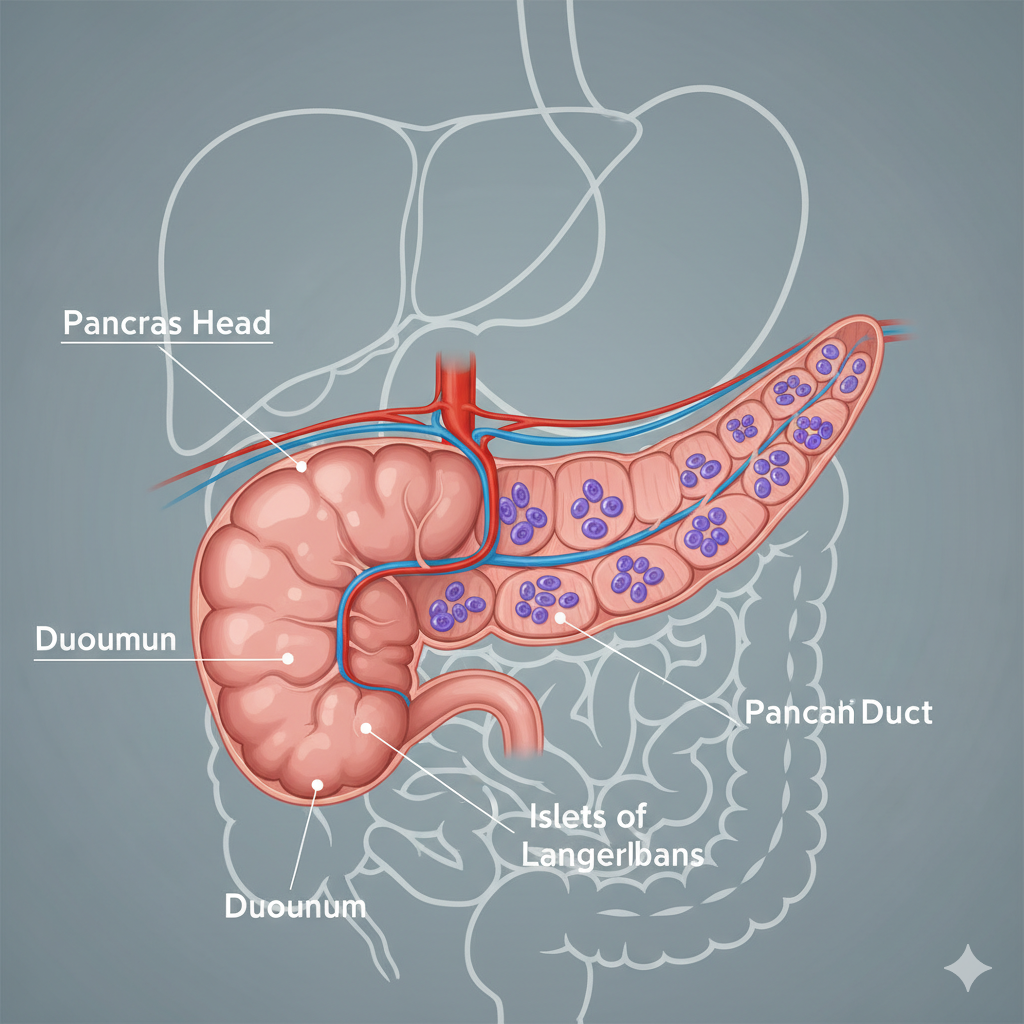

膵臓の役割と重要性

膵臓は胃の裏側にある長さ15cmほどの細長い臓器で、大きく分けて2つの重要な役割を担っています。

- 外分泌機能: 消化酵素(アミラーゼ、リパーゼ、トリプシンなど)を分泌し、炭水化物、脂肪、タンパク質の消化を助けます。

- 内分泌機能: ホルモン(インスリン、グルカゴンなど)を分泌し、血糖値の調整を行います。

これらの機能が損なわれると、消化吸収不良や糖尿病など、さまざまな健康問題が生じます。

膵臓の病気と主な原因

膵臓の主な病気には、急性膵炎、慢性膵炎、膵がん、糖尿病(膵臓の機能障害が原因の場合)などがあります。それぞれの主な原因は以下の通りです。

1. 急性膵炎

膵臓が突然炎症を起こす病気で、激しい腹痛や背中の痛み、吐き気、嘔吐などが現れます。

- 主な原因:

- 胆石症: 胆管に詰まった胆石が膵管を塞ぎ、膵液の流れを阻害することで膵臓が自己消化されてしまう。

- アルコールの過剰摂取: 大量のアルコール摂取が膵臓に負担をかけ、膵液の分泌を刺激し、膵臓内で消化酵素が活性化してしまう。

- 高脂血症: 特に中性脂肪の異常な高値が膵炎を引き起こすことがある。

- 薬剤: 特定の薬剤が原因となることがある。

- 特発性: 原因が特定できない場合も少なくない。

2. 慢性膵炎

膵臓の炎症が繰り返し起こり、徐々に膵臓の組織が破壊され、機能が低下していく病気です。消化酵素やインスリンの分泌が減少します。

- 主な原因:

- アルコールの長期的な過剰摂取: 急性膵炎と同様に最大の原因とされています。

- 胆石症: 繰り返す胆石による膵炎が慢性化することがある。

- 自己免疫性膵炎: 免疫機能の異常により膵臓が攻撃される。

- 遺伝性膵炎: 特定の遺伝子異常が関与する。

- 特発性: 原因不明の場合もある。

3. 膵がん

膵臓に発生する悪性腫瘍で、早期発見が非常に難しいがんです。

- 主な原因(危険因子):

- 喫煙: 最も確実な危険因子の一つです。

- 慢性膵炎: 特に長期にわたる慢性膵炎は膵がんのリスクを高めます。

- 糖尿病: 特に成人になってから発症した糖尿病や、急激に悪化した糖尿病は膵がんのサインであることがあります。

- 肥満: 膵がんのリスクを高める要因とされています。

- 遺伝的要因: 家族歴がある場合や、特定の遺伝性症候群がある場合にリスクが高まります。

- 加齢: 高齢になるほど発症リスクが高まります。

膵臓病の検査方法

膵臓の病気は自覚症状が出にくいこともあり、早期発見のためには適切な検査が重要です。

1. 血液検査

- アミラーゼ、リパーゼ: 膵臓の酵素で、急性膵炎などで上昇します。

- CA19-9、CEA: 膵がんの腫瘍マーカーとして用いられますが、感度・特異度は限定的で、確定診断には他の検査が必要です。

- 血糖値、HbA1c: 糖尿病の有無やコントロール状態を確認します。

- 中性脂肪、コレステロール: 高脂血症が膵炎の原因となることがあるため確認します。

2. 尿検査

- 尿中アミラーゼ: 膵炎の診断補助として用いられることがあります。

3. 画像検査

- 腹部超音波検査(エコー): 簡便で非侵襲的な検査で、膵臓の形態異常、膵管の拡張、胆石の有無などを確認します。

- CT検査(コンピューター断層撮影): 膵臓の全体像や周囲の臓器との関係、腫瘍の有無や大きさ、転移の有無などを詳細に評価できます。造影剤を使うことでより詳細な情報が得られます。

- MRI検査(磁気共鳴画像): 特に膵管や胆管の状態を詳しく見るのに適しています(MRCP:磁気共鳴胆管膵管造影)。

- PET検査(陽電子放出断層撮影): がんの病期診断や転移の評価に用いられることがあります。

4. 内視鏡を用いた検査

- 内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP): 口から挿入した内視鏡を十二指腸まで進め、膵管や胆管に造影剤を注入してX線撮影を行います。診断だけでなく、胆石除去やステント留置などの治療も可能です。

- 超音波内視鏡検査(EUS): 内視鏡の先端に超音波装置がついているため、膵臓を胃や十二指腸の内側から詳細に観察できます。小さな病変の発見や、組織の採取(生検)も可能です。

- 内視鏡的乳頭括約筋切開術(EST): ERCPと組み合わせて、胆管や膵管の出口を広げる処置です。

5. 組織検査(生検)

- EUS-FNA(超音波内視鏡下穿刺吸引法)などを用いて、病変の一部を採取し、顕微鏡で組織を詳しく調べることで、良性か悪性かを確定診断します。

膵臓の病気は発見が遅れがちですが、早期に適切な診断と治療を行うことが非常に重要です。上記のような症状が疑われる場合は、速やかに医療機関を受診し、専門医の診察を受けることをお勧めします。