🏯 謎の巨大石垣が守る!広島に眠る「毛利元就の埋蔵銀」伝説と戦国の秘宝

広島県は、瀬戸内海の豊かな自然と、戦国時代を代表する大名・毛利元就(もうり もとなり)が活躍した歴史の舞台です。この地には、元就の**「三矢の訓(みつやの おしえ)」**に象徴される絆と、現代の科学をもってしても解き明かせない巨大なロマン――埋蔵金伝説が深く根付いています。

今回は、広島県内の特に有名な埋蔵金伝説に焦点を当て、その謎と背景を深掘りします。

🥇 広島埋蔵金伝説の「本命」:毛利元就の埋蔵銀

広島に伝わる埋蔵金伝説の中でも、最も信憑性が高く、多くの探索者を魅了してきたのが毛利元就の隠し財です。

1. 舞台は瀬戸内海の要衝:呉市・倉橋島の法専寺

伝説の舞台は、平清盛が開削したとされる**音戸ノ瀬戸(おんどのせと)に臨む、呉市・倉橋島にある法専寺(ほうせんじ)**です。この寺は、毛利氏の子孫が代々住職を務めてきた歴史を持つ、毛利家ゆかりの深い場所です。

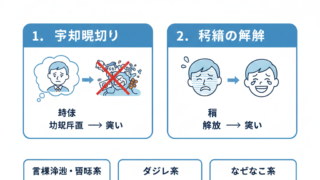

- 異様な「武者返しの石垣」: 一見すると静かな寺ですが、その敷地には要塞のような厳重な武者返しの石垣が築かれています。寺院としては異例のこの構造が、「何か特別なもの」を守っているのではないかという疑惑を生みました。

- 財宝の中身は「石見銀」か?: 毛利元就といえば、当時日本最大の産出量を誇った石見銀山(いわみぎんざん)を掌握していたことが知られています。この伝説の埋蔵金の正体は、元就が隠した莫大な量の石見銀である可能性が高いとされています。

2. 銀を巡る歴史的な証拠

法専寺の伝説を裏付けるかのような歴史的な記録も存在します。元就の孫である**毛利輝元(てるもと)**が、豊臣秀吉に銀を献上する際、通常のルートではなく、わざわざ音戸ノ瀬戸を経由してこの地に船を着けている記録が残されています。

これは、銀の運び出しの途中で法専寺に立ち寄り、一部の銀を隠したのではないかという推測を強める状況証拠となっています。

3. 現代の探索とテレビ番組での発掘

この毛利元就の埋蔵銀伝説は、現代のトレジャーハンターやテレビ番組をも動かしてきました。

過去には、寺の境内を金属探知機で調査したところ、銀に酷似した反応が出たことも報じられています。実際に発掘作業が行われた例もありますが、決定的な証拠となる石見銀の塊は、未だ発見されていません。その巧妙な隠し場所は、現代の技術をもってしても、簡単には見破れないようです。

⚔️ その他の広島に伝わる戦国の秘宝伝説

毛利元就の埋蔵銀以外にも、広島の各地には戦国時代の混乱期に生まれた、知られざる埋蔵金伝説が残されています。

4. 武田山「黄金の茶釜」伝説(広島市安佐南区)

広島市にそびえる武田山は、安芸国(あきのくに)の守護であった安芸武田氏が居城とした**銀山城(かなやまじょう)**があった場所です。

- 伝説の背景: 1541年、毛利元就によって銀山城が落城した際、安芸武田氏の豪傑である**武田光和(たけだ みつかず)が、家宝や財宝の象徴として「黄金の茶釜」**を城内のどこかに隠したという逸話が残されています。

- ロマンの舞台: 要害堅固で鳴らした銀山城跡には、今も多くの登山客が訪れますが、山中に眠る茶釜の行方は、永遠の謎となっています。

5. 八ッ尾城(やつおじょう)埋蔵金の祟り(安芸高田市)

安芸高田市吉田町、毛利元就の居城であった**吉田郡山城(よしだこおりやまじょう)**の近隣にも、埋蔵金伝説があります。

- 祟りの伝説: 八ッ尾城の跡地に建つ妙見堂の傍らには、「南無妙法蓮華経」の妙号を刻んだ石碑があり、その下には黄金の秘密が隠されていると古老から語り継がれています。

- 恐れられる理由: この埋蔵金に触れようとすると必ず祟りがあると言われており、そのため誰も掘り起こす者がいないという、恐ろしさとロマンが入り混じった伝説です。

✨ 広島の埋蔵金伝説が持つ意味

なぜ、広島の地にはこれほどまでに埋蔵金伝説が色濃く残っているのでしょうか。

それは、ひとえに毛利氏という巨大な大名の存在にあります。毛利元就は一代で中国地方を制覇し、石見銀山という膨大な富の源泉を手にしました。そして、彼の死後も、関ヶ原の戦いなどで毛利家は浮沈を経験しています。

- 戦乱の備え: 巨大な勢力であった毛利氏が、有事の際や、一族の存続のために、秘密裏に財を隠したと考えるのは自然なことです。

- ロマンの具現化: 毛利元就の知略は広く知られており、彼が隠した財宝には、簡単には解けない巧妙な暗号や仕掛けが施されているはずだという期待感が、伝説をよりロマンティックにしています。

広島の埋蔵金伝説は、単なる宝探しの物語ではなく、戦国時代を生き抜いた武将たちの知恵と、一族の未来への願いが凝縮された、まさに歴史のタイムカプセルと言えるでしょう。