🇯🇵 日本で最初のお金は何だった?歴史を動かした貨幣の誕生

「お金」のない時代から、私たちはどのようにして独自の貨幣を生み出し、経済を発展させてきたのでしょうか?日本で初めて鋳造された貨幣は、単なる交換手段ではなく、国家の権威を示す重要なシンボルでした。

👑 日本最古の貨幣は「富本銭」か「和同開珎」か?

長らく、日本の公式な歴史書に登場し、一般に「日本最初のお金」とされてきたのは、奈良時代初期に発行された**「和同開珎(わどうかいちん/わどうかいほう)」**でした。

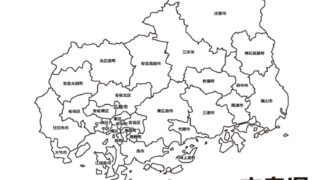

しかし、20世紀後半の飛鳥池遺跡(奈良県)の発掘調査により、その常識が覆されました。

- 富本銭(ふほんせん)

- 時期: 7世紀後半(飛鳥時代、和同開珎より約30年早い)

- 特徴: 中央に穴が開き、「富本」の二文字と周囲に七曜星を模した文様が刻まれています。

- 意義: 1999年に「皇朝十二銭(こうちょうじゅうにせん)」以前の貨幣である可能性が高いとされ、現在では日本最古の鋳造貨幣として有力視されています。これは、律令国家の成立期に、国家主導で貨幣の鋳造が試みられていたことを示しています。

- 和同開珎(わどうかいちん/わどうかいほう)

- 時期: 和銅元年(708年)

- 特徴: 中国の開元通宝をモデルにしており、後の日本の貨幣の基本形となりました。

- 意義: 律令国家の経済を動かすために、本格的に流通を目的として発行された最初の貨幣です。この貨幣の登場により、日本は本格的な貨幣経済への一歩を踏み出しました。

現在、学術的には**「富本銭が最古の鋳造銭、和同開珎が最古の流通銭」**として理解されることが多いです。

⚖️ 貨幣発行の目的:経済と権威

なぜ当時の日本は、中国に倣ってまで自国で貨幣を造る必要があったのでしょうか?

それは、単に物を交換するためだけではありません。

- 国家の威信: 貨幣を鋳造し、全国に流通させる能力は、中央集権的な律令国家としての権威と統治力を国内・国外に示す最大の証拠でした。

- 財源の確保: 租税を米や布だけでなく貨幣で納めさせることで、朝廷の財政基盤を安定させ、物資の流通を管理しようとしました。

- 都の繁栄: 貨幣の流通を促進するため、都に住む人や官人には貨幣の使用が強く奨励されました。

特に、和同開珎の発行に際しては、貨幣使用の奨励策として**「蓄銭叙位令(ちくせんじょいれい)」**という法令が出されました。これは、一定額以上の銭を貯めた者には位階を与えるというもので、半ば強引にでも貨幣を流通させようとする国家の強い意志が感じられます。

日本で最初のお金は、単なる銅の塊ではなく、新しい国づくりを目指した当時の人々の野望と挑戦の結晶だったのです。

日本の貨幣の歴史は、この後、平安時代にかけて発行が続く「皇朝十二銭」を経て、やがて宋銭などの渡来銭が主流となるなど、紆余曲折を経ていきます。