移動手段に欠かせない交通手段としてやはり自転車は入りますよね?

しかし、自転車のルールを知らずに乗っている方、知らないと後々後悔することになりますよ?

今回は知られていない自転車の交通ルールをお教えしましょう!!

知っておきたい自転車の交通ルール

自転車の主な交通ルールとして、自転車安全利用五則

-

車道が原則、左側を通行

-

自転車は「軽車両」と位置づけられており、車道と歩道の区別があるところでは原則として車道の左側を通行しなければなりません。

-

ただし、標識がある場合や、13歳未満の子供、70歳以上の高齢者などが運転する場合、その他やむを得ない場合は歩道を通行できます。

-

-

歩道は例外、歩行者を優先

-

歩道を通行する場合は、車道寄りを徐行(一般的に時速8キロメートルから10キロメートル程度)しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。

-

-

交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

-

信号は必ず守り、一時停止の標識がある場所や踏切などでは必ず止まって安全確認をしましょう。

-

-

夜間はライトを点灯

-

夜間は前照灯(ライト)を点け、自分の存在をアピールしましょう。

-

-

飲酒運転は禁止

-

自転車の飲酒運転も禁止されており、罰則があります。

-

※令和6年11月より罰則が変わりました!!

| 違反者 | 自転車を酒気帯び状態で運転した場合 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |||||||||

| 自転車の提供者 | 違反者に自転車を提供した場合 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |||||||||

| 酒類の提供者・同乗者 | 違反者に酒類を提供した場合、または自転車に同乗した場合 | 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

|

自転車運転中の携帯電話使用等(ながらスマホ)

- 通話(手で保持する場合)

- スマートフォンなどを手で持って通話すること。(ハンズフリー装置を使用する場合などを除く。)

- 画像注視(画面を見つめる行為)

- スマートフォンなどの画面に表示された画像を注視すること。

- 手で持っている場合はもちろん、自転車のハンドルなどに固定していても、カーナビのように画面をじっと見つめる行為は禁止されます。

| 違反者(ながらスマホをした場合) | 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金 |

| 交通の危険を生じさせた場合 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |

※停車中の操作は罰則の対象外

「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転」自転車運転者講習制度の対象となります。

これは、これらの行為が特に危険性が高い「危険行為」に位置づけられたためです。

自転車運転者講習制度について

自転車運転者講習制度は、対象となる危険行為(自転車の酒気帯び運転、自転車運転中の携帯電話使用等)を3年以内に2回以上繰り返して行った場合に、公安委員会から受講命令が出される制度です。

| 危険行為の種類 | 講習の対象となる回数 |

| 運転中のながらスマホ | 3年以内に2回以上 |

| 酒気帯び運転 | 3年以内に2回以上 |

※受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金に処せられます。

電動アシスト自転車とペダル付き電動バイクの違い

電動アシスト自転車の法律上の主な基準

電動アシスト自転車が「自転車」として公道を走るために、道路交通法施行規則で定められている主な基準は以下の3点です。

- ペダルをこぐこと(人力)が必須

- 搭乗者がペダルをこがないとモーターが作動して走行しない構造であること。(ペダルをこがずにモーターの力だけで進むものは、電動バイクや原動機付自転車と見なされます。)

- アシスト比率の制限

- 人の力(人力)に対するモーターの補助力(アシスト力)の比率が定められています。

- 時速10km未満:人の力に対する補助力の比率が最大1:2(人の力の2倍まで)であること。

- 時速10km以上24km未満:速度が上がるにしたがって、アシスト比率が徐々に減少すること。

- アシスト停止速度の制限

- 時速24km以上の速度になった場合、モーターによる補助力が加わらない(アシストがゼロになる)こと。

| 義務付けられている基準 | 詳細 |

| 自力走行の禁止 | ペダルをこがなければモーターが作動しない構造であること。 |

| アシスト比率の制限 | 人力に対する補助力の比率が、時速10km未満では最大1:2(人の力の2倍まで)を超えないこと。 |

| アシスト停止速度 | 時速24km以上になると、モーターによる補助力がゼロになること。 |

| 義務付けられている交通ルール | 違反した場合の罰則例 |

| 信号の遵守 | 信号無視 (罰則あり) |

| 一時停止の遵守 | 一時停止違反 (罰則あり) |

| 車道の左側通行 | 原則として車道を通行し、車道の左側端に寄って走行する義務。 |

| 夜間のライト点灯 | 夜間は**前照灯と尾灯(または反射板)**を点灯させる義務。 |

| ながら運転の禁止 | 携帯電話(スマホ)の使用・注視 (罰則あり) |

| 飲酒運転の禁止 | 酒気帯び運転・酒酔い運転 (罰則あり・非常に重い) |

| ヘルメット着用 | 全年齢で着用が努力義務(義務ではありませんが強く推奨されています)。 |

| 義務付けられていること | 詳細 |

| 保険の加入 | 条例により、加入が義務(または努力義務)となっている自治体が多数あります。 |

| 罰則 | 条例に基づく義務のため、多くの場合、現時点では罰則はありませんが、加入の徹底が求められています。 |

ペダル付き電動バイク(通称:モペット、フル電動自転車と呼ばれることもあります)

ペダルをこぐ装置(自転車のように人の力で走行する機能)と、電動モーターの力だけで走行できる機能(スロットルなどで操作する機能)の両方を備えた二輪車のことです。

この車両の最も重要な点は、電動モーターの力だけで走行できる機能を持っているため、法律上は**電動アシスト自転車ではなく、原則として「原動機付自転車(原付バイク)」**と同じ扱いになるということです。

電動アシスト自転車との決定的な違いは、ペダルをこがなくてもモーターの力だけで進める(自走できる)点にあります。

公道走行に必要な条件(原付バイク扱いの場合)

ペダル付き電動バイクを公道で運転する場合、その車両が原付バイク(原動機付自転車)と見なされるため、以下のルールをすべて守る必要があります。

| 項目 | 義務(原付バイクと同じ) |

| 運転免許 | 必要(原付免許、またはそれ以上の運転免許) |

| ヘルメット | 着用義務 |

| ナンバープレート | 必要(市町村役場などで交付を受け、表示する義務) |

| 自賠責保険 | 加入義務 |

| 通行場所 | 車道(歩道・路側帯の走行は不可) |

| 保安部品 | 方向指示器(ウィンカー)、ミラー、警音器(ホーン)など、原付バイクとして必要な部品の装備義務 |

たとえ電源を切ってペダルをこいで走行している場合でも、その車両にモーターで自走できる構造が備わっている以上、原付バイクとして扱われます。これらのルールを守らずに運転すると、無免許運転や整備不良などの重大な道路交通法違反となり、厳しい罰則の対象となります。

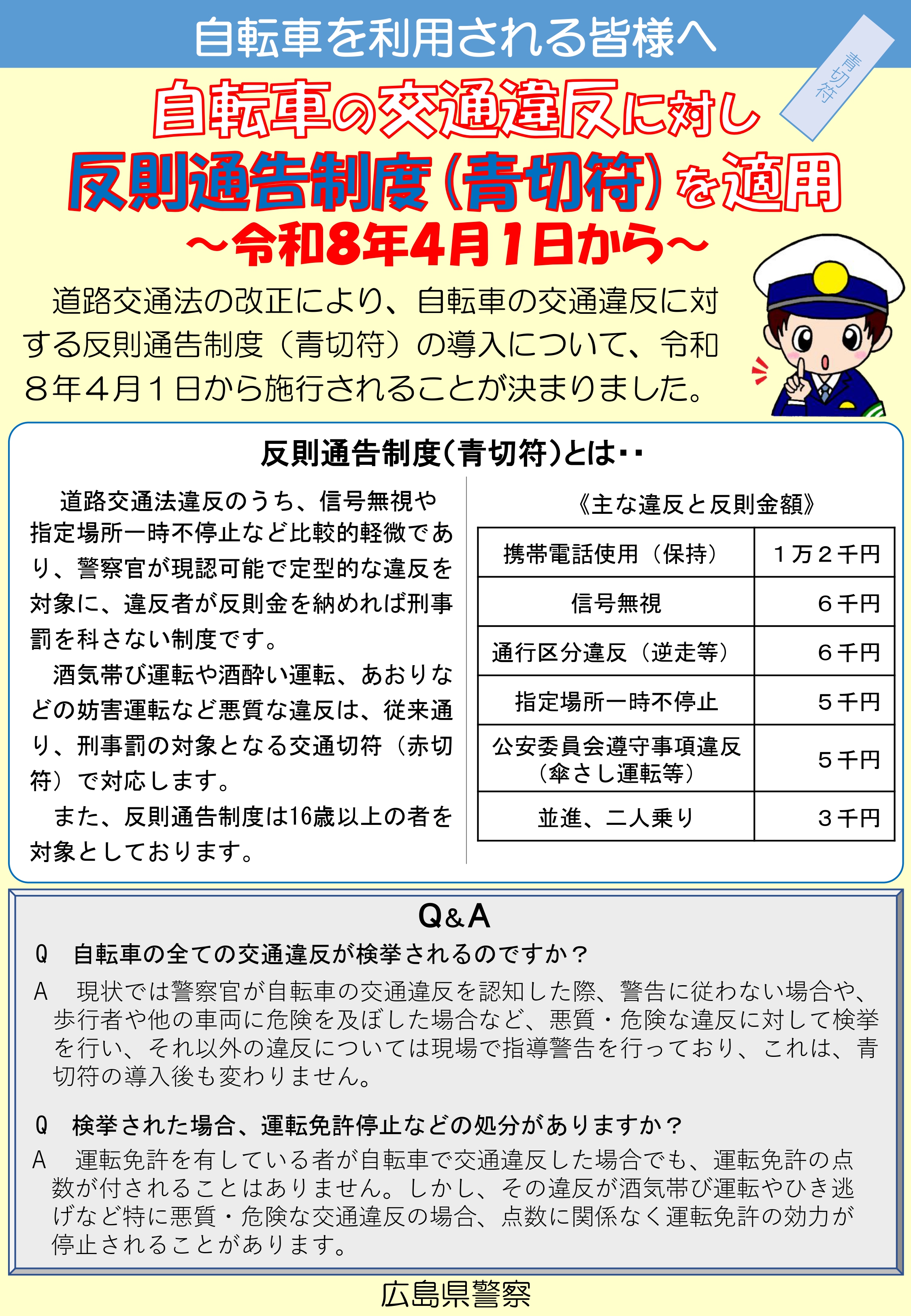

自転車青切符制度とは、自転車による一定の交通違反について、自動車やバイクと同様に「交通反則通告制度」を適用し、反則金(罰金ではない行政上の過料)を課す制度のことです。

これまでは、自転車の交通違反は、特に悪質な場合を除き、警察官による「指導警告」で終わるか、悪質な場合は「赤切符」(刑事罰の対象)で処理されていました。青切符制度の導入により、この中間的な違反処理が可能になります。

制度のポイント

| 項目 | 詳細 |

| 正式名称 | 自転車交通反則通告制度 |

| 導入時期 | 2026年(令和8年)4月1日から施行される予定です。 |

| 対象者 | 16歳以上の自転車運転者。 |

| 対象となる行為 | 信号無視、一時不停止、通行区分違反(逆走、歩道通行違反)、ながらスマホなど、113の違反行為が対象となる見込みです。 |

| 制度の仕組み | 警察官から**「青切符(交通反則告知書)」と「納付書」**を交付されます。指定された期日までに反則金を納付すれば、刑事罰(懲役や罰金)を科されずに事件が終結します。 |

| 反則金の例 | 違反行為によって異なりますが、例として以下の金額が設定される見込みです。 – ながらスマホ:12,000円(最も高額) – 信号無視、通行区分違反(逆走):6,000円 – 傘差し運転、イヤホン使用(安全運転義務違反):5,000円 |

| 赤切符との違い | 酒酔い運転などの特に悪質・危険な違反や、青切符の反則金を納付しない場合、事故を起こした場合などは、これまで通り**「赤切符」**が交付され、刑事罰(懲役や罰金)の対象となります。 |

出典:広島県警察 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/

【広報紙】自転車の交通違反に対し反則通告制度を適用 (PDFファイル)

-225x180.jpg)

広島城.jpg)