月の裏側の詳細解説:表裏の非対称性の謎

月の裏側は単に地球から見えないというだけでなく、月の進化史を理解する上で極めて重要な、多くの謎を秘めた領域です。

1. 潮汐ロックの真の姿と秤動(ひょうどう)

地球から常に同じ面しか見えない現象を「潮汐ロック」と説明しましたが、実際には月はわずかに揺れ動いています。

- 秤動(Libration): 月の公転軌道が完全な円ではないことや、自転軸が公転面に対して傾いていることにより、地球から見ていると月が小さく首を振っているように見えます。この現象を秤動と呼びます。

- この秤動のおかげで、地球からは月の全面積の約59%を見ることができ、真の「裏側」(永遠に地球から見えない部分)は全体の41%にとどまります。

月の表面の画像

2. 「二つの顔」を持つ月の起源の謎

月の表側と裏側の最も顕著な違いは、先述の通り、暗い平原である「海」の分布です。この非対称性は「月の二つの顔(Lunar Dichotomy)」と呼ばれ、長年の大きな謎でした。

🔹 謎を解く鍵:熱と放射性元素

現在最も有力視されている説は、月の形成初期における**「熱」と「放射性元素」**の分布に起因するというものです。

- 地殻の厚さの違い(物理的な要因)

- 月の形成初期、地球から放射された高温の熱(赤外線など)を、常に地球を向いていた表側だけが強く浴び続けました。

- その結果、表側の物質は長時間高温の状態が続き、ゆっくりと冷却・固化しました。一方、裏側は早く冷え、その結果として表側より分厚い地殻が形成されました。

- 放射性元素の偏在(化学的な要因)

- 月を構成する岩石に含まれる熱源となる放射性元素(カリウム、トリウムなど)が、月の形成過程で地球に面した表側の地下深くに多く集積したと考えられています。

- これらの元素が放出する熱により、表側のマントルや地殻は裏側よりも高温の状態が長く保たれました。

- マグマの噴出の容易さ

- 表側は地殻が薄く、地下が高温だったため、巨大な天体衝突があった際に、マグマが容易に地表に噴出し、「海」を形成しやすかったのです。

- 裏側は地殻が分厚く、比較的低温だったため、衝突を受けてもマグマが噴出しにくく、クレーターがそのまま残り、「海」が少ない、ゴツゴツとした高地が残りました。

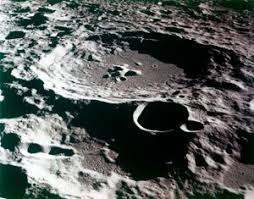

- 月の裏側の画像

3. 月の裏側の重要な地形

🔹 南極エイトケン盆地(South Pole-Aitken Basin, SPA)

月の裏側にあるこの巨大な衝突盆地は、単なるクレーターではありません。

- 太陽系の最大のクレーターの一つ:直径は約2,500km、深さは場所によって8kmにも達し、月で最も低い地点を含みます。

- 深部の物質の露出:この大規模な衝突は、月の地殻を貫通し、深部のマントル物質を地表に露出させた可能性があり、科学者が月の内部構造を直接研究できる唯一の場所かもしれません。

🔹 ツィオルコフスキー・クレーター

月の裏側の中でも比較的大きな「海」を持つ珍しいクレーターです。

- ロシアのロケット工学者の名にちなんで名付けられました。

- 周囲の高地に囲まれた中央の平らな部分が、裏側では珍しく玄武岩の溶岩で満たされており、裏側のマグマ活動の痕跡を示しています。

ツィオルコフスキー クレーター

4. 探査の最前線

🔹 中国の嫦娥(じょうが)計画

2019年、中国の嫦娥4号が、月の裏側にある南極エイトケン盆地のフォン・カルマン・クレーターに着陸しました。

- 世界初の裏側着陸:人類の探査史上初めて、月の裏側からデータを地球に送信しました。

- 科学的目的:月の深部にある物質の調査、そして月の裏側の環境を利用した低周波電波天文学(地球からのノイズがないため、宇宙初期の信号を探るのに最適)の実験を行っています。

-272x180.jpg)