小早川秀秋(こばやかわ ひであき)は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将・大名です。関ヶ原の戦いにおける裏切りによって広く知られていますが、その生涯は波乱に満ちたものでした。

- 生涯

- 出生から養子へ: 1582年(天正10年)、豊臣秀吉の正室・高台院(ねね)の兄である木下家定の五男として生まれました。幼名は辰之助(たつすけ)。幼くして秀吉の養子となり、その後、小早川隆景の養子となりました。

- 豊臣家での栄華: 秀吉の養子として、幼い頃から高い地位と領地を与えられ、順調に出世を重ねました。

- 関ヶ原の戦い: 1600年(慶長5年)の関ヶ原の戦いでは、当初西軍に属していましたが、戦いの最中に東軍に寝返りました。この裏切りが東軍勝利の大きな要因となり、「裏切り者」という評価に。

- 戦後: 戦後、備前岡山藩51万5千石を与えられましたが、その2年後の1602年(慶長7年)に21歳の若さで急死しました。死因は諸説あり、病死、精神的な疾患、暗殺など様々な憶測が飛び交っています。

- 人物像

- 岡山での功績

生涯

-

出生から養子へ: 1582年(天正10年)、豊臣秀吉の正室・高台院(ねね)の兄である木下家定の五男として生まれました。幼名は辰之助(たつすけ)。幼くして秀吉の養子となり、その後、小早川隆景の養子となりました。

-

豊臣家での栄華: 秀吉の養子として、幼い頃から高い地位と領地を与えられ、順調に出世を重ねました。

-

関ヶ原の戦い: 1600年(慶長5年)の関ヶ原の戦いでは、当初西軍に属していましたが、戦いの最中に東軍に寝返りました。この裏切りが東軍勝利の大きな要因となり、「裏切り者」という評価に。

-

戦後: 戦後、備前岡山藩51万5千石を与えられましたが、その2年後の1602年(慶長7年)に21歳の若さで急死しました。死因は諸説あり、病死、精神的な疾患、暗殺など様々な憶測が飛び交っています。

-

人物像

- 若さゆえの苦悩: 当時19歳という若さで、天下分け目の戦いにおいて重要な決断を迫られたこと、豊臣家と徳川家の間で揺れ動いたことなど、その苦悩を理解しようとする見方もあります。

- 有能な武将: 裏切りのイメージとは裏腹に、勇猛果敢で、領民からも慕われる統治手腕を持った有能な武将だったという評価もあります。

- 豊臣家から毛利家を守るため小早川隆景が小早川家に養子させたと言われてきましたが近年豊臣秀吉と小早川隆景の「養子外交」を示した文献が発見され豊臣家×毛利家の意向が一致され養子となったとされている。

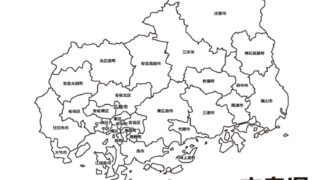

岡山での功績

1. 岡山城の大改修

秀秋は岡山城に入城後、城の大規模な改修に取り組みました。特に有名なのは、外堀の大幅な拡張です。

- 二十日堀: 従来の堀の外側に、さらに倍の幅を持つ外堀をわずか20日間で完成させました。この堀は「二十日堀(はつかぼり)」と呼ばれ、城の防御力を大幅に向上させるとともに、城下町の拡張にも貢献しました。この突貫工事には、領民だけでなく家臣も動員されたと言われています。

- 城郭の拡張: 外堀の拡張により、城域自体が約2倍に広がりました。これにより、城下町の発展のための空間が確保され、都市計画の基盤が築かれました。

- その他の改修: 本丸中段の増築、二之丸への石山門の増設なども行っています。これらの改修は、城の機能性や威容を高めることに貢献しました。

これらの改修は、秀秋が短い期間でいかに精力的に城の整備に取り組んだかを示しています。

2. 城下町の整備

秀秋は城の改修と並行して、城下町の整備にも力を入れました。

- 城下町の拡張: 外堀の拡張によって生まれた空間を利用し、城下町を拡張しました。これにより、商工業の発展や人口増加を促進する基盤が築かれました。

- 都市計画の実施: 碁盤目状の道路を整備するなど、計画的な都市開発が行われたと考えられています。

これらの施策は、岡山の都市としての発展の基礎を築いたと言えるでしょう。

3. その他

- 総検地の実施: 領内の田畑の面積や収穫量を調査する総検地を実施しました。これにより、年貢の徴収を適正化し、藩の財政基盤を安定させようとしました。

- 寺社領の再整備と古刹の復興: 寺社領を再整備し、古刹の復興にも尽力しました。これは、領内の宗教文化の振興に貢献するとともに、民心の安定にもつながったと考えられます。

- 領内の域割りの実施: 領内を区画整理し、行政区画を明確にしました。これにより、行政の効率化を図ったと考えられます。

まとめ

秀秋は在封期間がわずか2年足らずと非常に短かったにもかかわらず、岡山城の大改修や城下町の整備など、目覚ましい功績を残しました。これらの功績は、岡山の都市としての発展に大きく貢献し、後の岡山藩の繁栄の基礎を築いたと言えるでしょう。

一般的には関ヶ原の裏切りという負のイメージが先行しがちですが、岡山においては城下町の基礎を築いた領主として評価されています。彼の功績は、単なる「裏切り者」という位置づけではなく、東軍を勝利に導いた「立役者」という位置付けに当てはまるという考え方もあります。若くして重荷を背負う覚悟・勇気ある決断をした秀秋に敬意を払いたいと思います。

-272x180.jpg)